Oberhausen - Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4

Здесь есть возможность читать онлайн «Oberhausen - Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4 — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Abb. 5: „Hundert Schaffnerinnen knipsen vom 1. Oktober an Ihren Fahrschein“, GA vom 10. Juni 1958

Bude und Stammtisch

Ob der Beruf der Milchmixerin auch in Oberhausen vertreten war, ist nicht bekannt. Milchbars dürfte es, wenn überhaupt, nur wenige gegeben haben. Dafür gab es umso mehr „Büdchen“, oder „Trinkhallen“, wie sie offiziell hießen. Am Ende der 1950er Jahre wurden noch 320 im Stadtgebiet von Oberhausen gezählt. An Curry-Wurst dachte damals noch keiner, dafür gab es Rollmops und Kautabak. Flaschenbier durfte eigentlich nur zu Hause, nicht im Stehen an der Bude, getrunken werden. Aber die alten Verschlüsse der Bierflaschen waren so praktisch, dass wohl mancher Rollmops auch mit ein paar Schluck Bier hinunter gespült wurde.21 Der Trend zum Flaschenbier machte den Wirten in Oberhausen große Sorgen. „Die Stammtische sterben aus.“ Diese gute deutsche Tradition würde bald durch „das Fernsehbier“ verdrängt, so die Befürchtung mancher Wirte. Es gab aber auch hoffnungsfrohe Anzeichen: Die Heimatvertriebenen pflegten ihre Sehnsucht in neuen Stammtischrunden, die Kegelstammtische florierten wie eh und je und in manchen Kneipen eröffneten gar Frauen ihre eigenen Stammtischrunden.22 Ob die Oberhausener Gastwirte das „Aussterben der Stammtische“ wohl zum Vorwand nahmen, um die Getränkesteuer nicht mehr zu bezahlen? Der Kämmerer reagierte gelassen auf den Steuerstreik der Wirte, obwohl er mit einem Fehlbetrag von 400.000 DM rechnen musste. Zwei Gründe gab es für diese beeindruckende Gelassenheit: Erstens würde die Getränkesteuer im folgenden Etatjahr sowieso wegfallen, und zweitens konnte die Stadt Oberhausen derartige Fehlbeträge anscheinend noch gut verkraften.23

Wie die Bierflasche so hatte auch die Milchflasche ihren Siegeszug angetreten. Nur sehr sparsame Hausfrauen kauften noch mit der Milchkanne bei einem der 90 ambulanten Milchmänner, die den Liter Milch vor der Haustür zwölf Pfennig billiger anboten. Warum die fleißigen Milchmänner ihre Existenzberechtigung vor Gericht verteidigen mussten, bleibt schleierhaft. 1960 konnten sie aber erst einmal aufatmen, als das Oberlandesgericht Düsseldorf – darüber kam nur noch der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht! – ihre Existenzberechtigung anerkannte.24

Flüchtlinge und andere Einwanderer

Der Jubel über das Ende der Wohnungsnot war 1956 wohl etwas verfrüht angestimmt worden. Die fieberhafte Bautätigkeit in allen Stadtteilen reichte auch in den späten 1950er Jahren noch nicht aus, um alle Menschen, die zuzogen, unterzubringen. Im Herbst 1958 „brandete“ die nächste „Berliner Flüchtlingswelle“ – so die Befürchtungen – nach Oberhausen. Den Städten wurde jeweils eine Quote zugeteilt – Menschen, für die in kurzer Zeit Wohnung und Arbeit gefunden werden musste. Während Oberhausen sich auf die „zehnte Quote“ einrichtete, hatte die Stadt die neunte Quote von insgesamt 3.000 Personen, die Anfang des Jahres 1958 angekommen waren „noch nicht verdaut“. Wegen der Masse der Flüchtlinge aus der DDR und weil damals Nordrhein-Westfalen noch als das reichste Bundesland galt, rechnete niemand damit, dass ein Einspruch gegen die „zehnte Quote“ irgendetwas bewirken würde.25

Gegen Ende der 1950er Jahre waren es vor allem die knapper werdenden Arbeitsplätze, die den Stadtoberen Kopfzerbrechen bereiteten. Das Wirtschaftswunder machte 1958 eine Verschnaufpause. Auf den Zechen des Reviers, auch in Oberhausen, waren über Pfingsten zum ersten Mal seit langem wieder Feierschichten verfahren worden. Anfang November 1958 kam die nächste Runde. Wieder standen für einzelne Tage die Räder auf den Fördertürmen still. Folge der Krise im Bergbau war, dass ein Teil der eben angeworbenen Ausländer schon wieder die Koffer packte, vor allem Ungarn, die nach dem Volksaufstand von 1956 geflohen waren und sich bei der schweren Arbeit unter Tage nie wohlgefühlt hatten. Keinen Weg zurück in den Tito-Staat gab es für die Jugoslawen, die in österreichischen Flüchtlingslagern angeworben worden waren. Aufatmend registrierte der „Generalanzeiger“ im April 1959: „Babylonisches Sprachengewirr in Oberhausen wird schwächer. […] Die Ausländergruppen im Oberhausener Bergbau […] schmelzen langsam dahin.“26 Wie lange man wohl noch an der Illusion festhielt, dass die „Gastarbeiter“ wieder abwandern würden?

Zwar stellte sich 1958 die Auftragslage bei Eisen und Stahl und in der verarbeitenden Industrie noch durchaus günstig dar, u. a. deshalb, weil man bei der GHH Sterkrade und bei Babcock große Hoffnungen auf den Reaktorbau setzte, aber Anfang 1959 zeigten sich auch dort erstmals seit dem Korea-Boom von 1952 wieder konjunkturelle Warnzeichen. Im Februar meldete die HOAG 100, die Ruhrchemie gar 400 Entlassungen.27 Im Rahmen „eiserner“ Sparmaßnahmen strich die HOAG für Arbeiter und Angestellte alle Produktionsprämien.28 Aber schon im August stellte die HOAG wieder 520 Leute ein, und im Dezember 1959 wurde an der Essener Straße mit großem Tamtam ein neuer Hochofen eingeweiht.29 Auch die Bergbau-AG „Neue Hoffnung“ tat so, als handele es sich für die Steinkohle nur um eine kleine Konjunkturdelle. Sie stellte im Herbst 1959 wiederum 400 Berglehrlinge und 350 Bergjungarbeiter neu ein. „Neue Hoffnung ruft den Nachwuchs.“ „Steinkohle – nach wie vor Grundlage unserer Wirtschaft“, so hieß es in den Werbeanzeigen.30

Während die Zuwanderung von Gastarbeitern von Anfang an auch mit Sorgen registriert wurde und die beginnende Abwanderung bei Manchem auch Stoßseufzer der Erleichterung auslöste, äußerten sich die Festredner zum 200. Geburtstag der GHH im Oktober 1958 durchweg positiv. Als in der Schlossgaststätte in feierlichem Rahmen an die Eröffnung der Antony-Hütte, der ersten Eisenhütte des Reviers, im Jahre 1758 erinnert wurde, sprachen die Oberbürgermeisterin Luise Albertz und der Oberstadtdirektor Anton Schmitz ausführlich über das rasante Bevölkerungswachstum der jungen Industriestadt, das zur Hälfte Ergebnis der ständigen Zuwanderung aus dem Osten Deutschlands und aus Polen war. „Aus dieser vielschichtigen Mischung zumeist lebenstüchtiger und wagemutiger Menschen, die ihre angestammte Heimat verließen, um hier einen neuen, besseren Lebensraum zu finden, ist eine neue Einheit geworden, das ‚Ruhrvolk‘. Es ist die menschliche Kraftquelle unseres Reviers.“31

Niemals sind in so kurzer Zeit, in einem Jahrzehnt, so viele Menschen nach Oberhausen zugewandert wie in den 1950er Jahren, nämlich rund 38.000 Heimatvertriebene und Flüchtlinge und zusätzlich mehr als 11.000 DDR-Flüchtlinge, insgesamt also fast 50.000 Menschen.

| Jahr | Heimatvertreibene und Flüchtlinge |

| 1950 | 12.764 |

| 1951 | 16.580 |

| 1952 | 19.282 |

| 1953 | 23.687 |

| 1954 | 26.706 |

| 1955 | 29.285 |

| 1956 | 31.735 |

| 1957 | 34.942 |

| 1958 | 36.693 |

| 1959 | 37.296 |

| 1960 | 37.949 |

Tabelle 1: Gesamtzahl der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge 1950 bis 1960

Quelle: Stadt Oberhausen, Bereich Statistik und Wahlen, Zuwanderung in Oberhausen 1850 bis 2000, S. 37.

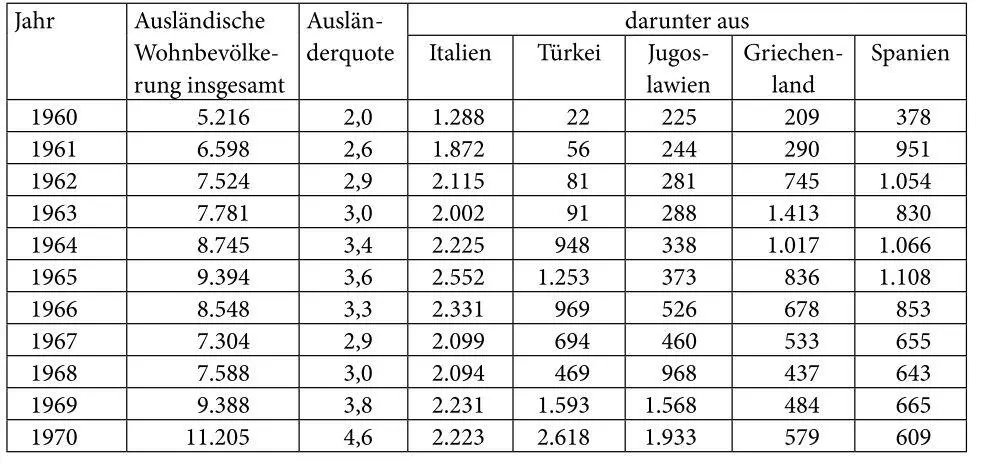

In den 1960er Jahren überlagerte die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte die beginnende Abwanderung Deutscher. Mit 260.570 Einwohnern erreichte Oberhausen 1963 seine höchste Einwohnerzahl, seitdem schrumpft die Bevölkerung.

Tabelle 2: Herkunftsländer der ausländischen Wohnbevölkerung 1960 bis 1970

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Oberhausen: Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet Bd. 4» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.