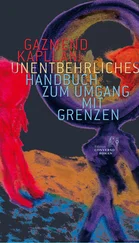

Es ist daher nicht überraschend, dass die Frage der Staatsgrenzen wie auch anderer Grenzen für die Diskussionen über Gerechtigkeit tiefgehende und interessante Probleme aufwirft. Grenzen können dazu benutzt werden, um Gerechtigkeit – in je unterschiedlicher Auffassung – sicherzustellen, zu ändern, auszuhöhlen oder gar gänzlich zu beseitigen. Und das hat gewöhnlich nichts damit zu tun, dass ihr Verlauf strittig ist. Die tieferen Probleme haben weniger mit dem Verlauf von Grenzen zu tun als mit ihrer Konfiguration, also damit, welche Art von Handlungen sie erlauben oder unterbinden, und mit der Rechtfertigung des Ein- und Ausschlusssystems, das sie etablieren. Jede Rechtfertigung wirft Fragen auf, doch die Rechtfertigung von Ein- und Ausschlussverfahren zieht besonders schwierige Fragen nach sich: Müssen Argumente, die die Reichweite der Gerechtigkeit untermauern sollen, sowohl für die Inkludierten als auch für Exkludierten gelten? Ist es von Bedeutung, wenn Grenzziehungen für „Außenseiter“ 2nicht plausibel sind?

Ambitionierte Versionen eines moralischen Kosmopolitentums fordern, dass Staatsgrenzen durchlässiger sein sollten, offen für mehr Menschen und auch für mehr Aktivitäten. Manche malen das Bild einer stärker institutionalisierten kosmopolitischen Zukunft, in der Unterschiede nicht mehr als Rechtfertigung für Ein- oder Ausgrenzung gelten, also einer Welt weitreichender kosmopolitischer Institutionen. Doch die meisten dieser enthusiastischen Weltbürger sind gleich weniger begeistert, wenn plötzlich die Rede von einem monolithischen Weltstaat ist. Und auch sie sind sich wohl nicht sicher, ob durchlässigere Grenzen mehr oder weniger Stabilität, mehr oder weniger Sicherheit und Gerechtigkeit schaffen würden.

Weniger ehrgeizige und scheinbar bescheidenere, realistischere Theorien globaler Gerechtigkeit gehen ganz im Gegenteil davon aus, dass zumindest einige der Grenzlinien, die durch Staatsgrenzen vorgezeichnet sind, sowie der Ein- und Ausschlussmechanismen, die sie ins Werk setzen, der Gerechtigkeit dienlich sind. Das alte Sprichwort von den guten Zäunen, die gute Nachbarschaft bedeuten, steht für ein vorsichtiges Anti-Kosmopolitentum, das manche Ausgrenzungen als hilfreich, ja notwendig erachtet, wenn Gerechtigkeit verwirklicht und bewahrt werden soll. Dabei geht es um moralischen Kosmopolitismus und um institutionellen Anti-Kosmopolitismus, die für die philosophischen und praxisorientierten Debatten über Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt Bedeutung erlangt haben. In diesem Buch will ich diesen Ansätzen nachgehen mit der Hoffnung, etwas zu den vorgebrachten Argumenten beizutragen, das diese Debatte entscheidend bereichern kann. 3

Teil I: Grenzüberschreitender Hunger

Mit hohen Erwartungen beschloss ich Mitte der 1970er-Jahre, dass die Konzentration auf die Rechte Hungernder einen sinnvollen Ansatz darstellte, um in einer Welt, in der einige Menschen unter extremen und doch vermeidbaren Entbehrungen litten, zumindest einige der grundlegenden Prinzipien der Gerechtigkeit herauszuarbeiten. In der Nachkriegswelt entwickelte sich die Berufung auf Rechtsansprüche – häufig, aber keineswegs immer auf die Menschenrechtskonvention von 1948 zurückgreifend – zum wichtigsten Teil des ethischen Vokabulars. Da es zu jener Zeit nur wenige philosophische Untersuchungen solcher Rechte gab, glaubte ich, dass hier gute Fortschritte zu erzielen seien.

Ständig gab es Berichte über Hungersnöte und extreme Armut in vielen Teilen der Welt, zum Beispiel in Biafra, in Kambodscha und Äthiopien. (Nur wenige Menschen wussten Bescheid über die dramatische Hungersnot in China zwischen 1958 und 1962). Über das Bevölkerungswachstum, das nicht in den Griff zu bekommen war. Und über die Auswirkungen der Ölkrise von 1973 auf die Ärmsten der Armen. Trotz der landwirtschaftlichen Revolution gab es kaum Anzeichen für eine Bewältigung der demografischen Probleme, keine Anzeichen für ein mögliches Ende des Kalten Krieges oder für ein zu begrüßendes Wirtschaftswachstum in bestimmten (nicht allen) armen Ländern. Oder für die allenthalben aufkeimenden Aktivitäten über alle Grenzen hinweg, die nicht nur vielen Menschen deutlich mehr Wohlstand brachten, sondern auch die Korruption gnadenlos ansteigen ließen und eine neue und rastlose Klasse von Superreichen hervorbrachten. All diese tiefgreifenden Veränderungen lagen noch in weiter Ferne: Tatsächlich wurden einige davon nur möglich aufgrund einer veränderten Effektivität und Wirksamkeit von Grenzkontrollen, die mit dem Ende des Kalten Kriegs einhergingen und mit der Ausweitung verschiedenster Formen ökonomischer Liberalisierung.

Wenig überraschend war hingegen, dass der Großteil der ethischen Überlegungen zum Thema „Armut“ und „Entwicklung“, bevor diese Veränderungen eintraten, sich um die extremen Fälle von Hunger und Hungersnot drehten. Der meistakzeptierte ethische Ansatz war ein utilitaristischer, die meistdiskutierte Darstellung Peter Singers Hunger, Wohlstand und Moral . 4Ich bewunderte sein Werk, fand aber, dass der utilitaristische Ansatz auf ungewöhnlichen Annahmen beruhte, die die erforderliche ethische Überhöhung nicht leisten konnten. Ich wollte mehr mit weniger erreichen und hoffte, dass die Berufung auf Rechte einen ökonomischeren und plausibleren Ausgangspunkt bieten könnte, um ethische Fragen rund um Hunger und Hungersnöte zu lösen. Die ersten drei Kapitel der hier vorliegenden Sammlung beginnen also mit Überlegungen zum Thema „Rechte“. Aber sie zeigen auch auf, wo die Probleme bei diesem Grundgedanken liegen und nennen Gründe dafür, dass es sinnvoll sein könnte, Rechte in einen breiteren Bezugsrahmen zu stellen, bei dem die Grundbegriffe „Pflicht“ und „Akteurschaft“ von entscheidender Bedeutung sind. In diesen Aufsätzen und den meisten, die auf sie folgen, setzte ich auf traditionelle Vorstellungen von Rechten – Naturrecht, moralisches Recht oder Grundrechte –, statt nur und spezifisch auf Menschenrechte. In einigen der späteren Kapitel aber wende ich mich der Rechtfertigung und den praktischen Implikationen der Menschenrechte zu, wie sie in der Menschenrechtskonvention von 1948 dargelegt werden. 5

In Kapitel 1, „ Rettungsboot Erde“ versuchte ich zu zeigen, dass wir sowohl auf utilitaristische wie auf konsequentialistische Annahmen verzichten können. Stattdessen argumentiere ich, dass man auch mit dem Rechtebegriff an sich zu soliden Schlussfolgerungen kommen kann. Ganz bewusst hingegen habe ich mich nicht auf das verführerisch umfassende und doch amorphe „Recht auf Leben“ 6eingelassen, das in so vielen ethischen Debatten angeführt wird, vor allem, soweit es die Bioethik betrifft. Ich hoffte, dass ein bescheidenerer und allgemein akzeptierter Grundgedanke, demzufolge jeder (zumindest!) das Recht hat, nicht unrechtmäßig getötet zu werden, weniger Fragen aufwerfen und mir erlauben würde zu zeigen, dass eine Tätigkeit Rechte verletzt, wenn ihre weiteren Auswirkungen zu mehr Toten führen. „Rettungsboot Erde“ hat vermutlich mehr Leser gefunden als jeder andere Aufsatz, den ich je veröffentlicht habe. Man hat mich überzeugt, ihn hier unverändert in die Sammlung aufzunehmen, obwohl ich recht bald zu der enttäuschenden Schlussfolgerung kam, dass das schlichte Recht, nicht ungerechtfertigt getötet zu werden, kein ausreichendes ethisches Fundament für ein Gedankengebäude bot, das sich mit den ethischen Fragen rund um Hunger und Hungersnöte auseinandersetzte, von einer umfassenderen Sicht auf globale Gerechtigkeit ganz zu schweigen. Die Gründe, die mich zu dieser Schlussfolgerung führten, werden in den anderen Aufsätzen dieser Sammlung dargelegt.

Obwohl ich überzeugt bin, dass utilitaristische Argumente nicht ausreichen, um als Leitfaden für das Handeln zu dienen, gelangte ich zu der Auffassung, dass die Berufung auf Rechte durchaus genug Biss hat, wenn man sie um Argumente erweitert, die klar zeigen, wer etwas tun soll und was . Rechte ließen sich nur dann verwirklichen, wenn die Pflichten des Gegenparts von handlungsfähigen Akteuren übernommen werden. Der zweite Aufsatz, „Rechte, Pflichten und der Hunger in der Welt“, entstand sozusagen als „Manifest“ für diesen Gedankengang, der dort klar und eindeutig entwickelt wird. In den 1980er-Jahren entwickelte ich diesen Ansatz in einigen Aufsätzen und einem Buch weiter. 7

Читать дальше