Zur Enttäuschung über die verweigerte Autonomie kam die Sorge über die Zuwanderung, die bereits 1945/46 massiv eingesetzt hatte und in den 1950er-Jahren beängstigende Ausmaße annahm. Dieser Zustrom aus dem Süden folgte nicht einem Naturgesetz, sondern war gelenkt. System steckte auch hinter der Praxis, den Südtirolern den Zugang zu den staatlichen und halbstaatlichen Stellen zu versperren. Diese Ausgrenzung erzeugte allmählich einen gefährlichen Druck. Bedingt durch den Einzug der Technik in die Landwirtschaft, setzte der Bauernstand immer mehr Arbeitskräfte frei. Zudem strebten Jahr für Jahr stärkere Geburtenjahrgänge in das Erwerbsleben. Stellen hätte es ja in Südtirol gegeben, aber sie waren Italienern vorbehalten. Und so blieb oft nur mehr der Weg ins Ausland offen. Um 1958 verließen jährlich rund 7.000 Südtiroler ihre Heimat, um in Deutschland oder in der Schweiz Arbeit zu suchen. 28Nur ein kleiner Prozentsatz von ihnen kehrte nach Südtirol zurück; die meisten blieben für immer weg. Potenziert wurde diese Verdrängungs- und Überfremdungstendenz durch eine gezielte Wohnbaupolitik. In den 1950er- und 1960er-Jahren war es für einen Südtiroler fast unmöglich, eine Sozialwohnung zu bekommen. In der Zeit von 1945 bis 1956 wurden in der Provinz Bozen 4.100 Volkswohnungen errichtet, aber nur 246 davon gingen an Südtiroler. 29

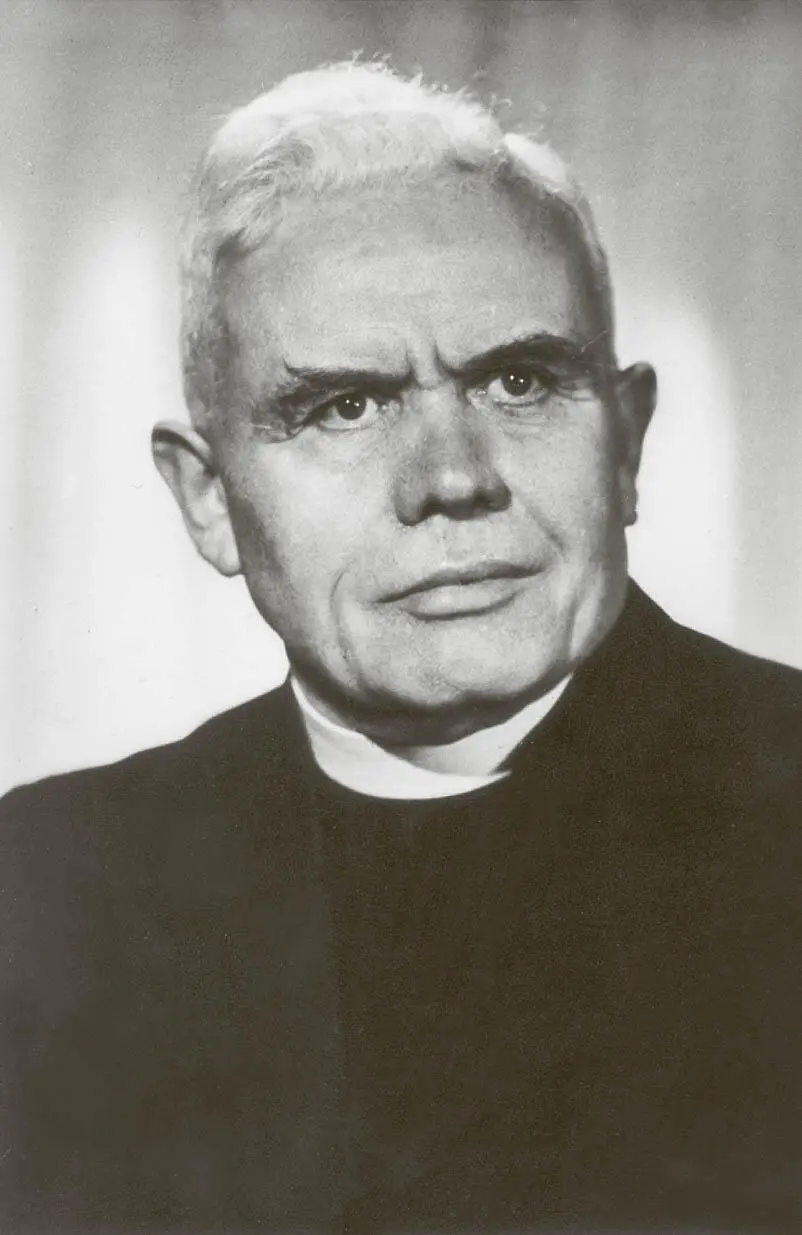

Auf die Gefahr, die Südtirol vom Süden her drohte, machte Kanonikus Michael Gamper schon im Oktober 1953 aufmerksam. Der Prozentsatz der einheimischen Bevölkerung sinke von Jahr zu Jahr steil ab, „gegenüber dem unheimlichen Anschwellen der Einwanderer“. „Fast mit mathematischer Sicherheit können wir den Zeitpunkt errechnen, zu dem wir nicht bloß innerhalb der zu unserer Majorisierung geschaffenen Region, sondern auch innerhalb der engeren Landesgrenzen eine wehrlose Minderheit bilden werden … Es ist ein Todesmarsch, auf dem wir Südtiroler seit 1945 uns befinden, wenn nicht noch in letzter Stunde Rettung kommt.“ 30Michael Gamper, ein Mann des Volkes in des Wortes positivem Sinn, hatte hier die Problematik um Südtirol auf den Punkt gebracht. Dass Gamper mit der Parole vom Todesmarsch keine leere Worthülse in die Welt gesetzt, sondern ein Schlagwort mit Inhalt geprägt hatte, zeigte sich spätestens bei der Landtagswahl von 1956: Verglichen mit 1948 verzeichneten die italienischen Parteien einen Stimmenzuwachs von 32,8 Prozent (rund 16.000 Stimmen), die Listen der Südtiroler Parteien hingegen nur einen Stimmenzuwachs von 16 Prozent (17.000 Stimmen). 31Zu diesen Fakten kam dazu, dass sich in den 1950er-Jahren ganz allgemein das politische Klima verschlechterte. Es wurde für die Südtiroler zusehends unbehaglicher, in Südtirol zu leben. „Politik, Exekutive und Justiz arbeiteten Hand in Hand, um in Südtirol eine Atmosphäre präpotenter Repression zu erzeugen.“ 32Reine Lappalien gaben Anlass für Anzeigen, umständliche Untersuchungen und für Verurteilungen. Jede Schwurgerichtssession hatte eine Reihe von Schmähprozessen im Programm, reine Grotesken im Nachkriegseuropa, in Südtirol aber harte Wirklichkeit. Die Erbitterung über solche Verfahren steigerte sich von Mal zu Mal, weil sich die Italiener den Südtirolern gegenüber alles leisten konnten – Verhöhnungen, Diffamierungen 33, Störaktionen, Überfälle und Verprügelungen 34– ohne Gefahr zu laufen, von Polizei und Justiz jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Wie haben die Südtiroler auf alle diese Diskriminierungen und Provokationen reagiert? Die meisten taten das, was sie oder ihre Väter unterm Faschismus getan hatten: Sie duckten sich und machten die Faust im Sack. „Zu Beginn der fünfziger Jahre“, sagt der Bozner Unternehmer und Landwirt Franz Widmann, „da haben wir noch aus der Faschistenzeit diese Angst in den Knochen gehabt, diese kolonialistischen Minderwertigkeitskomplexe. Wir haben uns nicht losgesagt von dieser Hypothek. Wir haben ja alle nach dem Krieg unter diesem deutschen Komplex gelitten. Auch aus dieser Situation heraus läßt es sich erklären, warum wir nicht die Forderung nach Selbstbestimmung beibehalten haben, warum die Politik der Volkspartei so konziliant war. Alles Deutsche befand sich ja praktisch in einem halbkriminellen Raum. Österreich war noch nicht handlungsfähig, ein besetztes Land, Südtirol auf sich allein gestellt.“ 35

Kanonikus Michael Gamper gab mit seinem Leitartikel „Todesmarsch“ der Südtirol-Politik eine neue Richtung

Die SVP-Führung hatte nicht die Kraft, mit Rom einen Kampf auf Biegen und Brechen aufzunehmen. Wohl machte sie die Regierung auf die unhaltbaren Zustände in Südtirol aufmerksam, forderte sie die Rechte des Landes ein, drängte sie auf die Einhaltung von Versprechungen. Rom konnte sich gewiss nicht darauf hinausreden, dass es nicht wusste, wo die Südtiroler der Schuh drückte. Aber solange die Südtiroler Abgeordneten und Senatoren jede Regierung „in allem und jedem“ 36unterstützten, ihre Klagen in höfliche Denkschriften fassten und sich mit vagen Zusicherungen zufriedengaben, nahm sie in Rom niemand ernst.

Je mehr sich die Lage im Lande verschärfte, umso weniger war die alte SVP-Garde geneigt, die Realität in Südtirol zur Kenntnis zu nehmen. Was nicht sein sollte, durfte nicht sein. Wer die Hand auf die Wunde legte, galt als Unruhestifter und Quertreiber. In den Monaten Jänner und Februar 1957 hatte sich in Südtirol einiges zugetragen, das nicht mehr hätte ignoriert werden dürfen. Im Vorjahr war es in mehreren Gegenden Südtirols zu Anschlägen gekommen, deutliche Signale dafür, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Am 19. und 20. Jänner 1957 verhaftete die Polizei die Täter, am 1. Februar auch Friedl Volgger, damals verantwortlicher Schriftleiter der Dolomiten und namhafter Exponent der SVP. Dabei geriet auch die Partei in das Schussfeld der italienischen Presse. Für die Parteigremien Gründe genug, sich mit der politischen Lage zu befassen und die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Parteileitung trat dann auch am 4. Februar zu einer Sitzung zusammen. Doch hatte man schlicht und einfach vergessen, den Punkt „Bericht über die politische Lage“ auf die Tagesordnung zu setzen. Zwölf Tage später traf sich der Parteiausschuss. Aber die Sitzung begann nicht mit einem „Bericht über die politische Lage“, sondern mit einem Anliegen Raffeiners. Senator Josef Raffeiner beunruhigten nicht die Ereignisse der letzten Wochen, nein, was ihm im Magen lag, war ein „Rundschreiben des SVP-Ortsgruppenobmannes von Frangart, Herrn Sepp Kerschbaumer, mit welchem die SVP-Führung scharf kritisiert wird“. Raffeiner muss die Klagen und Anklagen Kerschbaumers als eine Art Majestätsbeleidigung aufgefasst haben. Er beantragte nämlich nichts weniger als die „Suspendierung Kerschbaumers und die Einleitung einer Untersuchung“. 37Doch die Mehrheit im Parteiausschuss war nicht der Meinung, dass man wegen dieses Rundschreibens gleich eine Art Inquisitionsverfahren in Gang setzen müsse. Nach einigem Hin und Her beschloss der Parteiausschuss, dass Silvius Magnago, Josef Raffeiner und der Bozner Bezirksobmann Josef Rössler mit Kerschbaumer eine Aussprache führen sollten. Eine solche Unterredung wäre Kerschbaumer sicher recht gewesen. Er wollte ja, dass man sich mit der Situation im Lande befasse – gründlich befasse, er wollte freilich auch, dass man gegen das Unrecht etwas unternahm. Doch die Unterredung kam nie zustande. Magnago entledigte sich der Aufgabe viele Monate später bei einem zufälligen Zusammentreffen mit Kerschbaumer. Er eröffnete ihm, dass der Parteiausschuss ihn, Magnago, beauftragt habe, mit ihm, Kerschbaumer, über eines seiner Rundschreiben zu reden. „Was hiermit geschehen ist“, meinte er. Und die Sache war vom Tisch.

Читать дальше