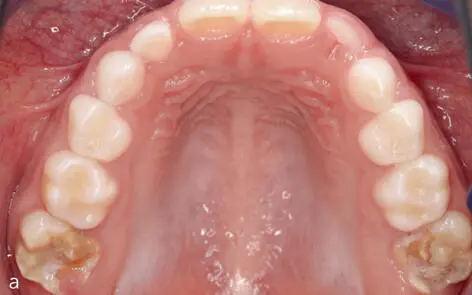

Abb. 2-14 Unterschiedliche Ausprägung einer MIH im Ober- und Unterkiefer eines Patienten. a) OK-Aufsicht: Die Zähne 16 und 26 zeigen posteruptive Schmelzeinbrüche. b) UK-Aufsicht: Die Zähne 36 und 46 weisen lediglich kleine Opazitäten auf.

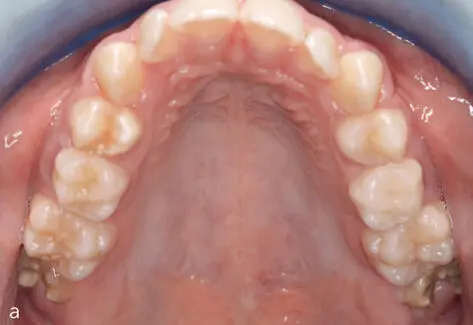

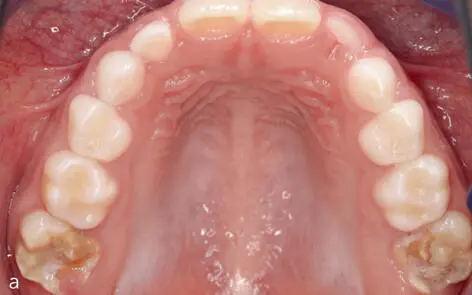

Abb. 2-15 Heterogener MIH-Befall an den oberen und unteren ersten Molaren einer Patientin. a) OK-Aufsicht: Zahn 16 zeigt eine Opazität, Zahn 26 weist bereits einen Substanzverlust auf. b) UK-Aufsicht: An Zahn 36 ist ebenfalls ein Schmelzeinbruch aufgetreten, Zahn 46 ist gesund.

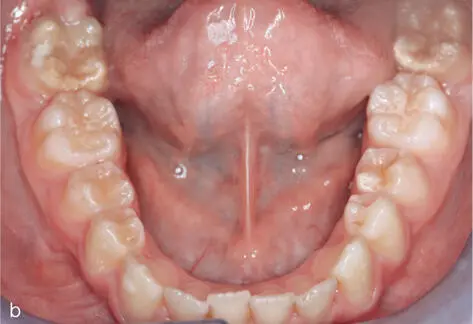

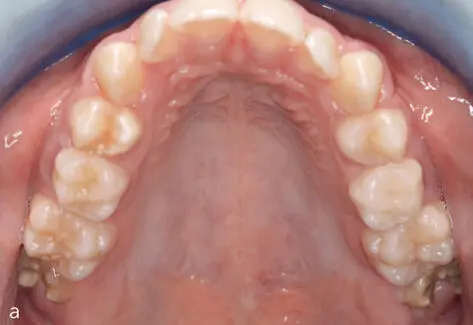

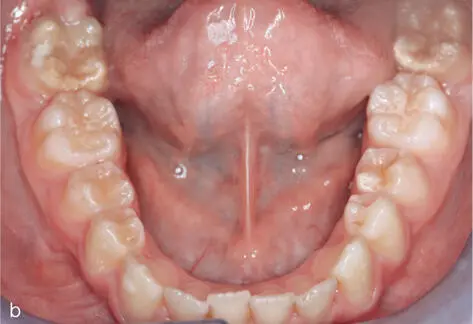

Abb. 2-16 Differente Erscheinungen der Hypomineralisation an den oberen und unteren 6-Jahr-Molaren. a) OK-Aufsicht: Zahn 16 ist gesund, Zahn 26 zeichnet sich durch massive Substanzverluste aus. b) UK-Aufsicht: Zahn 36 hat eine kleine Opazität im vestibulären Bereich, Zahn 46 ist durch einen starken Schmelzeinbruch charakterisiert.

Daher sind eine frühzeitige Erkennung, Intervention und angemessene Therapie notwendig, um schwere Komplikationen zu vermeiden und sowohl die Kaufunktion als auch die Ästhetik der Zähne zu verbessern.

2.5 Hypersensibilität

Neben dem Defekt selbst ist das Auftreten von Überempfindlichkeiten ein wichtiges und nicht zu vernachlässigendes Leitsymptom der MIH. Vor allem MIH-betroffene Molaren können oft stark temperatur- und berührungsempfindlich sein. Als Ursache für diese Empfindlichkeit wird die Porosität des Schmelzes angeführt, die frühzeitig zu einer Bakterieninvasion und einer chronischen Pulpaentzündung führt 7 - 9(siehe Kapitel 3). Diese Hypersensibilität hat erhebliche Folgelasten für die Kinder: Sie schränkt sie im Genuss kalter und heißer Nahrungsmittel sowie bei der Mundhygiene ein (Abb. 2-17). Zudem beeinträchtigt sie die Behandlung dieser Zähne, u. a. deshalb, weil die chronische Pulpaentzündung eine erfolgreiche Lokalanästhesie erschweren kann 10. Deshalb wird im Rahmen der Behandlung hypersensibler Molaren häufig auf eine Prämedikation zurückgegriffen, auf die in Kapitel 9 näher eingegangen wird.

Abb. 2-17 Hypersensibler MIH-Molar mit posteruptivem Schmelzeinbruch. Man erkennt zusätzlich die Plaqueauflagerungen, die auf eine mangelnde Mundhygiene aufgrund von Schmerzen schließen lassen.

2.6 Abweichungen von der klassischen Definition

Wie oben beschrieben, ist die MIH klassischerweise für die Molaren und Inzisiven definiert. Mittlerweile wurden MIH-charakteristische Defekte vereinzelt auch an anderen bleibenden Zähnen (7er, 5er, 3er) beobachtet 11 , 12. Diese Hypomineralisationen können dabei sowohl in Kombination mit einer klassischen MIH auftreten als auch nicht. Bislang sind die wissenschaftlichen Daten hierzu allerdings spärlich.

In einer griechischen Untersuchung 12bei 1156 14-jährigen Jugendlichen, von denen 21,1 % eine klassische MIH aufwiesen, konnte gezeigt werden, dass 48,1 % zusätzlich mindestens eine Hypomineralisation an einem anderen Zahn aufwiesen. Zudem zeigten 16,2 % der nicht von einer klassischen MIH betroffenen Kinder Hypomineralisationen an anderen permanenten Indexzähnen. Deren Häufigkeit war nach Zahntyp wie folgt: zweiter Molar 33,7 %, Eckzahn 25,7 %, erster Prämolar 23,6 %, zweiter Prämolar 17,0 %.

Die Abbildungen 2-18 bis 2-20 zeigen exemplarisch die beschriebenen möglichen Variationen. Des Weiteren können sich Hypomineralisationen auch an Milchzähnen finden. Am häufigsten betroffen sind dann die zweiten Milchmolaren (siehe Kapitel 17) mit/ohne Einbezug der Milcheckzähne (Abb. 2-21). Die strukturgeschädigten Zähne zeichnen sich ebenfalls klinisch durch eine Veränderung in der Transluzenz des Schmelzes aus. Aufgrund ihrer beachtlichen Prävalenz weltweit hat sich dafür im Rahmen der Forschung ein eigener Terminus etabliert. Solch ein Befund wird als Milchmolaren-Hypomineralisation (MMH) bezeichnet.

Abb. 2-18 Zusätzliche Hypomineralisation bei einem oberen permanenten Eckzahn bei einer Patientin mit MIH. An Zahn 21 ist ebenfalls die klassische Opazität zu erkennen.

Abb. 2-19 MIH-Patientin, die neben dem Befall am Zahn 36 zusätzlich eine abgegrenzte Opazität am Zahn 37 aufweist.

Abb. 2-20 12-jähriger Patient mit hypomineralisiertem zweitem Molaren in Kombination mit dem Befall einzelner Prämolaren. a) OK-Aufsicht: die Zähne 17, 27 und 14 mit Hypomineralisationen. b) UK-Aufsicht: die Zähne 37, 47 und 35 mit Hypomineralisationen.

Abb. 2-21 Hypomineralisierte zweite Milchmolaren im Oberkiefer einer 3-jährigen Patientin. Die Milchmolaren weisen neben einer Opazität auch erste posteruptive Schmelzverluste auf.

2.7 Literatur

1.Weerheijm KL, Jälevik B, Alaluusua S. Molar-incisor hypomineralisation. Caries Res 2001;35: 390-391.

2.Leppäniemi A, Lukinmaa PL, Alaluusua S. Nonfluoride hypomineralization in the permanent first molars. Eur J Paediatr Dent 2000;3:128.

3.Weerheijm KL, Duggal M, Mejare I, Papagiannoulis L, Koch G et al. Judgement criteria for molar incisor hypomineralisation (MIH) in epidemiologic studies: a summary of the European meeting on MIH held in Athens, 2003. Eur J Paediatr Dent 2003;4:110-113.

4.Koch G, Hallonsten AL, Ludvigsson N, Hansson BO, Holst A et al. Epidemiologic study of idiopathic enamel hypomineralization in permanent teeth of Swedish children. Community Dent Oral Epidemiol 1987;15:279-285.

5.Weerheijm KL. Molar incisor hypomineralization (MIH): clinical presentation, aetiology and management. Dent Update 2004;31:9-12.

6.Da Costa-Silva CM, Ambrosano GM, Jeremias F, De Souza JF, Mialhe FL. Increase in severity of molar-incisor hypomineralization and its relationship with the colour of enamel opacity: a prospective cohort study. Int J Paediatr Dent 2011;21: 333-341.

Читать дальше