En el Atlas de las lenguas del mundo en peligro de extinción de la Unesco, de 2012, el ídish se encuentra en el tercer grado de una escala de seis (donde el primero es “a salvo” y el último, “extinta”). El tercer grado, “en peligro”, está definido como aquel en el que “los niños ya no aprenden el idioma como lengua materna en casa”. La Unesco dice que lo hablan 1,2 millones de personas; el Museo Judío de Berlín, alrededor de tres millones. La buena noticia es que hay cierto renacimiento: lo impulsan los investigadores históricos, los nostálgicos y los ortodoxos, que hablan ídish para no profanar el hebreo.

Traducir el ídish que se escribió en estas latitudes no ha sido un ejercicio frecuente. En la revista Judaica , creada por Salomón Resnick (un traductor sistemático), Aharon Ioel Zacusky publicó en junio de 1943 un artículo titulado “Las traducciones como medio de hacernos conocer”, en el que decía: “En todos los demás pueblos hay quien se interesa para estimular la introducción de distintas obras de importancia de otras naciones. Existe un entendimiento y un interés recíproco. Mucho influye para eso la acción del Estado. Obligan a ello motivos culturales y nacionales, razones patrióticas, obligaciones políticas, vinculaciones diplomáticas. Pero, tratándose de los judíos, no hay quién lo haga. Si no lo hacemos nosotros mismos, no habrá quién se acuerde de nosotros. Y lo que en nuestro medio no llevan a cabo los individuos, no llega a hacerse”. Aunque el artículo es anterior a la creación del Estado de Israel, poco cambió respecto al ídish. “Dejemos ya de ser un misterio”, pedía Zacusky.

Con el correr de las generaciones, yo mismo he olvidado el ídish, la lengua que utilizó mi bisabuelo para escribir su periódico. Por eso, una advertencia: esta traducción de los Apuntes… es una traducción posible, pero puede haber otras. La transliteración desde el ídish hacia el español no es sencilla. Dos alfabetos diferentes no pueden reflejar de un modo idéntico las palabras y en estas páginas se utiliza en general el criterio de la transcripción fonética literal. Shmuel Rollansky, Eliahu Toker y Perla Sneh han utilizado antes este mismo criterio.

En pleno siglo XXI, el ejercicio de traducir de este idioma continúa siendo como revelar un misterio. Rescatar una palabra desde un pasado que se ha vuelto críptico es correr un velo e invitar a una conversación nueva.

Pinie Katz no evita la polémica ni la ironía. Cuando explica cómo surgieron muchos diarios en la Argentina, dice: “Con una máquina para imprimir los anuncios de los teatros (que necesitaban de letras grandes, de modo que los imprenteros debían abastecerse de ellas), el dueño de la imprenta pensaba: ‘¿Por qué van a estar las máquinas apagadas cuando no hay que prensar para el teatro? Linotipistas hay y pueden trabajar. Y si hace falta, podemos contratar a algunos chicos que pueden aprender… La redacción es el menor problema: hay tantos judíos en esta comunidad que quieren mostrar sus conocimientos y jóvenes que quieren ver sus nombres impresos, y por otro lado tenemos una tijera para recortar y pegar notas de otros periódicos… No hay que hacerse problema, ya sabemos cuál es el secreto y seguramente ya va a aparecer alguien que se va a adjudicar el título de ‘redactor’ sin dinero, para traducir las crónicas de los grandes diarios de la tarde y escribir algunos buenos artículos’”.

Katz cuenta anécdotas, regala detalles interesantes y siempre aporta información. Si no fuera por su libro, ¿quién sabría que un editor desde Buenos Aires le pagó a Scholem Aleijem por un cuento original titulado “Di Goldschpiners”? Sí: apareció por entregas en la revista Di Idishe Hofenung y quien lo consiguió (y pagó) fue Jacob Joselevich. El cuento llegó por correo y era una pieza a la que se le rendía reverencia: “Circulaba en la organización de mano en mano y yo, que era en realidad un extraño, pero que me sentía como en casa entre ellos, vi la pequeña carta y el manuscrito. Lo tuve en mis propias manos y lo leí”, recuerda Katz.

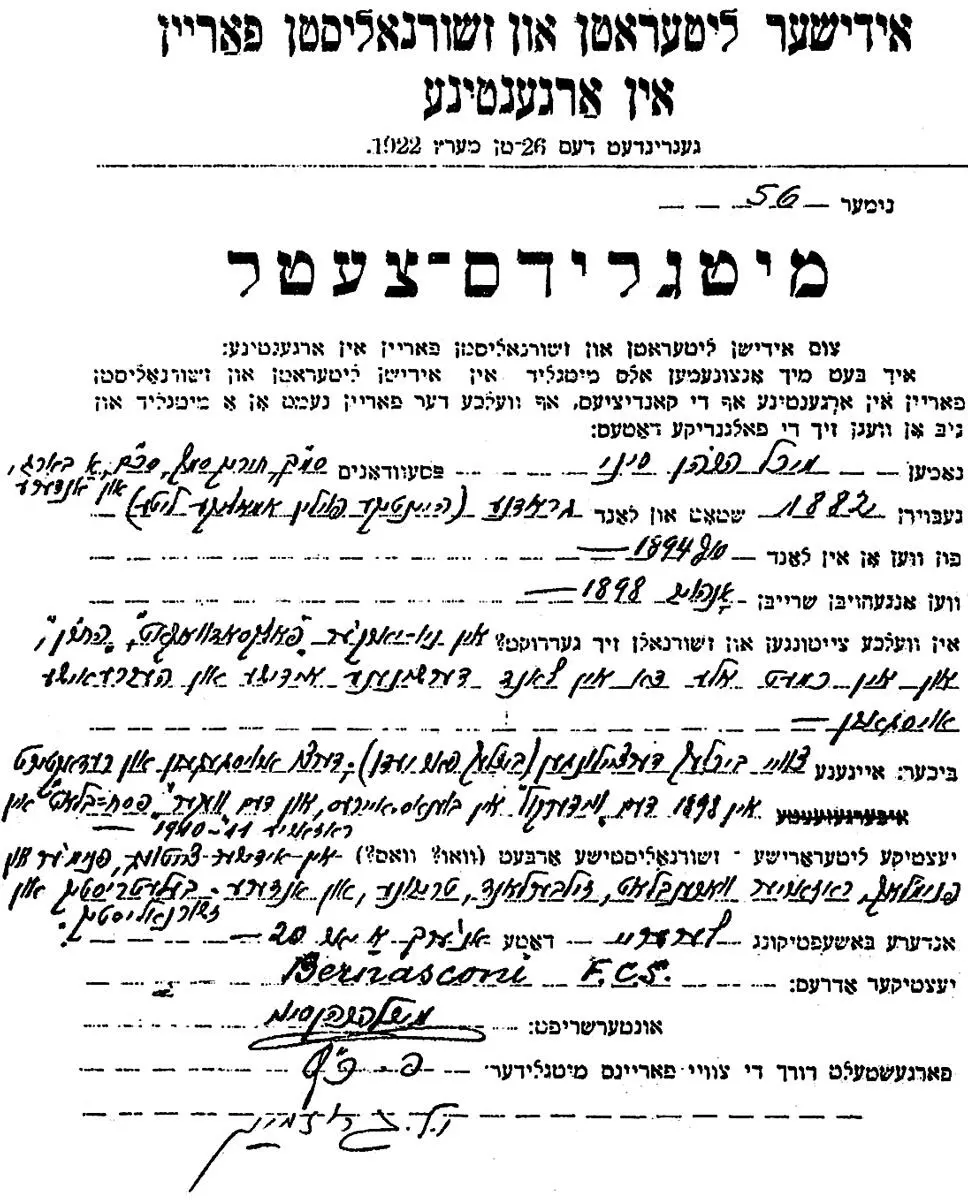

En buena medida, su libro también es un libro de retratos. Aparecen delineados todos los pioneros: el ya mencionado Abraham Vermont (1868-1916), “un periodista salvaje” y “un periodista del caos”; Jacob Sh. Liachovitzky (1874-1938), que “se infectó con el sionismo y operó en todos los frentes”; Jacob Joselevich (1859-1921), cuyo estilo “era el de los poetas clásicos del pueblo judío, y en su escritura había una especie de dialéctica como no la tuvo ninguno de los escritores de aquella generación”; Mijl Hacohen Sinay (1877-1958), “hijo de un rabino que también había escrito algunas piezas referidas a la religión, nacido en Grodno y empleado como maestro en la colonia de Moisés Ville”; Schapiro (¿?-¿?), un kropotkinista que “era una personita linda, con bigotes oscuros, con una vocecita como la de un ‘primer amante’, que actuaba en el escenario del teatro judío”; Leon Jazanovich (1882-1925), el famoso activista de Poalei Tzion para quien “la ortodoxia marxista era teoría y lo importante era la acción”; P. Shprinberg (¿?-¿?), que como era “el hijo de un hombre de mucho dinero y no tenía oficio, se le ocurrió hacer un negocio con un periódico ilustrado”; y muchos otros.

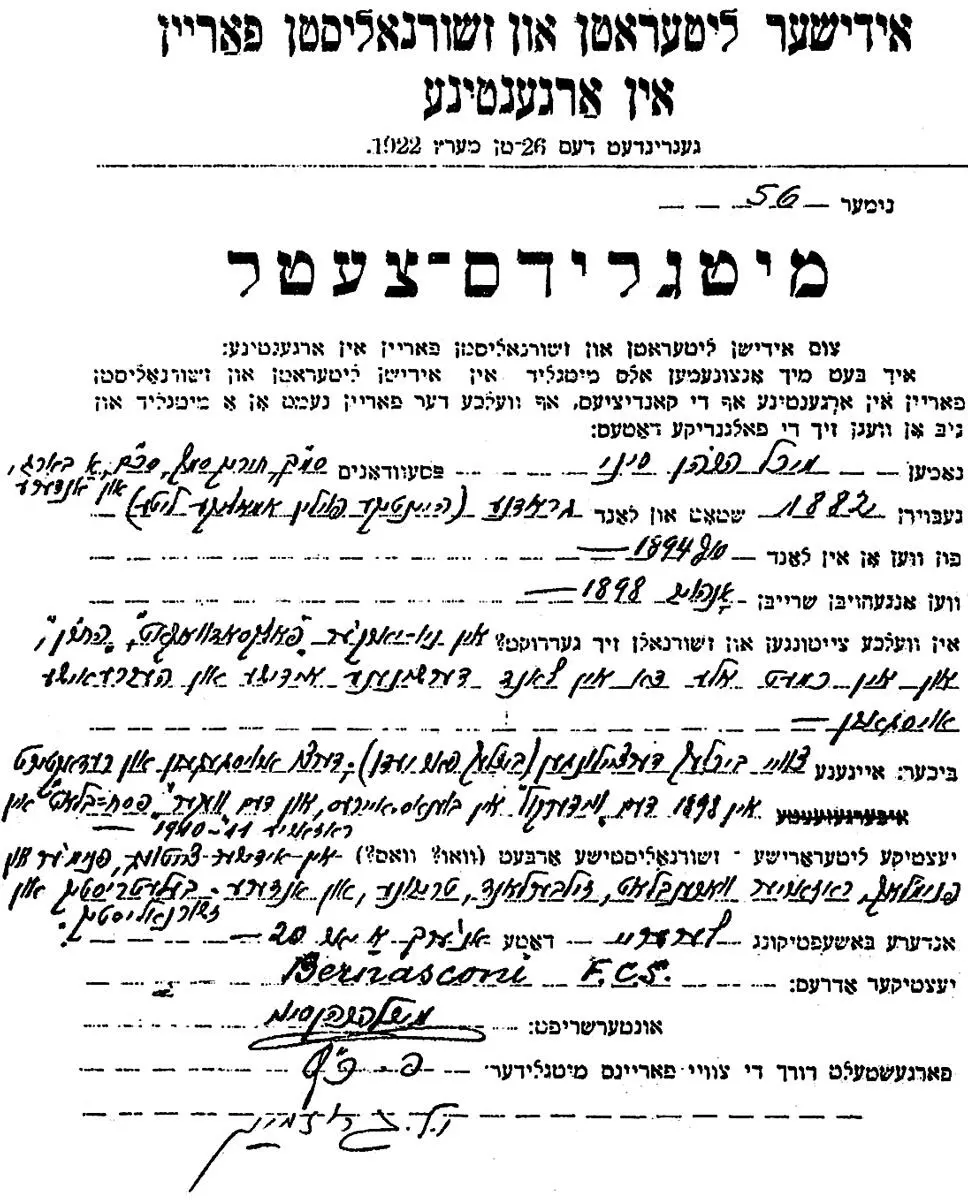

Ficha de ingreso al Idisher Literatn un Dyurnalistn Farain in Argentine [Sociedad de Escritores y Periodistas Israelitas en la Argentina] completada por Mijl Hacohen Sinay.

Los periódicos se escribían con orgullo: si no nosotros, ¿quién?; si no ahora, ¿cuándo?; y si no aquí, ¿dónde? Los hizo, como me dijo una vez la escritora Perla Sneh, una generación que respondía al ideal de los sastres poetas y de los obreros intelectuales, en el que la participación política pasaba por la cultura, y la cultura no era erudición sino un modo de vida.

Por eso en este libro también hay polémicas. Hay algunas ajenas, como la que Die Volks Stimme mantiene con los administradores de la JCA, donde, según escribe Katz, “nunca aparecen los nombres reales de los colonos [que publican cartas de denuncia], que solo figuran con apodos. Del mismo modo, el administrador de la colonia de Entre Ríos se llama Haman el Segundo y el de Moisés Ville, el Negro Egipcio”. Hay también polémicas propias, como esa que el propio Katz mantiene con Jacob Sh. Liachovitzky, iniciador del diario Di Ydische Zaitung y periodista célebre, definido por el historiador Boleslao Lewin como “el más exuberante fundador de publicaciones periódicas en ídish”… aunque Katz dice que “reina sobre él, en todos los círculos, cierta falta de reconocimiento, como si ya se hubiera retirado de la vida comunitaria”.

Y por último, hay polémicas que giran en torno a estos mismos Apuntes… : habiendo leído el libro, Lázaro Liacho (gran escritor en idioma español, hijo de Liachovitzky) lo describe en el año 1938 como “ese panfleto ignominioso y traidor de Pinie Katz” que está “plagado de inexactitudes, de inventos miserables que buscan denigrar a las personas de las cuales pretende hacer historia, rebajándolas intencionalmente”.

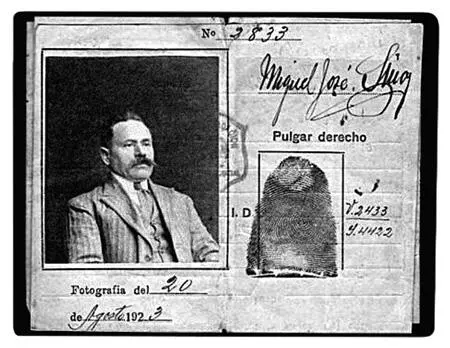

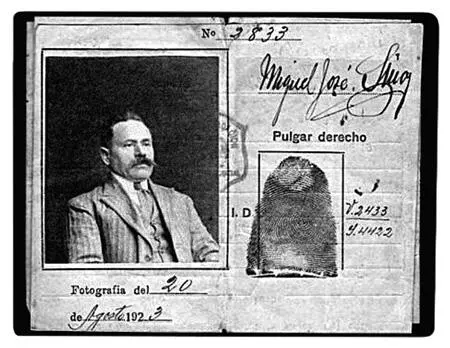

Documento argentino de Mijl Hacohen Sinay (“Miguel José Sinay”), emitido en agosto de 1923.

En medio de las polémicas, esta nueva edición anotada intenta dar contexto y reponer algo de lo que se ha olvidado a lo largo de casi 100 años. Muchas de las notas corresponden a citas de Mijl Hacohen Sinay, que también leyó estos Apuntes… y los comentó en una serie autobiográfica que publicó en la revista Der Shpigl / El Espejo . A veces discutió a Katz: “Yo no entiendo de dónde saca Katz que…”, “Conociendo como conozco a Katz hace tantos años, y sabiendo que escribe con una responsabilidad tan poco común, me es de verdad una gran sorpresa que se haya permitido anotar sin certeza…”, “Esto no es correcto…”, “Pinie Katz se dio cuenta luego de lo absurdo de la historia, ya que…”. A través de las notas al pie, Katz y Sinay, dos compañeros de generación, dialogan y agrandan la lectura de este libro.

Читать дальше