¿Cómo termina la historia? El final está en un capítulo de este libro, pero por ahora es suficiente con plantear el problema. Regresamos al siglo XXI. Desde aquí toda esa intriga en torno a la caja de letras me parece una metáfora de lo que fue la génesis del periodismo judío en la Argentina: una sucesión de aventuras protagonizadas por héroes y villanos que persiguen el sueño de la voz propia en un extraño confín al que acaban de llegar.

Cargan con abrigos viejos, con samovares y con ritos milenarios que en Buenos Aires valen poco o nada y a veces, mientras trabajan de cualquier otra cosa, se ocupan de fundar una nueva tradición basada en los artículos de prensa. Son periodistas: sus virtudes y sus bajezas, sus discusiones y sus carencias siguen siendo fáciles de reconocer para cualquier periodista que hoy lea estas páginas. Pinie Katz es a quien debemos agradecer: al registrar en un libro los inicios crispados del periodismo judío en la Argentina, evitó que quedaran en la nebulosa.

El título original de este libro de Pinie Katz es Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine (traducido en la primera edición como Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina ). Fue publicado en ídish, en Buenos Aires, en 1929. Como conté en un artículo titulado “Pinie Katz and I” (publicado en el libro Splendor, Decline, and Rediscovery of Yiddish in Latin America ), encontré un ejemplar de aquel libro en una pequeña biblioteca que nunca me había interesado demasiado en la casa de mi abuela Mañe. Ella se llamaba Miriam Perelmuter y era una vieja pequeña y enérgica rematada en un copo de cabello gris, que había nacido en un pueblo polaco que hoy está en Ucrania, y solía acomodar los libros sin ningún tipo de orden: sobresalía un volumen azul acerca de la Operación Entebbe (en la que un grupo de elite de ejército de Israel rescató a un centenar de rehenes en el aeropuerto de Uganda) al lado de la novela Tiburón y de un libro firmado por William Somerset Maugham. Quiero decir: todo era un poco confuso y ahí, en la hilera de atrás, había uno pequeño, carente de inscripciones. Siempre me emocionó encontrar un libro sin título y abrirlo. Éste era un original de Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine de tapas blandas, al que se le había agregado una cubierta protectora.

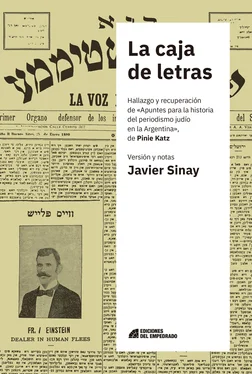

Portada de la edición original de Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine [Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina] , de Pinie Katz.

Recuerdo el eureka cuando descubrí el nombre de Pinie Katz y el título. Era esa edición de 1929, publicada por la Yiddishn Literatn un Yournalistn Farain in Argentine, la Sociedad de Escritores y Periodistas Israelitas en la Argentina, una organización olvidada hacía ya mucho tiempo. Por entonces, yo estaba trabajando en la investigación de un libro que luego se publicó con el título de Los cr í menes de Mois é s Ville: Una historia de gauchos y judíos . Era una non-fiction sobre los inicios de la comunidad judía en la Argentina que tomaba como punto de partida una serie de 22 asesinatos ocurridos a fines del siglo XIX en la primera colonia judía en este país, la de Moisés Ville. Mi bisabuelo, Mijl Hacohen Sinay, había firmado en 1947 un artículo sobre esos crímenes, una suerte de memoria en la que también evocaba su llegada a ese sitio tan anhelado como inhóspito. Siempre me pregunté si mi bisabuelo habría escrito algo sobre aquellos 22 crímenes de la colonia de Moisés Ville en el periódico Der Viderkol , y buscando una respuesta recurrí a otros informantes, como Pinie Katz. Pero cuando leí el libro de Katz me topé con mucho más: Katz había escrito una historia de la prensa judía en la Argentina y era un relato intenso, ágil, indiscreto y divertido.

“Ah, sí, Pinie Katz fue un famoso periodista”, me respondió mi abuela, cuando me acerqué a la cocina con el libro en mis manos. No pareció importarle demasiado mi aventura intelectual y continuó lavando los platos. Yo ya venía buscando ese libro desde que había iniciado mi investigación. Eliahu Toker, uno de los últimos y más relevantes idishistas argentinos, me lo había mencionado en un correo fechado en junio de 2009: “¿Leés ídish? Hay un libro de Pinie Katz sobre periodismo ídish en Argentina que debe tener material acerca de tu bisabuelo y su periódico”, me decía.

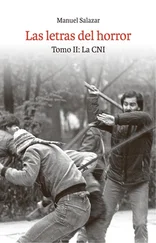

Pinie Katz, en un retrato de 1928.

Lo pasé a buscar algunos días más tarde por la casa de Toker, y esa fue la primera vez que tuve un ejemplar de Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine en mis manos. En tanto mi investigación fue avanzando, comencé a viajar, a hacer entrevistas y a encontrar más libros, cartas y documentos, y solo pude dedicarme a traducir a Pinie Katz seis meses más tarde. Afirmar que lo traduje yo es una forma de decir: en realidad, lo hizo Ana Powazek de Breitman –a quien todos conocemos como Jana–, una mujer siempre dispuesta a cultivar el ídish, criada por dos sobrevivientes del Holocausto, quien asistía como traductora en el IWO (Instituto Judío de Investigaciones; Idisher Visnshaftlejer Institut), la sede que en el año 2020 aún existe en Buenos Aires del desaparecido YIVO de Vilna. Ella lo tradujo y yo le di al texto un estilo, intentando ser fiel al original.

Tsu der geshijte fun der idisher dyurnalistik in Argentine , con esas historias en las que periodistas como Mijl Hacohen Sinay y Abraham Vermont se mezclaban con un financista como Soli Borok, me cautivó inmediatamente.

El libro de Pinie Katz es un libro de periodismo judío. De periodismo judío, pero también de periodismo argentino. Bucea en la intersección de ambos conjuntos de muchos modos posibles y como Katz no fue un historiador sino un periodista, el libro, en definitiva, es la mirada de un periodista sobre otros periodistas.

Los asuntos que cuenta, los hombres que los protagonizan, los periódicos que ellos fundaron, las noticias que publicaron y los debates que mantuvieron a través de las páginas de sus diarios dan forma a escenas perfectas de la vida argentina en torno a la frontera del año 1900, y se enmarcan en lo que se conoce como “periodismo étnico”: en Buenos Aires los periódicos judíos compartían la calle con las publicaciones italianas, españolas, francesas, inglesas y alemanas.

En febrero de 1898, mientras el número inicial del primer diario judío estaba siendo preparado, llegaron a la Argentina 4.824 inmigrantes: 2.919 italianos, 1.284 españoles, 166 franceses, 137 turcos, 84 rusos, 47 austríacos, 46 alemanes, 42 ingleses, 35 portugueses, 23 suizos, 15 belgas, 13 marroquíes, 5 norteamericanos, 4 daneses, 3 suecos y 1 holandés. También en el sur se podía hacer la América. El periodismo judío, iniciado en marzo de 1898 con Der Viderkol , retrató en sus páginas a una Buenos Aires en la que más de la mitad de sus 700.000 habitantes eran extranjeros; proporción que se mantuvo hasta la década de 1920. Las inquietudes sobre la asimilación y la tradición se repiten en los títulos del periodismo étnico, que esencialmente fue (y continúa siendo) una apuesta por la multiculturalidad.

El libro de Katz fue editado en 1929. Años más tarde, en 1944, un pasaje fue reproducido en la Antolog í a de la Literatura Idisch [sic] en la Argentina [ Antologie fun der Idisher Literatur in Argentine ], presentada por un comité de homenaje al diario Di Presse . Luego, en 1946, el libro fue publicado como el quinto volumen de las obras completas de Pinie Katz, editadas en nueve tomos bajo el título de Geklibene Shriftn [ Escritos selectos ] por un Comité Social del capítulo argentino del ICUF (Idisher Cultur Farband: Federación de Entidades Culturales Judías). El Comité Social, sin embargo, acortó el título del libro: en el quinto volumen, simplemente figura como Idische Yournalistik in Argentine .

Читать дальше