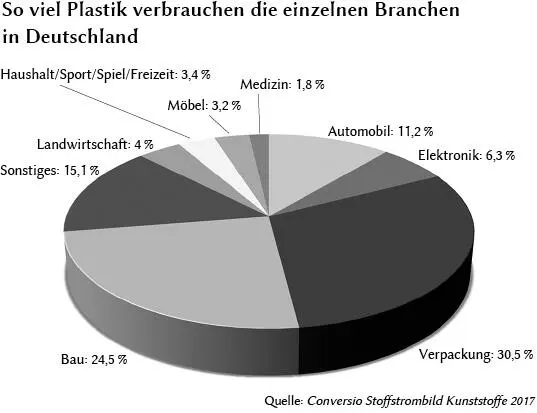

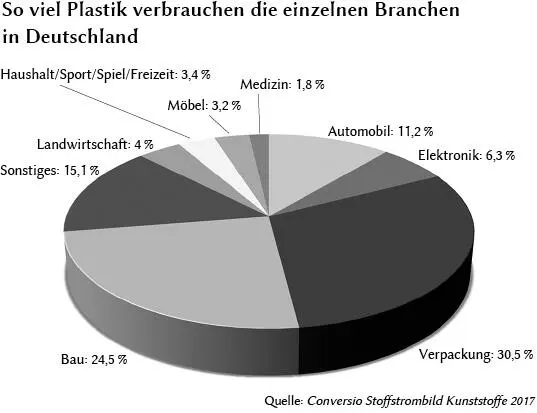

Wenn Kunststoffe in Autos oder in Häusern verbaut werden, verbleiben sie dort lange; die Verpackungen aber werden nach kurzer Zeit wieder zu Müll. Sie können trotzdem sinnvoll sein, sie können uns zum Beispiel vor Keimen schützen oder Waren länger haltbar machen. Doch viele bräuchten wir nicht. Die Firmen verpacken so gerne, weil die Waren damit wertvoller wirken, außerdem bedeutet mehr Fläche auch mehr Platz für Werbung, dabei könnte man bei den Verpackungen viel Plastik sparen. Das beliebteste Beispiel war bis vor kurzem die Plastiktüte, die wir im Schnitt nur 25 Minuten nutzen.

In anderen Ländern sind diese Tüten mittlerweile sogar verboten, in Ruanda zum Beispiel. Es ist untersagt, sie zu importieren, sie herzustellen, zu verkaufen und auch sie zu besitzen – ansonsten drohen hohe Geldstrafen und bis zu einem Jahr Gefängnis. Das Verbot aus dem Jahr 2008 scheint zu wirken, in den Straßen Kigalis seien heute keine Plastiktüten mehr zu sehen, war einmal in der Zeit zu lesen. Nur manchmal zögen Händler heimlich noch eine kleine Tüte unter dem Ladentisch hervor, die aus dem Kongo ins Land geschmuggelt worden sei. Auch in anderen Ländern Afrikas sind die Tüten untersagt, in Mauretanien zum Beispiel oder in Marokko, in Kenia hat man sogar noch härtere Strafen erlassen als in Ruanda, mit bis zu vier Jahren Haft.

Ein Verbot gibt es in Deutschland bislang nicht, eine Richtline der Europäischen Union aber schreibt allen Staaten der EU vor, dass sie den Verbrauch der Tüten in den nächsten Jahren senken müssen – viele Supermärkte haben die Tüten deshalb aus dem Sortiment genommen oder verlangen zumindest ein wenig Geld dafür. Es ist kein Zufall, dass man sich in Brüssel als Erstes ausgerechnet mit der Tüte befasst hat, denn sie hat es zum Symbol geschafft. Die Tüte steht für das viele Plastik, auf das wir leicht verzichten könnten, wenn wir uns nur anstrengen würden. Meistens machen wir das nicht, dabei haben wir das Problem mit den unnötigen Verpackungen noch lange nicht gelöst, nur weil an den meisten Kassen keine kostenlosen Tüten mehr liegen.

Die Unternehmen in Deutschland stellen immer noch mehr Verpackungen her, zuletzt waren es Schätzungen zufolge 4,5 Millionen Tonnen. Das waren fast sieben Prozent mehr Taschen, vier Prozent mehr Flaschen und fast vier Prozent mehr Folien als noch im Jahr zuvor. »Negative Diskussionen in den Medien zeigen keine Auswirkungen am Markt«, schrieben die Hersteller in einer Pressemitteilung.

Wir häufen mit unseren Verpackungen in Deutschland so viel Abfall an wie in keinem anderen Land in der Europäischen Union. In einem Jahr waren es zuletzt mehr als 18 Millionen Tonnen, das macht für jede und jeden von uns um die 220 Kilogramm, wobei in dieser Zahl auch der Müll aus dem Gewerbe mit eingerechnet ist. Die meisten Verpackungen werden noch immer aus Papier oder aus Holz hergestellt, aber Plastik gewinnt an Bedeutung. Die große Menge an Müll ist auch die Folge einer starken Industrie, wenn ein Land viel produziert, muss viel verpackt werden. Doch alleine das kann die Zahlen nicht erklären, denn etwa die Hälfte des Abfalls stammt aus den Tonnen vor unseren Haustüren. Das sind in einem Jahr noch immer mehr als 100 Kilogramm für jede und für jeden von uns.

Ein Grund für den vielen Müll mag unsere immer ältere, immer vereinzeltere Gesellschaft sein. Viele Menschen leben alleine, nicht nur die Alten, sondern auch die Jungen, und kaufen kleinere, abgepackte Portionen an Lebensmitteln ein. Vor allem aber sind die vielen Verpackungen ein Zeichen unserer Bequemlichkeit. Wir lassen uns das Abendessen vom Restaurant nach Hause liefern, bestellen unseren Wocheneinkauf im Internet und kaufen in der Mittagspause die geschnittenen Melonenstücke im Plastikbecher. Die Industrie nennt solche Produkte convenience food , bequemes Essen, und an das haben wir uns gewöhnt. Wir glauben noch immer, dass wir ohne Folgen kaufen, wegwerfen und wieder kaufen können. Aber wenn wir es uns weiterhin so bequem machen, wird die Zukunft unbequem werden, vielleicht noch nicht für uns, aber auf jeden Fall für die nächsten Generationen.

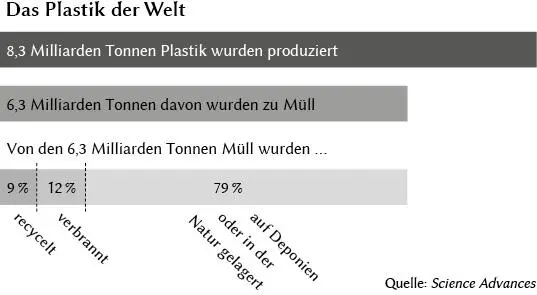

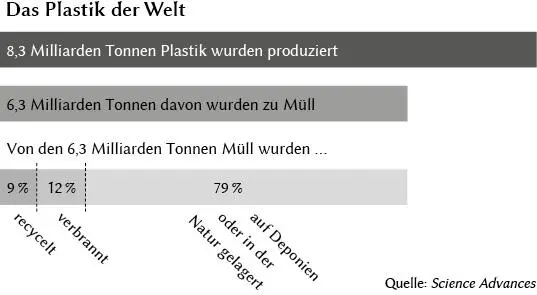

Amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben einmal versucht hochzurechnen, wie viel Plastik auf der Welt bisher produziert wurde, und kamen auf 8,3 Milliarden Tonnen. Das ist ungefähr so viel wie das Gewicht von 80 Millionen Blauwalen oder einer Milliarde Elefanten. Das meiste davon wurde zu Müll, von dem wiederum nur ein Bruchteil recycelt wurde. Der große Rest landete entweder auf Deponien oder in der Natur.

Wenn sich an diesen Zahlen nichts ändert, werden wir uns an Bilder wie die von der Küste Balis gewöhnen müssen. An Wasser voller Kunststoff, an Bilder von toten Walen aus Spanien oder Norwegen oder Thailand, wie sie immer wieder in den sozialen Netzwerken zu sehen sind. Die Menschen teilen diese Bilder, weil sie mit einem emotionalen Motiv ein globales Problem illustrieren – wenn sich niemand um das Plastik kümmert, verbleibt es in der Natur. In Thailand zum Beispiel würgte ein Wal kurz vor seinem Tod noch eine Plastiktüte nach oben, und in seinem Magen fanden Forscher später mehr als achtzig davon. Das Tier hatte insgesamt acht Kilo Plastik in seinem Bauch.

Wir werden in Deutschland gegen Plastiktüten an der Küste Thailands wenig tun können, unsere Tüten landen normalerweise auch nicht im Wasser, sondern im Müll. Doch wir sollten nicht vergessen, dass in unseren Flüssen trotzdem eine Menge Kunststoff schwimmt. Deutsche Umweltämter haben zuletzt 25 Flüsse untersucht und in allen 25 Mikroplastik gefunden. »Es kann von einer zivilisatorischen Grundlast von Kunststoffpartikeln in den Gewässern ausgegangen werden«, steht im Abschlussbericht. Das unsichtbare Plastik produziert zwar keine so drastischen Bilder wie die toten Wale, das Problem aber ist das gleiche. Wir haben nicht unter Kontrolle, wohin unser Plastik gelangt, und wir wissen noch immer nicht, welche Folgen es haben wird.

Eine Gruppe von deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern versucht gerade, ein sogenanntes Plastikbudget zu errechnen. Eine gerade noch akzeptable Menge an Plastik also, die auch in Zukunft in die Natur gelangen darf. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen sich unter anderem an, wie viel Plastik bis heute produziert wurde, wie viel davon in der Umwelt verbleibt und vor allem wie lange. Für manche Kunststoffe rechnen sie sogar mit einer Verfallszeit von bis zu 2000 Jahren. »Und das ist wohlgemerkt der Best Case«, sagt Jürgen Bertling, der das Projekt am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik leitet. Jede und jeder von uns hinterlasse in einem Jahr etwa fünf Kilo Plastik in der Umwelt und das meiste davon sei Mikroplastik. Der liegengelassene Müll am Strand oder am Straßenrand mache nur ein Kilo aus, im Gegensatz zum Mikroplastik aber werde dieser Müll in den meisten Fällen immerhin wieder eingesammelt. Jürgen Bertling und seine Kolleginnen und Kollegen forschen noch bis zum Jahr 2020 am Plastikbudget, dann werden sie ihre Ergebnisse vorstellen. Eines können sie schon jetzt sagen: Die Menge, die sie uns erlauben werden, wird deutlich unter den fünf Kilo Plastik pro Kopf liegen, die wir noch heute innerhalb eines Jahres hinterlassen.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Читать дальше