Geist als Epiphänomen komplexer Gehirne

Wir hatten auch so unsere Vorstellung von Geist. Er entstand im Lauf der Evolution aus den immer komplexeren Gehirnen, die sich von den einfachen Ganglien der Fadenwürmer hin zum massiven präfrontalen Cortex des menschlichen Kopfes entwickelten. Für die Wissenschaftler zur Zeit von Mrs. Hughes war Geist ein »Epiphänomen« der zunehmenden Komplexität des Gehirns: Menschen konnten Gedichte schreiben, die Geschichte aufzeichnen, Musik machen und Rechenaufgaben erledigen, all das wegen der Macht des Geistes in diesem Gehirn, das im knochigen Gehäuse des Schädels eingesperrt war.

Im Film »The Big Short« heißt es: »Nicht das, was du nicht weißt, bringt dich in Schwierigkeiten, sondern das, was du sicher zu wissen glaubst, obwohl es gar nicht wahr ist.«* [*Dieselbe Feststellung ist auch als Zitat von Mark Twain zu finden (Anm. d. Übers.).] Fast alles, was die Wissenschaft wusste und was in den Biologiebüchern zur Zeit von Mrs. Hughes stand, beispielsweise über das statische Gehirn, ist nicht wahr.

Unser Gehirn ist ständig am Brodeln. Die Gehirnzellen sind immerzu fieberhaft in Aktion, erzeugen und zerstören Moleküle und Zellen, ob wir nun gerade wach sind oder schlafen (Stoll & Müller, 1999).

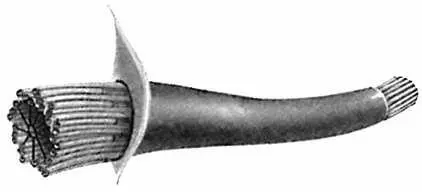

Sogar die Struktur der Neuronen verändert sich ständig. Mikrotubuli sind das Gerüst, das den Zellen ihre Festigkeit verleiht, ähnlich wie Tragbalken einem Gebäude Form und Halt geben. Von ihrer Erzeugung bis zu ihrer Zerstörung leben die Mikrotubuli in den Nervenzellen des Gehirns gerade einmal 10 Minuten (Kim & Coulombe, 2010). So schnell verändert sich unser Gehirn.

Mikrotubuli sind die starren Skelettstrukturen, die den Zellen ihre Form verleihen.

Im Rahmen dieser regen Betriebsamkeit werden ausgewählte neuronale Schaltkreise erweitert. Diejenigen, die wir nutzen, wachsen. Indem immer wieder ein Informationssignal durch ein Nervenbündel geschickt wird, wird es größer. So wie die Arme eines Bodybuilders durch das Heben immer größerer Gewichte an Umfang gewinnen, wachsen auch unsere neuronalen Schaltkreise, wenn wir sie trainieren.

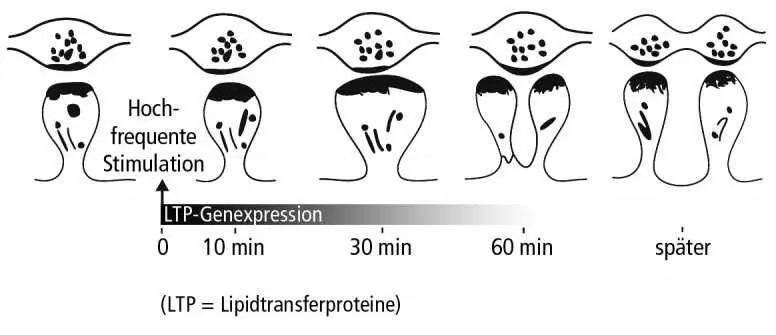

So schnell verändern sich Neuronen

Studien aus den 1990er-Jahren verblüfften und schockierten die Neurowissenschaftler; wie daraus hervorging, wird sogar bei über Achtzigjährigen die Kapazität neuronaler Schaltkreise durch häufige Nutzung schnell ausgebaut.

Am 5. November 1998 lautete die Schlagzeile zu den »Nachrichten der Woche« in »Science «, dem angesehensten Wissenschaftsmagazin: »Neue Erkenntnisse zur Regeneration von Nervenzellen im Gehirn« (Barinaga, 1998).

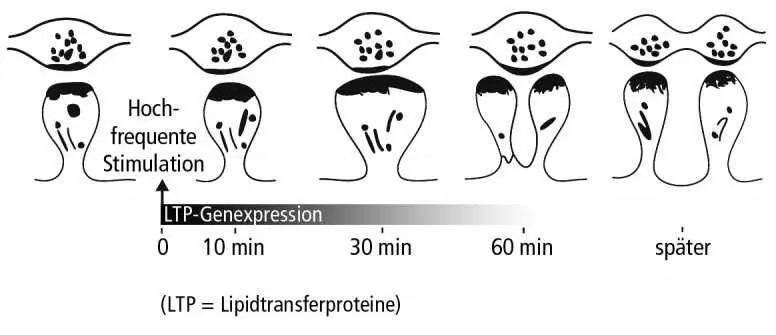

Die Welt der Wissenschaft wurde angesichts des Tempos, mit dem sich Gehirnneuronen verändern, auf den Kopf gestellt. Werden Neuronen in einem Nervenbündel immer wieder stimuliert, kann sich die Anzahl der synaptischen Verbindungen in gerade einmal einer Stunde verdoppeln (Kandel, 1998). Zum Vergleich: Ein Haus, das sich wie unser Körper verhalten würde, würde bemerken, welche Lichter wir einschalten, und daraufhin jede Stunde die Menge an Elektrokabeln, die zu diesem Lichtkreis führen, verdoppeln.

Innerhalb von einer Stunde wiederholter Stimulierung verdoppelt sich die Anzahl synaptischer Verbindungen in einer Nervenbahn.

Um die Rohstoffe für die Neuverkabelung der Zimmer herbeizuschaffen, in denen wir die Lichter am häufigsten eingeschaltet haben, würde unser intelligentes Haus Leitungen an anderen Stellen abbauen.

Unser Körper macht genau das Gleiche. Ist ein vorhandener neuronaler Signalpfad drei Wochen lang inaktiv, beginnt der Körper ihn abzubauen, um diese Bausteine für aktive Schaltkreise nutzen zu können (Kandel, 1998).

Mehr Masse in den häufig genutzten Gehirnarealen

Dieser Prozess der sogenannten Neuroplastizität zeigt sich deutlich beim Erlernen neuer mechanischer oder intellektueller Fertigkeiten. Man nehme beispielsweise einen Russisch-Kurs an der Volkshochschule: Schon nach der ersten Stunde hat man ein paar Wörter gelernt. Nach einem Jahr sind die damit zusammenhängenden Nervenbündel so gut ausgebaut, dass man einfache russische Sätze ohne bewusste Anstrengung sprechen kann.

Oder man beschließt, Schach zu spielen – eine geistige Herausforderung, die bis ins hohe Alter einen scharfen Verstand und einen wachen Geist bewahrt. Anfangs ist es schrecklich; man weiß nicht mehr, ob man denn nun den Turm oder den Läufer diagonal zieht. Aber nach ein paar Spielen macht man die Züge ganz zielstrebig und entwickelt sogar eine Langzeitstrategie.

In ein Schachspiel vertiefter Junge

Oder vielleicht möchten Sie Ihr Geld besser verwalten. Sie schauen sich Ihre Altersvorsorge an und sehen, dass Sie dank Ihres sich liebevoll kümmernden Vermögensverwalters sage und schreibe 2 Prozent Zinsen pro Jahr bekommen. Jemand wird damit reich, aber sicherlich nicht Sie. Sie denken, Sie könnten das selbst besser, also belegen Sie einen Onlinekurs zum Thema »Börse und Aktienanlagen«. Zunächst verstehen Sie nur Bahnhof. Was ist denn bitte schön eine »gedeckte Kaufoption«? Und was ist der Unterschied zwischen »Return on Investment (ROI)« und »Return on Equity (ROE)«?

Bei den ersten paar Aktiengeschäften erzielen Sie vielleicht keinen Gewinn. Aber nachdem Sie sich ein paar Monate lang die Kurse angesehen und die Aktiennachrichten gelesen haben, wächst Ihr Gefühl der Sicherheit und Sie werden besser im Spiel ums große Geld.

Egal, ob Sie nun eine neue Sprache erlernen, ein neues Hobby meistern, sich in einer neuen Beziehung oder einem neuen Job zurechtfinden müssen oder mit dem Meditieren beginnen: Immer finden im Gehirn Aufbau- und Abbauarbeiten statt. Sie bauen die neuronalen Schaltkreise, die Sie am meisten nutzen, aus, und alte Schaltkreise verkümmern; das nennt man in der Fachsprache »Pruning« (engl. für »beschneiden, stutzen«).

Schließlich nehmen ganze Gehirnareale, die aktiv genutzt werden, an Masse zu. Anhand von Kernspintomogrammen kann man die Größe aller Teile eines lebenden menschlichen Gehirns messen. Wie man dabei festgestellt hat, haben Menschen, die ihr Gedächtnis aktiv nutzen, beispielsweise Londoner Taxifahrer, die sich im Gewirr aus alten Straßen und Gassen zurechtfinden müssen, mehr Gehirngewebe im Hippocampus, einem Teil des Gehirns, der für Gedächtnis und Lernen zuständig ist. Tänzer wiederum entwickeln mehr Gehirnmasse in dem Bereich, der für die sogenannte Propriozeption, das holografische Verständnis bzw. die Wahrnehmung von Körperbewegung und -lage im Raum, verantwortlich ist.

Patient im Kernspintomografen

Unser Geist trifft ständig Entscheidungen, beispielsweise über die Teilnahme am Russisch-Kurs oder die Mitgliedschaft in einem Schachclub. Was der Geist macht, entscheidet dann darüber, welche Schaltkreise im Gehirn aktiviert werden. Die neuronalen Pfade im Gehirn, die durch die Entscheidung des Geistes stimuliert werden, wachsen und werden ausgebaut. So erzeugt der Geist buchstäblich das Gehirn.

Читать дальше