Die Subplatte ist zwischen der 28. und 34. Woche pm am dicksten. Kurz davor, mit etwa 25–26 Wochen pm beginnen Subplatten-Populationen allmählich abzusterben und später gebildete Populationen fangen an, die corticale Platte zu besiedeln. Zeitgleich kommt es zur Verlagerung der thalamo-corticalen Afferenzen, die nun zu ihrem endgültigen Ziel, der corticalen Platte einsprossen (Kostović et al. 2014a).

Im dritten Schwangerschaftsdrittel nimmt der cerebrale Cortex an Größe zu, die Gyrierung beginnt (Kostović und Judas 2010), gleichzeitig wird die Subplatte schmächtiger. Zu diesem Zeitpunkt existieren im menschlichen Cortex zwei getrennte, aber miteinander im Austausch stehende Schaltkreise: ein transienter fetaler Schaltkreis in der Subplatte und der noch unreife, aber sich stetig weiterentwickelnde bleibende Schaltkreis in der corticalen Platte (Rindenplatte). Dieser Zustand der »Doppelverschaltungen« dauert an bis sich die Subplatte zurückbildet. Das passiert im primären motorischen, sensorischen und visuellen Cortex im Alter von etwa drei Monaten nach dem errechnetem Termin (ET), im assoziativen präfrontalen Cortex aber erst im Alter von etwa einem Jahr (Kostović et al. 2014b).

Die Prozesse bei der Entwicklung des Kleinhirns sind ähnlich, sie haben jedoch einen anderen zeitlichen Verlauf. Der Höhepunkt der Kleinhirnneurogenese liegt zwischen der 12. und 34. Woche pm. Zu dieser Zeit bilden sich die im Kleinhirn zahlenmäßig dominierenden Zellen, die Körnerzellen. Sie entstehen in der äußeren Granulatschicht, einer ebenfalls nur transienten Struktur des jungen Gehirns. Diese Schicht ist zwischen der 12. Woche pm und 3–4 Monaten nach ET am stärksten ausgeprägt. Von der äußeren Körnerschicht wandern die Körnerzellen einwärts zu ihrem endgültigen Zielort in der inneren Körnerschicht und nicht wie die corticalen von innen nach außen (Hadders-Algra 2018a).

Zur Entwicklung des Gehirns gehört auch die Bildung von Gliazellen, die besonders in der zweiten Schwangerschaftshälfte erfolgt. Ein Teil der Gliazellen, die Oligodendrozyten, sind u. a. für die Myelinisierung der Axone zuständig. Die Oligodendrozyten werden besonders zwischen der 28. und 40. Woche pm gebildet (Volpe 2009). Die Myelinisierung ist im letzten Schwangerschaftsdrittel und in den ersten sechs Monaten nach ET besonders stark (Yakovlev und Lecours 1967; Haynes et al. 2005). Sie ist allerdings dann ein langandauernder Prozess, der erst im Alter von etwa vierzig Jahren abgeschlossen ist (De Graaf-Peters und Hadders-Algra 2006).

Die Entwicklung des Nervensystems besteht nicht nur aus der Produktion neuraler Elemente wie Axone und Synapsen, sondern es kommt auch zu Abbauprozessen mit neuronalem Zelltod (durch Apoptose), Axonretraktion und Synapsenelimination. Der Nervenzelltod wurde bereits erwähnt; im Zentralnervensystem von Säugetieren sind schätzungsweise die Hälfte der ursprünglich gebildeten Nervenzellen davon betroffen. Sie sterben als Folge der Wechselwirkung zwischen endogen programmierten Prozessen und exogenen Einflüssen. Erfahrung induziert chemische und elektrische Signale, die dann in diese Wechselwirkung eingehen (Lossi und Merighi 2003). Ein bekanntes Beispiel ist die Axonelimination während der Entwicklung der cortico-spinalen Bahnen. Anfangs sind die Projektionen zum Rückenmark bilateral angelegt, aber allmählich – etwa ab dem letzten Schwangerschaftsdrittel – werden die Axone der ipsilateralen Bahnen eliminiert. Dieser Eliminationsprozess dauert bis zum Alter von etwa zwei Jahren, dann besteht der cortico-spinalen Trakt hauptsächlich aus kontralateralen Projektionen (Eyre 2007). Die Rückbildung zentraler Synapsen beginnt im mittleren Schwangerschaftsdrittel und ist zwischen Pubertätsbeginn und frühem Erwachsenenalter am stärksten (Petanjek et al. 2011).

Zur Hirnentwicklung gehört auch die Bildung von Neurotransmittern und Rezeptoren, die ab dem frühen Fetalalter vorhanden sind (für eine Übersicht siehe Herlenius und Lagercrantz 2001). Interessanterweise gibt es um den ET eine vorübergehende spezifische Programmierung verschiedener Transmittersysteme mit transienter Überexpression der noradrenergen α2- und der glutamatergen NMDA-Rezeptoren, relativ hoher serotonerger Aktivierung und einem hohen dopaminergen Umsatz. Vermutlich wird durch diese Neurotransmitterkonstellation um den ET eine erhöhte Erregbarkeit erreicht, die unter anderem auch die Motoneurone betrifft. Diese wird benötigt, um den Übergang vom periodischen Atemmuster des Fetus zur postnatalen kontinuierlichen Atmung zu erleichtern, die eine Voraussetzung für das postnatale Überleben ist (Hadders-Algra 2018b).

Zusammenfassend ist das Gehirn während Fetalzeit und erstem Lebensjahr des Kindes durch eine besonders hohe Entwicklungsaktivität mit lebenszeitig einmaliger Dynamik gekennzeichnet. Die deutlichsten Veränderungen finden in der zweiten Schwangerschaftshälfte und in den ersten drei Monaten nach ET statt, besonders in der corticalen Subplatte und im Kleinhirn. Da die transiente Subplatte zahlreiche komplexe Entwicklungsänderungen durchläuft und dies in Wechselwirkung mit bedeutsamer funktioneller Aktivität passiert, werden zwei Entwicklungsphasen unterschieden: 1) die transiente Phase der corticalen Subplatte, die etwa drei Monate nach ET endet, wenn nämlich permanente Schaltkreise im primärmotorischen und somatosensorischen Cortex und in der Sehrinde die Subplatte ersetzen; und anschließend 2) die Phase, in der permanente Schaltkreise dominieren. In dieser zweiten Phase, insbesondere in den verbleibenden Monaten des ersten Lebensjahres, bestehen die entwicklungsbedingten Veränderungen im Wesentlichen in der Neubildung von Axonen, Dendriten- und Synapsen, einer ausgeprägten Myelinisierung und der Integration permanenter Schaltkreise in den Assoziationsfeldern (Hadders- Algra 2018a).

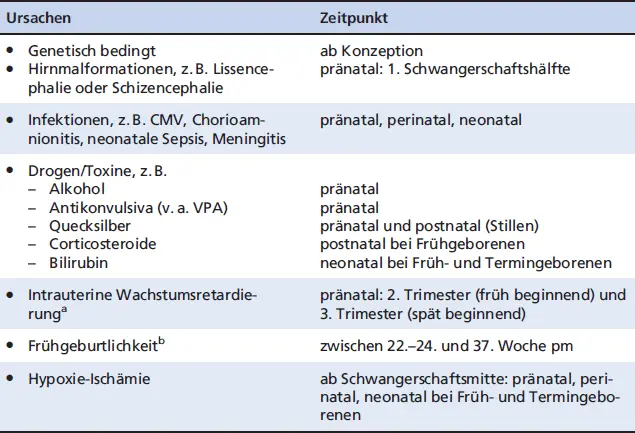

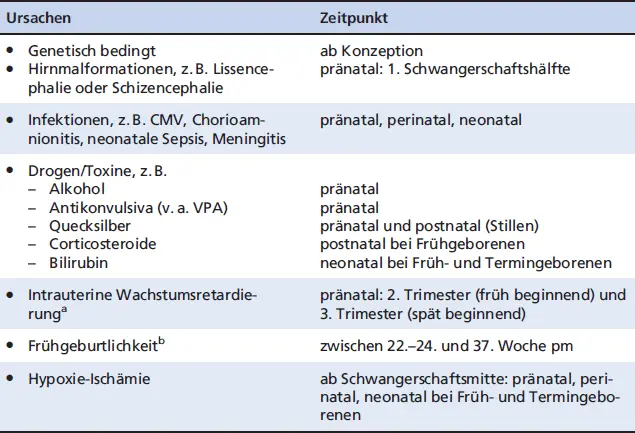

Tab. 2.1: Ursachen/Faktoren, die zu Entwicklungsstörungen und neurologischen Erkrankungen führen können

aus: Dan et al. 2014; Deciphering Developmental Disorders Study 2015; Mwaniki et al. 2012; Miller et al. 2016; Stanley et al. 2000.

CMV = Cytomegalie Virus

aGeburtsgewicht < 10. Perzentile; b2014 geschätzte Rate an Frühgeborenen, weltweit 10,6 %, entsprechend fast 15.000 000 Lebendgeborenen im Jahr 2014 (Chawanpaiboon et al. 2019).

UrsachenZeitpunkt

2.2 Ätiologie neurologischer Entwicklungsstörungen

Die häufigsten Ursachen, die zu Entwicklungsstörungen führen und/oder damit assoziiert sind, werden in Tabelle 2.1 zusammengefasst. Ob eine Erkrankung oder ein Risikofaktor wie eine intrauterine Wachstumsretardierung oder Frühgeburtlichkeit zu einer entwicklungsneurologischen Erkrankung führt oder nicht, hängt ab von:

• dem Zeitpunkt des Einwirkens

• der Intensität des Risikoereignisses

• der Dauer des Risikoereignisses

• der Resilienz des Säuglings und der Familie und davon, ob die Risikofaktoren isoliert oder in Kombination mit anderen auftreten.

So ist beispielsweise bekannt, dass die Cerebralparese (CP) häufig das Ergebnis nicht nur einer einzelnen, sondern einer Kette ungünstiger Bedingungen ist (Stanley et al. 2000). Eine solche Kette ungünstiger Bedingungen ist z. B. das Rauchen der Schwangeren, die intrauterine Wachstumsretardierung, die Frühgeburtlichkeit, und die darauffolgende intraventrikuläre Blutung.

Die Risikofaktoren können zu Hirnanlagestörungen, Hirnschädigungen, wie z. B. zu »white matter lesions«, (sogenannter periventrikulärer Leukomalazie) oder zu einem ischämischen Infarkt im Versorgungsgebiet der Arteria cerebri media, aber auch zu subtileren, mikrostrukturellen – mit Bildgebung nicht eindeutig detektierbaren – Beeinträchtigungen der Hirnentwicklung führen.

Читать дальше