1. SINDA beschränkt sich auf das 1. Lebensjahr,

2. SINDA hat die praktikabel kürzeste Durchführungszeit,

3. SINDA lässt sich leicht erlernen und

4. SINDA benötigt als Materialien nur gängige Spielsachen, die leicht und überall im allgemeinen Handel erhältlich sind.

Damit ist SINDA das einzige Verfahren, das zum Screening von neurologischem Befund, Entwicklungsstand und sozioemotionalem Verhalten einfach und zu geringen Kosten anwendbar ist. Es kann ohne Schwierigkeiten in den klinischen Alltag von medizinischen Fachleuten integriert werden.

Das SINDA Manual erleichtert Anwenderinnen die Durchführung der SINDA Skalen. Kapitel 2, ein theoretisches Kapitel, fasst die Prozesse der frühen Hirnentwicklung zusammen und bildet so eine Grundlage für die Früherkennung und Frühintervention entwicklungsneurologischer Störungen und Erkrankungen. Kapitel 3 beschreibt die praktischen Aspekte bei der Testung und gibt Informationen zu den psychometrischen Eigenschaften von SINDA.

Kapitel 4–6 bilden den Hauptteil des Manuals, sie beschreiben die Durchführung der einzelnen Items und benennen die Kriterien für die Beurteilung als »typisch« und »atypisch«. Dabei bezieht sich Kapitel 4 auf die Neurologische Skala, Kapitel 5 auf die Entwicklungs-Skala und Kapitel 6 auf die Sozioemotionale Skala. Zu den Kapiteln gehören neben den Abbildungen auch zahlreiche Videobeispiele, die über https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-037922-0_sindaangesehen werden können. Der kurze Text zu den Videos ist in englischer Sprache verfasst, da SINDA international eingesetzt wird. In Kapitel 7, dem letzten Kapitel, wird die Aussagekraft der SINDA Ergebnisse im Hinblick auf spätere entwicklungsneurologische Erkrankungen und aktuellen Förder- und Behandlungsbedarf beleuchtet.

Zum Schluss der Einführung drei wichtige Anmerkungen:

• Erstens: Altersangaben in diesem Manual beziehen sich stets auf das um die Frühgeburtlichkeit korrigierte Alter (KA), außer sie werden explizit anders benannt (z. B. Fetalalter oder Gestationsalter bei Frühgeborenen).

• Zweitens verwenden wir die Begriffe »Mutter« und »Eltern« stellvertretend für den Vater und für andere Bezugs- und Begleitpersonen bei der Untersuchung.

• Drittens ist es für Autoren immer schwierig über Personen zu schreiben, die ja weiblich, männlich oder divers sein können. Man hat die Wahl zwischen korrekter Benennung aller Geschlechtsformen oder die Beschränkung auf nur eine. Im letzten Fall ist der Text wesentlich einfacher zu lesen, erweckt jedoch den Eindruck, andere Geschlechter würden vernachlässigt werden. Wir haben uns aus Gründen der besseren Lesbarkeit entschieden, jeweils nur eine Geschlechtsform zu verwenden, für die Fachpersonen die weibliche und für das Kind die männliche Form. Wir möchten hiermit ausdrücklich unsere alle-Geschlechter-respektierende Haltung betonen.

I Grundlagen

2 Frühzeitige Erkennung von Säuglingen mit hohem Risiko für Entwicklungsstörungen und neurologische Erkrankungen

Es ist eine große diagnostische Herausforderung, bereits früh im Säuglingsalter Kinder mit Entwicklungsstörungen und neurologischen Erkrankungen oder dem hohen Risiko für diese sicher zu erkennen. Die Schwierigkeit ergibt sich aus den erstaunlichen Entwicklungsprozessen des jungen Gehirns, die eine frühe präzise Vorhersage von Entwicklungsstörungen erschweren. Andererseits ermöglicht die hohe Plastizität des jungen Gehirns Chancen für Frühinterventionen. In diesem Kapitel werden die folgenden Themen dargestellt: (1) Eine Übersicht der entwicklungsbedingten Veränderungen des jungen menschlichen Nervensystems, (2) die Ursachen von Entwicklungsstörungen und neurologischen Erkrankungen, (3) die Schwierigkeiten bei der Früherkennung. Zum Abschluss (4) werden wir darlegen, dass Säuglinge mit einem hohen Risiko für Entwicklungsstörungen möglichst frühzeitig identifiziert werden sollen, denn nur so können Frühinterventionen eingesetzt werden, die darauf abzielen, den kindlichen Entwicklungsverlauf zu verbessern und das Wohl der Familie zu fördern.

2.1 Die Entwicklung des jungen menschlichen Nervensystems

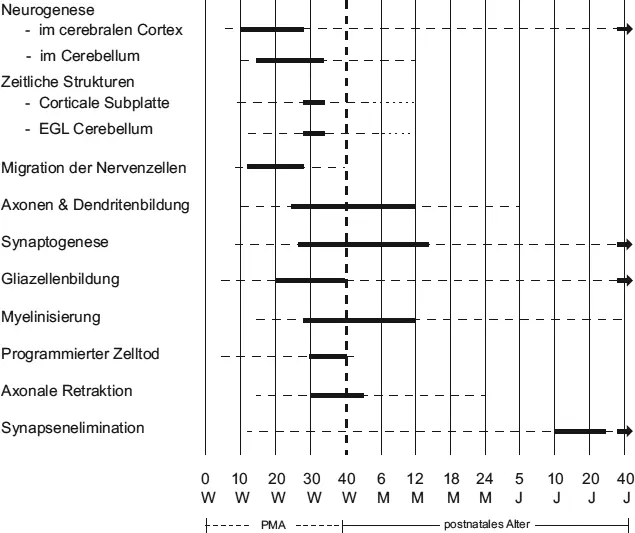

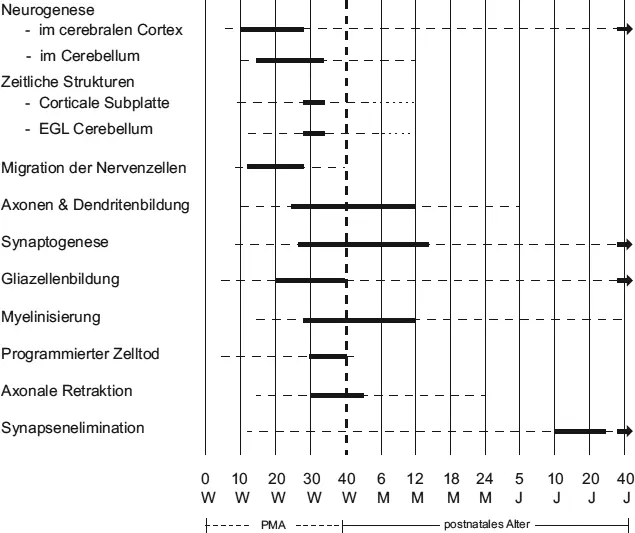

Die Entwicklung des menschlichen Gehirns dauert viele Jahre: Erst im Alter von etwa 40 Jahren entspricht es in seiner Konfiguration dem Gehirn eines Erwachsenen (De Graaf-Peters und Hadders-Algra 2006; Hadders-Algra 2018a;  Abb. 2.1). Die Entwicklungsprozesse im Gehirn sind das Ergebnis einer kontinuierlichen Wechselwirkung von Genen und Umwelt, Aktivität und Erfahrung.

Abb. 2.1). Die Entwicklungsprozesse im Gehirn sind das Ergebnis einer kontinuierlichen Wechselwirkung von Genen und Umwelt, Aktivität und Erfahrung.

Die neuronale Entwicklung beginnt in der fünften Wochen post menstruationem (pm) mit der Bildung des Neuralrohrs aus dem Ektoderm. Das sehr junge Neuralrohr generiert bereits spontane Aktivität. Die ersten Bewegungen des Fetus treten mit sieben Wochen pm auf, bevor spinale Reflexbögen vollständig ausgebildet sind. Daran lässt sich erkennen, dass intrinsische, spontane Bewegungsmuster eine Grundeigenschaft des Nervengewebes darstellen. Kurz darauf werden die spontan generierten Bewegungsmuster durch afferente Information ergänzt und damit die weitere Hirnentwicklung unterstützt (Hadders-Algra 2018a, b).

Abb. 2.1: Schematischer Überblick über die im menschlichen Gehirn ablaufenden Entwicklungsprozesse

Die fettgedruckten Linien zeigen an, dass die links erwähnten Prozesse sehr aktiv sind, die gestrichelten Linien zeigen an, dass die Prozesse zwar noch andauern, aber weniger ausgeprägt ablaufen. Das Diagramm basiert auf der Übersicht von Hadders-Algra (2018a).

EGL = external granular layer (äußere Körnerschicht); M = Monate; PMA = postmenstruelles Alter; W = Wochen; J = Jahre. Abbildung mit freundlicher Genehmigung von ›Early Detection and Early Intervention in Developmental Motor Disorders - from Neuroscience to Participation‹ von Mijna Hadders-Algra, veröffentlicht von Mac Keith Press ( www.mackeith.co.uk) in der Reihe »Clinics in Developmental Medicine«, 2021.

Kurz nach dem Verschluss des Neuralrohrs beginnt in spezifischen ventrikelnahen Bereichen die Bildung der corticalen Zellpopulationen. Die meisten neuronalen Zellen werden zwischen der 5. und 25.–28. Woche pm gebildet. Von ihrem periventrikulärem Ursprungsort aus wandern sie zu ihrem Zielort an der Cortexoberfläche. Dieser Migrationsprozess findet zwischen der 12. und 28. Woche pm statt und erreicht seinen Höhepunkt zwischen der 20. und 26. Woche pm. Während der Wanderung beginnen sie sich zu differenzieren, d. h. sie bilden Axone, Dendriten, Synapsen mit Neurotransmittern und Rezeptoren. Ebenso bilden sich intrazelluläre Strukturen und die komplexen, neuronalen Membranen. Es ist wichtig festzuhalten, dass die ersten Generationen von Zellpopulationen ihre Wanderung nicht bis zum Cortex fortsetzen, sondern diese in der sogenannten corticalen Subplatte beenden.

Die corticale Subplatte liegt als transiente Struktur zwischen der corticalen Platte und der späteren weißen Substanz. Sie bildet das Zentrum, in dem neuronale Differenzierung und Synaptogenese für den sich entwickelnden cerebralen Cortex stattfinden; hier münden die ersten corticalen Afferenzen (z. B. vom Thalamus) und hier findet sich die höchste synaptische Aktivität der mittleren Fetalzeit (Kostović et al. 2015). Die Subplatte ist auch eine wichtige Struktur für die Organisation des fetalen motorischen Verhaltens. Dies zeigt sich auch daran, dass die synaptische Aktivität in der corticalen Subplatte etwa zeitgleich mit komplexen Bewegungen auftritt, die sämtliche Körperteile einschließen und variable Gelenkstellungen möglich machen (Hadders-Algra 2018b).

Читать дальше

Abb. 2.1). Die Entwicklungsprozesse im Gehirn sind das Ergebnis einer kontinuierlichen Wechselwirkung von Genen und Umwelt, Aktivität und Erfahrung.

Abb. 2.1). Die Entwicklungsprozesse im Gehirn sind das Ergebnis einer kontinuierlichen Wechselwirkung von Genen und Umwelt, Aktivität und Erfahrung.