Siempre la admiré a mi hermana, como estudiante, como cocinera, por sus gustos definidos y excéntricos, por su sensibilidad, su forma compasiva y su bondad, pero también como hermana mayor. En la adolescencia las cosas se volvieron tormentosas para ella y me distancié un poco y un poco más cuando fuimos creciendo, me recuerdo desorientada. Cuando me explicaron la enfermedad que tenía, las cosas cambiaron. Hoy la abrazo muy fuerte cada vez que la veo. Me enorgullece su valentía cuando todos los días atraviesa lo que le pasa, y la apoyo en lo que puedo.

—Anastasia, hermana.

Capítulo 1

¿Qué es normal

y qué no?

El camino

de la consulta

Fabián TriskierMédico psiquiatra

M aría acaba de salir de una consulta con el nuevo pediatra de sus hijos, Federico de 7 años , Olivia de 5 y Ulises de 2. Llorando, intenta llamar por teléfono a su marido. Está muy angustiada porque el pediatra le sugirió hacer una consulta con un psiquiatra infantil. No es que el profesional haya observado nada que ella no hubiera percibido antes, pero hasta ese momento, nadie le había sugerido hacer ese tipo de consulta.

“¿Está seguro, doctor? ¿No le parece que son muy chiquitos para eso?”, le preguntó conteniendo el llanto. El pediatra le explicó que no, que no había edad para hacer una consulta a un especialista, si esta estaba justificada. Y que le preocupaban algunos comportamientos de Federico y Ulises. Federico había estado sufriendo crisis de mucha angustia cada vez que María se separaba de él. Cada mañana, el ingreso a la escuela resultaba problemático, porque el niño comenzaba a llorar y se resistía a ingresar al edificio. En esas circunstancias, solamente Olivia, su hermana, podía calmarlo. Respecto a Ulises, al pediatra le preocupó la pobreza de su lenguaje, su indiferencia a interactuar con otras personas, su costumbre de pasar mucho tiempo jugando solo y de no fijar la mirada cuando le hablaban. María acordaba con lo que el pediatra había observado sobre la conducta de Ulises, pero argumentó: “Igual mi hijo se hace entender, seguro le pasa porque tiene hermanos más grandes”. Y agregó que le habían dicho que había que esperarlo, que “cada chico tiene su tiempo”.

“¿Con un psiquiatra, doctor?’’. El profesional le respondió que la psiquiatría es una especialidad médica al igual que la pediatría, pero eso no convenció a María: “Al pediatra van todos los chicos, al psiquiatra no... ¿Cómo voy a decir que llevé a mis hijos a un psiquiatra?”. Sin embargo, para ella, la psiquiatría no era una especialidad desconocida. De hecho, tiempo atrás María había sido derivada por su psicoterapeuta a una interconsulta con una psiquiatra luego de diagnosticarle un trastorno de ansiedad con crisis de pánico. La psiquiatra a la que consultó no consideró necesario hacer ninguna indicación farmacológica, y ella continuó el tratamiento psicoterapéutico con buenos resultados. Mientras pensaba e intentaba disimular su angustia frente a sus hijos, siguió intentando comunicarse sin éxito con su esposo. María sabía que él no estaría de acuerdo con hacer una consulta psiquiátrica. Para él, la psiquiatría tampoco era una disciplina desconocida. Siempre atribuyó a los psiquiatras la responsabilidad por el suicidio de su hermano mayor, que desde joven había sufrido alternancias de episodios de depresión con otros en los que se encontraba hiperactivo, eufórico y verborrágico, sin necesidad de dormir y en algunas ocasiones con ideas delirantes. Nunca aceptó el diagnóstico de trastorno bipolar de su hermano, al igual que no había aceptado el tratamiento psiquiátrico que le indicaron a él. Tampoco había querido hacer una consulta a un especialista por su madre, quien había estado teniendo problemas en su memoria y cambios marcados en su conducta: “Lo único que falta es que me digan que tiene alzhéimer…”.

Las reacciones de María y su esposo respecto a la psiquiatría no son inusuales. En las primeras páginas del libro El gen , el oncólogo y escritor estadounidense Siddhartha Mukherjee, nacido en la India, relata cómo su padre nunca aceptó el diagnóstico de esquizofrenia de su sobrino y “llevó a cabo una solitaria campaña contra los psiquiatras encargados de cuidarlo, con la esperanza de convencerlos de que su diagnóstico fue un colosal error, o que su destrozada psique se arreglaría de alguna manera mágica”.

La consulta a un especialista en salud mental, y fundamentalmente si se trata de un psiquiatra, sigue despertando resistencia y temor en muchas personas, sin embargo, es la vía necesaria para establecer un diagnóstico y prescribir un tratamiento adecuado.

Las enfermedades mentales rara vez aparecen “de la nada”. Muy a menudo, la familia, los amigos, los maestros, algún compañero de trabajo, un médico o la persona misma comienzan a reconocer pequeños cambios de comportamiento o la sensación de que “algo no está del todo bien”.

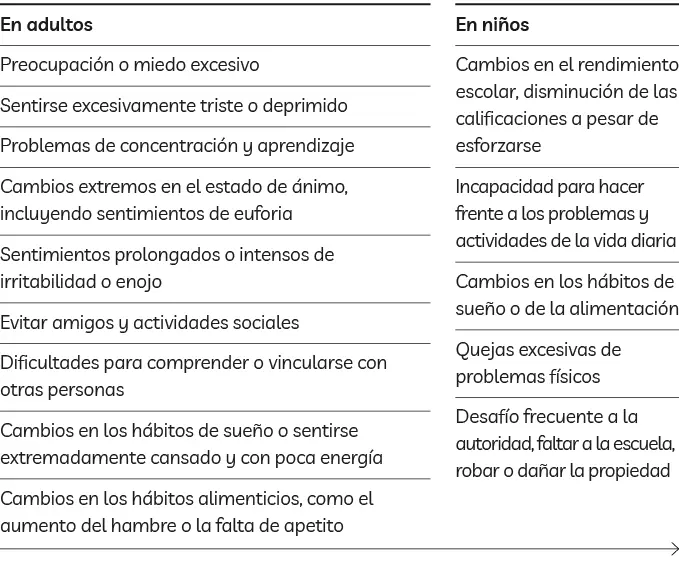

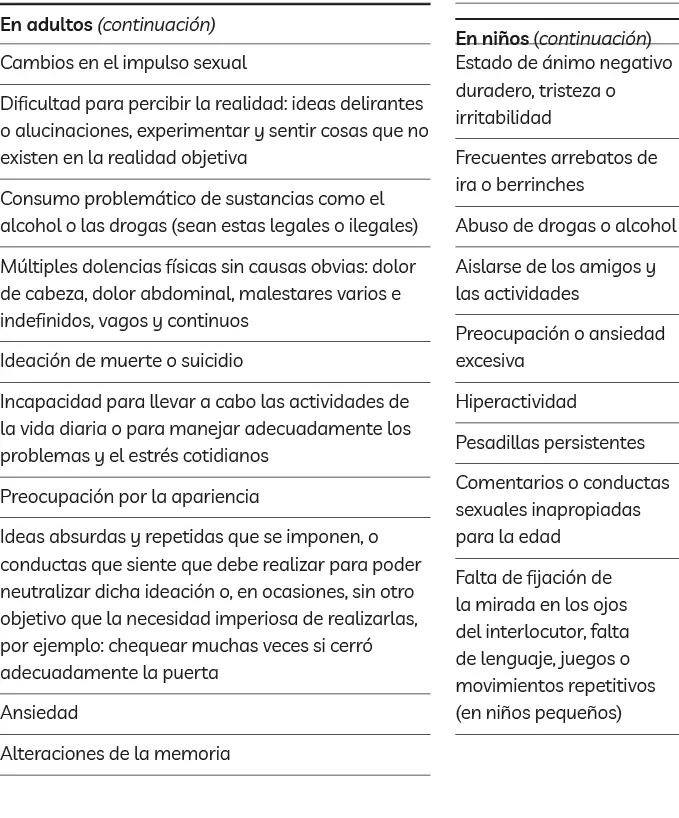

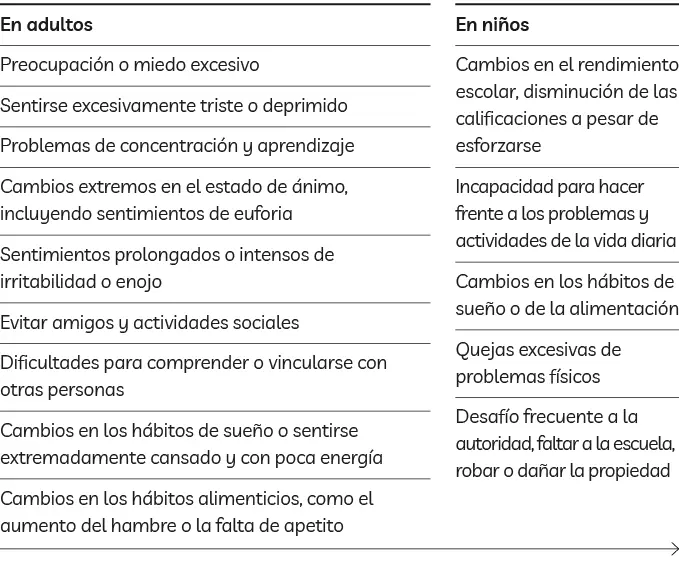

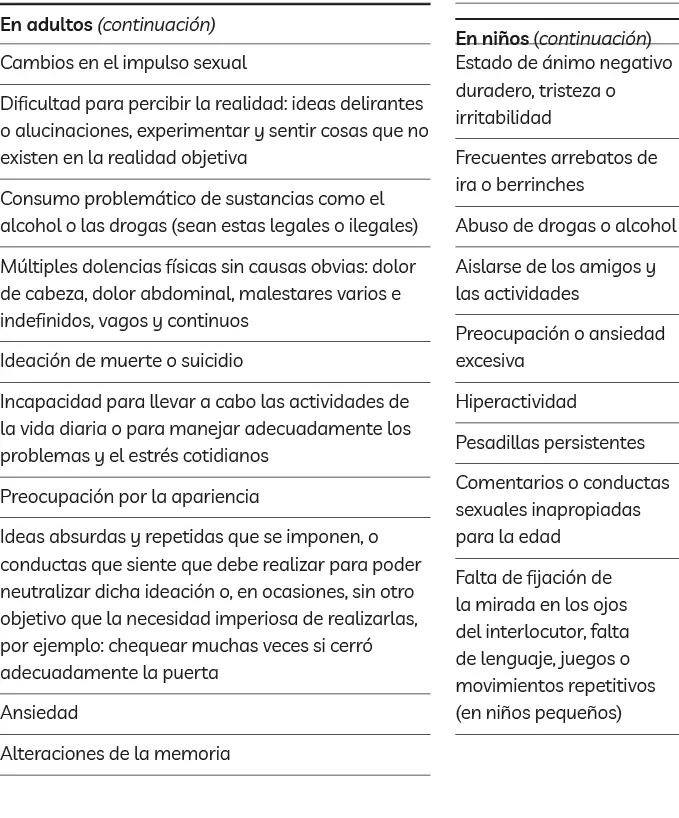

Es importante aclarar que la presencia de un número reducido de síntomas por sí solo no necesariamente indica una enfermedad mental. Sin embargo, deberían tomarse en cuenta como un indicador para realizar una consulta profesional. La coexistencia de varios síntomas a la vez, la persistencia de estos por un período significativo de tiempo o la percepción de que los síntomas están causando un malestar que genera dificultades a la hora de estudiar, trabajar o relacionarse con los demás sí son un motivo para consultar a un profesional de la salud mental.En ciertos casos, por ejemplo en personas con pensamientos o intenciones suicidas, o en personas con intención de hacer daño a otros, la atención debería ser inmediata.

Reconocer los síntomas y signos de una enfermedad en las primeras etapas de su desarrollo puede ser de gran ayuda. Las intervenciones tempranas permiten reducir la gravedad de una enfermedad, retardar su curso y, en algunos casos, prevenir por completo su desarrollo.

Si una persona presenta una o varias de las siguientes situaciones, es conveniente que realice una consulta con un profesional de la salud mental:

UNA NUEVA BIOLOGÍA DE LA MENTE

Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina, describe en uno de sus libros como, hasta no hace mucho tiempo, los psiquiatras consideraban que los trastornos mentales se relacionaban con factores psicosociales que alteraban la mente, mientras que los trastornos neurológicos tenían que ver con factores biológicos que alteraban el cerebro. Consideraban al cerebro y a la mente como entidades totalmente separadas. No se pensaba que los problemas emocionales o conductuales estuvieran vinculados a una disfunción de los circuitos cerebrales. De hecho, hasta la década de 1990 era habitual clasificar los trastornos mentales en orgánicos o funcionales.

Читать дальше