Noch bis in die letzten Wochen seines Lebens war Max Schnyder beruflich aktiv. Am 7. April 1965 starb er schliesslich mit 87 Jahren ohne längere Krankheit einen sanften Tod. Seine Gattin folgte ihm nur wenige Monate später, am 18. September, in Zürich. Beide wurden auf dem Burgdorfer Friedhof beigesetzt. Später fanden hier auch Felix und Franz ihre letzte Ruhe.

Der junge Franz

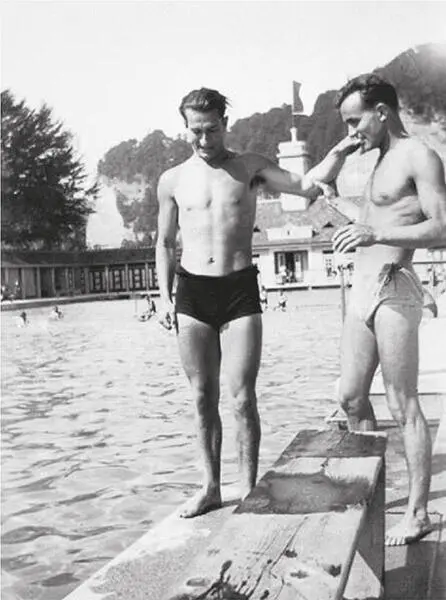

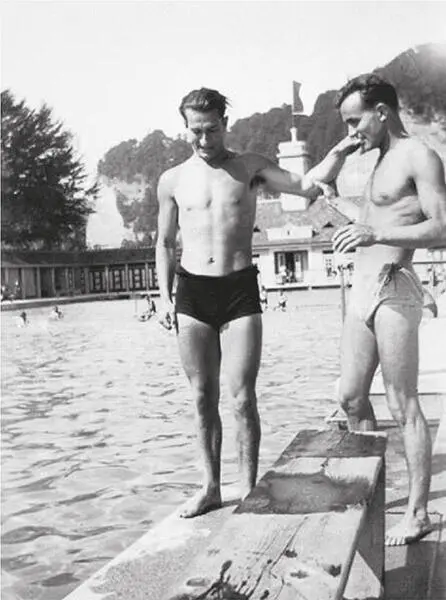

Franz Schnyders Kindheit und Jugend waren, wie damals vielerorts üblich, von erzieherischer Strenge und Verzicht geprägt. Als er vier Jahre alt war, brach in Europa der Erste Weltkrieg aus. Im Grossen und Ganzen wuchs Franz zwar ohne finanzielle Not auf, doch bestanden zu Kriegszeiten auch in der Schweiz Versorgungsengpässe, welche die Familie Schnyder mitbetrafen. In Franz Schnyders Nachlass befinden sich noch einige Lebensmittelmarken aus dieser Zeit, die zum Kauf bestimmter rationierter Waren berechtigten. Aufgestanden wurde jeden Tag um fünf Uhr morgens, sogar an den Wochenenden. Alle drei Buben besuchten zunächst die Burgdorfer Primarschule und anschliessend das dortige Gymnasium, an dem Franz häufig Theater spielte. 13In der Freizeit las er viel, spielte Klavier und war Mitglied der Hörspielgruppe Bern. Mit Tennis, Skifahren und Schwimmen kam auch der Sport nicht zu kurz. Felix und Franz waren ausserdem bei den Pfadfindern.

Gegen aussen schien eine gewisse Fassade gewahrt, nämlich die der klassischen gebildeten Mittelstandsfamilie. Zu dieser zählte im Falle der Familie Schnyder ein stattliches Haus, ein angesehener Vater, eine treusorgende Ehefrau und Mutter sowie die drei gesunden, tüchtigen Söhne. Doch bei näherer Betrachtung entdeckt man Risse – keine grossen, aber vielleicht entscheidende, die gewiss auf Franz’ Persönlichkeitsentwicklung Einfluss hatten. Sein Innenleben heutzutage zu erfassen oder bloss zu skizzieren, mehr als ein Jahrhundert nach seiner Geburt und 26 Jahre nach seinem Tod, ist ein schwieriges Unterfangen, weil die wichtigsten Verwandten und etliche Weggefährten bereits verstorben sind. Ausserdem besass er nur wenige gute Freunde und längere, dauerhafte Beziehungen. Der Umstand, dass er über sein Privatleben öffentlich kaum und nur ungern sprach, schwächt die Quellenlage, sagt aber wiederum etwas über seine verschlossene Persönlichkeit aus. Anhand von Aussagen von Zeitzeugen, autobiografischen Dokumenten und Briefen lässt sich allerdings ein relativ umfassendes Bild seines Charakters erkennen.

In seiner im Jahr 1990 im Alter von 80 Jahren verfassten, unveröffentlichten – und vermutlich auch nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmten – Autobiografie mit dem Titel «Gläubet Ihr nicht, so bleibt Ihr nicht» gewährt Franz Schnyder immerhin mal kürzere, mal längere Einblicke in verschiedene Lebensphasen und Gemütslagen. Sie ist eine Mischung aus biografischen Anekdoten, Bibelzitaten, Briefen und kommentierten Pressetexten und liest sich wie eine schonungslose Abrechnung mit der Schweizer Filmpolitik, dem Schweizer Filmschaffen sowie der Presse. Beim Lesen dieses Textes ist aber Vorsicht geboten. Zwar mag es sich hier auf den ersten Blick um eine wertvolle Originalschrift handeln, die wichtige Informationen sowie intime und private Einsichten enthält. Die Art und Weise, wie das Schriftstück – formal und inhaltlich – verfasst wurde, lässt aber den Eindruck entstehen, dass der Geisteszustand des Autors damals bereits instabil war. Stellenweise ähnelt das Dokument einem Gedicht. Die Seiten sind dort nur zur Hälfte gefüllt, scheinbar willkürlich sind manche Sätze in grösserer Schrift getippt als andere.

Ende 1920er-Jahre: Felix und Franz Schnyder im Freibad Burgdorf. Das Schwimmen gehörte zu ihren Leidenschaften, die Zwillingsbrüder spielten aber auch Tennis und fuhren Ski.

Da sind etliche sehr kurze, versatzstückartige Textstellen und oftmals drei Punkte zwischen einzelnen Wörtern gesetzt. Inhaltlich hält sich Schnyder in seinen Erzählungen nur selten an die Chronologie der Ereignisse; gerne springt er vom Dritten Reich zur Französischen Revolution oder von den 1980er-Jahren zurück zur Entstehungszeit von «Gilberte de Courgenay» ins Jahr 1940. Die wiedergegebenen Ereignisse und Szenen sind von extrem unterschiedlicher Länge und ergeben für die Leserin, den Leser zeitweilig auch keinerlei Sinn, da sie Anspielungen enthalten, die nur bestimmte Personen verstehen können, beispielsweise Journalisten oder Politiker. Manche Texte wirken wie im Rausch geschriebene innere Monologe, die durchaus unterhaltsam zu lesen sind und im Folgenden auch an geeigneten Stellen zitiert werden.

Die Brüder Felix und Konrad

Das Verhältnis der Zwillinge Felix und Franz war bis ins hohe Alter positiv und fürsorglich. Kurz vor beider Tod soll es zwar einen heftigen Streit gegeben haben, 14doch im Grossen und Ganzen hegten sie ein starkes gegenseitiges Interesse am Berufs- und Privatleben des anderen. Für regelmässige Treffen scheute Franz keine Transatlantikreisen, so etwa mehrmals in die USA, wo Felix lange im diplomatischen Dienst tätig war. Letzterer tat sein Möglichstes, um an den Filmpremieren des Bruders teilzunehmen.

In der autobiografischen Schrift existiert eine bemerkenswerte Passage mit der Überschrift «Felix»:

«So ein heimeliges Schlafzimmer … Blumen, Blumen, Blumen. Und es krähte, spektakelte … Oh, das süsse Kindlein … Da war grosses Staunen! Der Herr Doktor Mosimann und meine gute Mutter, die beiden täschelten, küssten das Knäblein … Und der hilfreiche Arzt bettete es in eine reizende Wiege … richtig gerührt. ‹Felix› so soll’s getauft werden! Jubelte glücklich meine Mutter … ‹Felix› Da guckte der Herr Mosimann auf seine Uhr. ‹Hab’s eilig … ein anderes Mutti …› ‹Heee!› schimpfte ich. ‹Will doch auch ans Licht …› Da fuhren Mutti und Doktor zusammen, nicht eben erfreut … ja, eher enttäuscht … Doch das ging mich gar nichts an … Und so kam ich auf die Welt … ‹15 Minuten und 38 Sekunden nach dem lieben Felix!› So hat’s der Mosimann gestoppt. ‹Und diese runden 15 Minuten begleiteten mich mein Leben lang.›» 15

Offenbar litt Franz zeitlebens unter dem Vergleich mit seinem Bruder Felix, oder zumindest phasenweise, etwa während der Schulzeit ab 1916. Franz war ein fleissiger, guter Schüler. Aufgrund der besseren, gar exzellenten Noten seines Bruders stand er aber meistens in dessen Schatten. Eine Mitschülerin empfand Felix bereits damals als «Gentleman britischen Zuschnitts» und eine «Respektsperson». 16In Franzens Zeugnissen sind fachliche Schwächen nicht zu übersehen: in der Primarschule im Fach Schreiben und am Gymnasium in Französisch und Italienisch. Im Turnen und Freihandzeichnen gelang ihm jedoch meistens die Bestnote. Sein Betragen war stets «ziemlich gut» bis «gut». Im Schülertheater spielte er bereits die Hauptrolle. In seiner «Autobiographie II. Teil» – einer losen, selbst getippten Blattsammlung, die er zwischen 1992 und 1993 in der Psychiatrie verfasste – erinnert er sich: «Dann in der Tertia unseres Gymnasiums führten wir Goethes ‹Iphigenie› auf. Ich durfte den Orestes mimen. Und das bestimmte meine Berufswahl. Schauspieler …» 17Seine nicht an die von Felix heranreichenden schulischen Leistungen aber wurden schliesslich zu solch einer Belastung, dass man das Brüderpaar separierte und in unterschiedliche Klassen einteilte.

Detailgenau schildert Franz Schnyder in der «Autobiographie» ausserdem einen Vorfall, der sich während der letzten Jahre im Gymnasium ereignet haben soll und dessen Nacherzählung, falls sie der Wahrheit entspricht, Schnyders selbstbewusstes Verhalten gegenüber Obrigkeiten verdeutlicht: «In der Sekunda wurde ich – über Nacht – zum Rebell. Ein Deutschlehrer – Leo Wolf, aus Germanien – meinte: ‹Schreibt einen Aufsatz über Das Berner Bauernhaus.› Ich lieferte ganze drei Sätze ab: ‹Es hat mir geträumt … Sie, Herr Wolf, wollen näheres über das Berner Bauernhaus erfahren? Gucken Sie selber bei einer Bauernfamilie nach …› Totenbleich, fassungslos erschien der überraschte Wolf: ‹Schnyder! Sie sind verrückt!› ‹Das …›, so meinte ich gelassen, ‹ist nicht von Gewicht. Sie wiederum, verehrter Herr Wolf, sollten sich beschränken, mir nach Gusto eine Note zu geben …› Am Nachmittag erschien dann der Rektor – Lutherbacher – bei meinem Vater.»

Читать дальше