Tatsächlich war Falckenbergs Kritik aber nicht auf Rückmeldungen seitens der Darsteller zurückzuführen gewesen. Im Gegenteil: Hedwig Wangel, eine ältere Darstellerin, schrieb an Falckenberg, dass sich die Schauspieler keineswegs durch Schnyders Art benachteiligt gefühlt hätten. Vielmehr sei es grossartig gewesen, was er aus ihnen habe herausholen können und welchen lebendigen Zug er in das Stück gebracht habe. Umso mehr seien sie erstaunt, dass er nun von ihm, Falckenberg, eine Rüge erhielt. «Es wäre echt schade – wenn Herr Schnyder nicht bei uns bliebe – und wahrscheinlich lag es auch gar nicht in Ihrer Absicht – ihn so tief zu deprimieren, wie er es empfindet. Seine Inszenierung dieser Bücher wird es Ihnen ja zeigen, mit welcher Authentizität er mit uns gearbeitet hat & was wir Alle durch ihn gelernt haben. Herr Falckenberg – er ist 29 Jahre alt – also – so gesetzt – so abgeklärt – kann er ja noch gar nicht sein! Er glüht eben – das ist prachtvoll zu sehen!!»

Falckenberg rechtfertigte sich am 23. Mai mit jeweils einem Schreiben an Schnyder und Wangel. Er liess Schnyder wissen, dass sich ein Mitglied sehr für sein Verbleiben an den Kammerspielen eingesetzt habe. Gleichzeitig betonte er, dass es ein Irrtum oder eine falsche Behauptung sei, dass sich ein Mitglied im Namen des Ensembles beschwert habe. Dementsprechend lehnte Falckenberg eine Aussprache mit dem Ensemble ab. «Es handelt sich für mich nicht darum, ob Sie von den Schauspielern, mit denen Sie augenblicklich arbeiten, anerkannt oder abgelehnt werden, sondern es handelt sich [n]ur einzig darum, ob ich als verantwortlicher Leiter dieses Theaters glaube, in Ihnen die Persönlichkeit gefunden zu haben, mit der ich […] reibungslos arbeiten kann», schrieb Falckenberg an Schnyder. Hinter seinem Vorgehen stand offensichtlich Kalkül, denn gegenüber Wangel gab er zu, dass er Schnyder engagiert habe, obwohl ihm klar gewesen sei, dass dieser nicht der Typ war, mit dem eine reibungslose und gleichwohl fruchtbare gemeinsame Arbeit gewährleistet sein würde. «Ich tat es lediglich, weil ich aus verschiedenen Aussprachen mit ihm und auch an der intensiven Art seiner Arbeit eine Kraft zu erkennen glaubte, die für unser Theater wertvoll werden könnte. […] Nun haben sich inzwischen Schwierigkeiten ergeben, die ich aus den oben angedeuteten Gründen leider voraussah», gestand Falckenberg. «Dass Herr Schnyder eine Reihe von Taktlosigkeiten begangen hat, die mich verletzten, ist daneben kaum erwähnenswert. […] Weniger erfreulich ist schon, dass er während der Probenarbeit private Antipathien […] wirksam werden liess. Ich halte das für einen der schwersten Fehler eines echten Regisseurs.» Doch Wangel vermutete, woher diese Ansicht kam, und wollte Falckenberg in einem mehrseitigen Brief über ein mögliches Missverständnis aufklären. Schnyder habe es doch gar nicht nötig gehabt, schlecht über Falckenberg zu reden, denn er habe ja gerade wegen seiner Bewunderung für ihn am Theater arbeiten wollen. Er sei wirtschaftlich nicht auf den Platz angewiesen, da er noch in Berlin engagiert sei. «So kann ich nur hoffen, dass es alles zu einem happy end – kommt, denn selbst Nietzsche sagte es: ‹Soll ein Band nicht reissen – muss man erst drauf beissen!›», scherzte Wangel.

Schnyder war erstaunt, dass es sich bei den Äusserungen Falckenbergs bloss um Vermutungen handelte. Dennoch lenkte er wieder ein: «Da es für mich als Regisseur von ausschlaggebender Bedeutung ist, kameradschaftlich mit dem Ensemble zusammenzuarbeiten und da ich nunmehr auch aus Ihrem eigenen Schreiben, das Sie an [ein] mir unbekanntes Mitglied richteten, ersehe, dass sich sogar Mitglieder des Ensembles für mich einsetzen, sehe ich wieder jede Möglichkeit für eine wertvolle Arbeit für mich gegeben.» Eine Weiterarbeit war für ihn aber nur möglich unter folgenden Bedingungen: «[E]ine eindeutige Erklärung mir gegenüber, ob Sie die in dem Schreiben vom 23.5.39 an ein unbekanntes Mitglied des Ensembles gerichteten beleidigenden Vorwürfe, insbesonders den der Taktlosigkeit, den ich hätte während der Probenarbeit private Antipathien wirksam werden lassen usw. aufrechterhalten oder zurücknehmen. Die gleiche Erklärung bitte ich bezüglich der von Ihnen Herrn Direktor Waldeck gegenüber geäusserten Bemerkung, ich hätte Frau Hanna Mertens auf der Probe mit unanständigen und beleidigenden Äusserungen bedacht.» Zum ersten Mal schrieb er nun in einem Brief die obligatorische Grussformel «Heil Hitler».

Weitere Korrespondenz in dieser Angelegenheit ist im Münchner Stadtarchiv keine mehr vorhanden. Offenbar hatten die beiden eine Aussprache, und Schnyder brachte «Im sechsten Stock» des Westschweizers Alfred Gehri zu grossem Erfolg. Hedwig Wangel erhielt Szenenapplaus. «Der unerschöpfliche Beifall dürfte auch mit zuerst dem so bewährten Gastregisseur Franz Schnyder gegolten haben, der die leisen wie die lauten Töne einzusetzen wusste und der sich mit der Schar des 6. Stockes zum Beschluss sehr oft noch zeigen musste», rühmte die Münchner Zeitung am 5. Juni 1939.

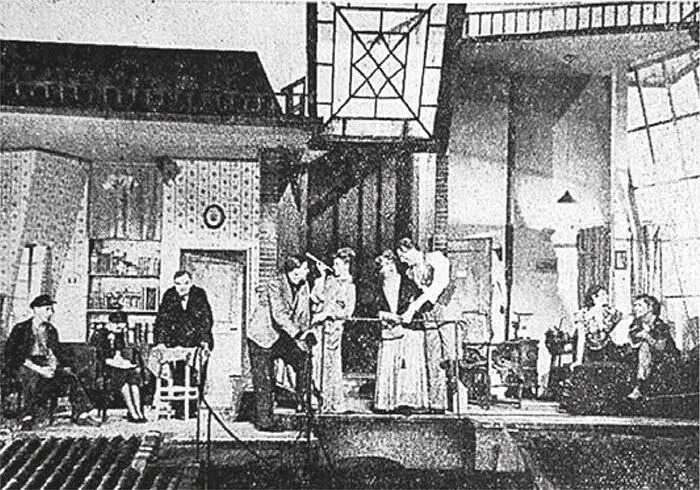

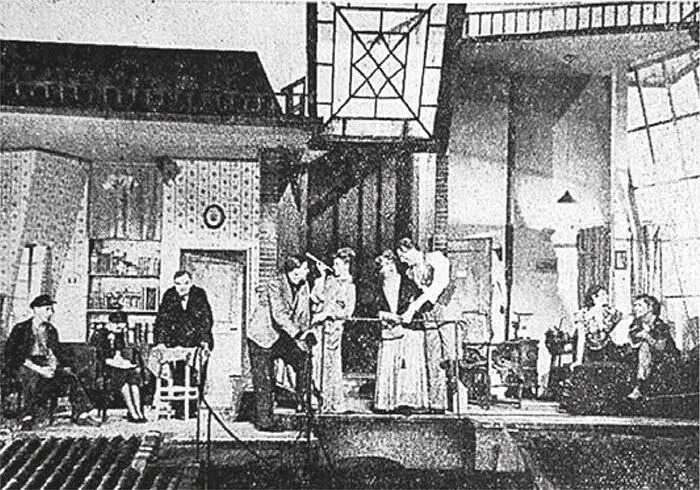

Franz Schnyders Inszenierung von «Im sechsten Stock» (1939) an den Münchner Kammerspielen überzeugte mit einem für die damalige Zeit ungewöhnlichen Bühnenbild.

Gemeinsam mit dem Bühnenbildner Eduard Sturm hatte sich Schnyder auch hier eine besondere Bühnengestaltung ausgedacht. «Betritt man den Zuschauerraum, den kein Vorhang wie sonst und gewohnt von der Bühne trennt, so sind wir gleichsam Mitbewohner des sechsten Stockwerkes», beschrieb die Volkszeitung vom 7./8. Juni das Theatererlebnis. Das ungewöhnliche Bühnenbild zeigte die Wohnräume im obersten Stock, von denen eine Wendeltreppe, vorbei an Dachschindeln, zu den unteren Stockwerken hinabführte.

In einem Interview sagte Schnyder: «Wie ein Märchen denke ich es mir, oder wie ein Träumen. Man kommt herein, setzt sich nieder und schaut in diese offen daliegende Welt des sechsten Stocks, schaut ins bunte Spiel des liebe- und ränkereichen Lebens dort, schwingt mit im Gefühl warmer Menschlichkeit, die alles Schicksal hier oben bindet.» Die Hauptrolle würde der sechste Stock selbst spielen, alles andere seien gleichwertige Rollen. «Jeder Schauspieler möchte, wenn er sich wünscht, lebensvolles und echtes Theater zu spielen, einmal eine solche Rolle verkörpern, wie sie hier im sechsten Stock von den zehn Menschen […] vorgelebt wird. Und das ist der Reiz des Stückes, wir spielen eigentlich einmal auch für uns selbst, wir spielen uns aus, denn dazu gibt das Stück beglückende Möglichkeiten; die Atmosphäre ist hier alles, sie verträgt kein erzwungenes Formen. […] Die Menschen des Stücks sind kleine Sterne am Himmel des sechsten Stockes irgendwo auf dem Montmartre – sous les toits de Paris.» Dass die Darstellerinnen und Darsteller Freude am Spiel hatten, fiel einem Kritiker auf: «Und weil das Spiel den Schauspielern so sichtlich gefällt, gefällt es den Zuschauern noch viel besser.»

Auch Franz Schnyders Vater Max und Bruder Felix, die ihn zur Premiere in München besuchten, gefiel das Stück. Die beiden waren sehr stolz auf ihn, wie sie Mutter Louise berichteten, und alle drei bedauerten, dass sie nicht dabei sein konnte. Sie befand sich zu dieser Zeit mit einer Depression in der Klinik im bernischen Kehrsatz. Mitte Mai schrieb Louise an Conrad: «Ihr kommt nach Hause, es ist keine Mutter da. Zum Vater schaut auch niemand mehr. Kann man sich da etwas traurigeres denken als unsere Haushaltung? Vor einem Jahr war noch alles gut und jetzt sind wir alle so bitter bös daran.» Felix, Conrad, Max und auch Franz versuchten, sie mit Briefen aufzuheitern. Selbst die gute Frau Grünbaum, Franz’ Vermieterin in Berlin, schrieb ihr ein paar nette Zeilen.

Читать дальше