Die vier Brüder Albert, Josef, Alcide und Bendicht wurden früh verdingt. «Es war kein Platz im Haus. Wir hatten ein ganzes Haus, aber es hatte einfach keinen Platz für alle.» Nach Alcide starben 1917 auch Josef und Bendicht. Sie starben an Tuberkulose. Wie später fünf weitere Geschwister und wie die Mutter, Sophie Bärfuss.

Spricht Claire von ihren «Geschwistern», dann meint sie diejenigen, die sie gekannt hat und mit denen sie zeitweise aufgewachsen ist. Nebst Albert und Sophie sind das auch: Anni, 1907. Lina, 1908. Dora, 1910. Paula, 1912. Fanny, 1916. Und Josef, 1917. Doch noch ein Josef; ein Sepp, ein Seppli. Die Mutter, sagt Claire, habe immer einen Seppli gewollt. Vielleicht, weil ihr Vater Josef geheissen hat. Drei ihrer vierzehn Kinder musste Sophie Bärfuss Josef taufen, bis ihr ein Seppli blieb.

Zwingen – zuerst erzählt Claire immer vom Wald: «Wir sind im Wald aufgewachsen. Wir kannten jedes Pflänzchen, jeden Baum. Wir waren immer im Wald, mittags gingen wir nach Hause zum Essen und dann wieder in den Wald.» Klara, die Älteste der drei jüngsten Bärfuss-Kinder, passt auf die beiden Kleinsten, Fanny und Sepp, auf. Nimmt sie zum Spielen mit, bringt sie abends wieder nach Hause. Später wird Claire sich an den Wald in Zwingen erinnern: «Was ich am meisten vermisste in England, war der Wald. Besonders im Frühling, wenn die Amseln zu singen begannen. Das hat mich richtig mitgenommen.»

Familie Bärfuss wohnt an der Strasse nach Laufen. «Ab und zu kam ein Velo, aber die meisten Leute waren zu Fuss unterwegs.» Am Waldrand steht die Gartenwirtschaft «Waldeck». Wenn es regnet, spielen die Kinder auf der Kegelbahn des Restaurants. Sehen Puppen in den abgegriffenen Kegeln. Augen, Münder, Nasen in den glatten Köpfen, Arme und Beine in den starren Holzkörpern.

Es gibt nur eine einzige richtige Puppe in Klaras Kindheit. Die Puppe ist aus Porzellan. Fanny hat sie von der Taufpatin geschenkt bekommen. Sepp will die Puppe auch haben. Er klammert sich an den Porzellanarm, zieht. Fanny zieht auch. Sepp lässt nicht los. Klara hört Porzellan splittern. Fanny starrt auf den Arm in ihrer Hand.

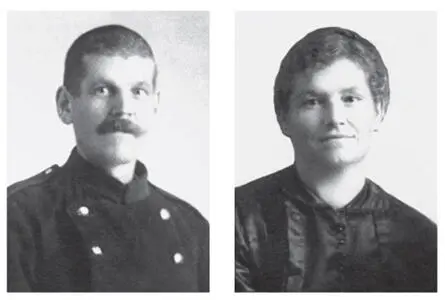

Noch ein Unterschlupf – hier riecht es nach Leder. Männerhände hantieren mit einer grossen Schere, passen Sohlen an, fädeln Garn in eine dicke Nadel. Eine Ecke der Werkstatt ist für die Kleinsten abgetrennt, «wie ein Laufgitter». Albert Bärfuss schustert Stiefel für das Schweizer Militär. Ein Paar nach dem andern. Wenn er genug Stiefel gemacht hat, kommen Offiziere aus Bern und holen die Schuhe ab. So ernährt er seine Familie. Früher war Albert Bärfuss Fabrikarbeiter – daran erinnert Claire sich jedoch nicht.

Am Sonntag stellt der Vater Tische und Bänke aus der Werkstatt vor das Haus, holt sein Schwyzerörgeli, spielt. Spaziergänger bleiben stehen. Von fern hört man die Gäste der Waldeck mitsingen.

Manchmal singt auch die Mutter. In der Laube oder in der Stube. Klara und Fanny sitzen auf ihrem Schoss, Sepp steht auf der Leiste zwischen den Stuhlbeinen. Claire erinnert sich an die Worte: «Sing mir das Lied…» Und an den Refrain: «Lang, lang ist’s her.» Erinnert sich, wie Sepp angestrengt zuhört, wartet, bis der Refrain kommt, mitsingt:

Lang… her

Lang…

Lang… her

Immer wieder diesen Refrain; nur diesen Refrain.

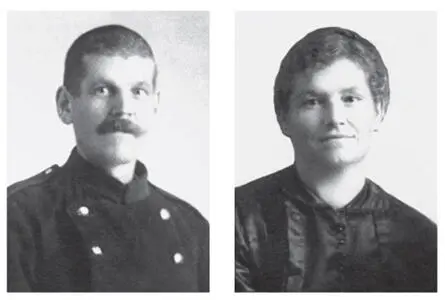

Wenn Claire «zu Hause» sagt, dann meint sie Zwingen. Meint die Geborgenheit, die sie, trotz Armut, erlebt hat, meint die Mutter. Meint die wenigen Erinnerungen an den Vater. Im Ersten Weltkrieg muss Albert Bärfuss in die Armee. Er ist Wachtmeister. Mit dem Vater verschwinden auch die Tauben aus dem Schlag in Zwingen. Brieftauben – sie werden ebenfalls in der Armee gebraucht. «Im Ersten Krieg nahmen sie alles, was ein bisschen fliegen konnte.» Der Vater hatte sich um den Taubenschlag gekümmert, hatte die Tiere fliegen lassen. Einmal war eine der Tauben nicht mehr zurückgekehrt. Seine Lieblingstaube. Sie kam nie wieder. «Was mit dem Vogel wohl passiert ist?»

Manchmal kommt Albert Bärfuss für ein paar Tage nach Hause. Viele Erinnerungen an ihn gehen auf diese Kurzurlaube zurück. Als der Vater 1918 aus dem Dienst entlassen wird, ist der Krieg noch nicht zu Ende. Albert Bärfuss ist geschwächt, und er ist krank. Auch andere Soldaten aus Zwingen und den umliegenden Gemeinden werden vorzeitig nach Hause geschickt. Sie leben nicht mehr lange. Sie sterben an der Spanischen Grippe. Die Pandemie hat in den Jahren 1918/19 weltweit ungefähr fünfzig Millionen Menschenleben gefordert. Albert Bärfuss stirbt am 30. Januar 1919. Klara ist im November fünf Jahre alt geworden, Sepp ist erst anderthalb. Er wird im Zweiten Weltkrieg in der gleichen Funktion Dienst leisten wie sein Vater im Ersten: «Sepp war auch Wachtmeister.»

Geblieben ist auch die Erinnerung an eine Fotografie. An ein Bild von Albert und Albert, von Vater und Sohn in Uniform: «Auf diesem Foto hat der Vater noch die alte Uniform und der Bruder schon die neue. Früher hatten sie ja fast die gleiche Uniform wie die Polizisten, die gleiche Farbe. Erst später bekamen sie das Grüne, das Albert trug. Auch diese komischen Pompons vorne hatte der Bruder dann nicht mehr.»

Nach Albert Bärfuss’ Tod zieht Albert, der Sohn, mit seiner Frau Martha und den beiden Kindern in das Haus in Zwingen ein. Martha bringt ihre Eltern mit. Der Estrich wird umgebaut, Alberts Schwiegereltern werden zuoberst im Haus einquartiert. Im Parterre, wo der Vater die Stiefel anfertigte, richtet der Sohn nun eine Mechanikerwerkstatt ein. Sophie Bärfuss muss mit den Kindern in die Kellerräume umziehen. Claire zögert, tönt dann doch an: dass es kaum genug Platz gab dort unten und wenig Licht, dass die Mutter nicht in den Keller ziehen wollte und sich doch kaum gewehrt hat. Sich nicht wehren konnte.

Es gibt Sätze, die fallen immer wieder. «Es gab einfach nicht genug Platz für alle» ist so ein Satz.

Auch Klara muss einmal von zu Hause weg. Nach Montreux, zu Albert Bärfuss’ Schwester. Die Tante betreibt am Genfersee ein Hotel. Klara ist nicht gern dort, hat Heimweh: «Ich vermisste die zwei Kleinen, Fanny und Sepp. Ich wollte einfach nach Hause. Sie gaben mir Schokolade, damit ich bleibe. Ich dachte, ich müsse die Schokolade sparen und teilen mit den Geschwistern – wir hatten das zu Hause ja nicht. Ich legte sie unter das Kopfkissen. In der Nacht schmolz sie, und alles war dreckig. Ich hatte Angst, dass sie mit mir schimpfen würden. Nach ein paar Monaten konnte ich nach Hause, und sie nahmen dann das Päuli.» Paula, statt Klara.

Enge Wohnverhältnisse gelten um die Jahrhundertwende als wichtige Ursache für die Ausbreitung der Tuberkulose in ärmeren Bevölkerungsschichten. Die Bakterien werden vor allem durch Tröpfcheninfektion übertragen. Wo viele Menschen auf wenig Raum zusammenleben, ist das Ansteckungsrisiko gross. Auch mangelhafte Ernährung ist ein Risikofaktor. Hunger hat Claire in Zwingen zwar nicht erlebt: «Wir hatten zu essen auf dem Tisch, und wir hatten immer genug.» Aber das Essen ist unausgewogen: «Im Sommer hatten wir frisches Gemüse aus dem Garten, im Winter Gemüse aus den Einmachgläsern im Keller. Dazu ein paar Kartoffeln, die gab es ja immer. Fleisch kaum, hie und da vielleicht ein bisschen Rindfleisch zum Sieden. Der Nachbar hatte Obstbäume im Garten, Zwetschgen und Äpfel. Was auf unserer Seite auf den Boden fiel, durften wir zusammenlesen.» Auf den abgeernteten Getreidefeldern sammeln die Kinder liegen gebliebene Ähren. Sie bringen die Ähren in die Mühle. Aus dem Mehl backt die Mutter Brot. Bis sie keine Kraft mehr hat zum Teigkneten. Weil die Tuberkulose sie zu sehr schwächt.

Albert Bärfuss hatte Hühner und zwei Schweine gehalten. Nach seinem Tod kommen die Tiere weg. Nun gibt es auch keine Eier mehr, keine Hühnereier und keine Taubeneier. Die wirtschaftliche Situation der Familie wird noch schwieriger, das Einkommen des Vaters fehlt. Sophie Bärfuss erhält keine staatliche Unterstützung. Manchmal hilft sie im Bahnhofbuffet Zwingen aus – bei Banketten oder andern grossen Anlässen, die zusätzliches Personal erfordern. Als man ihr anzusehen beginnt, dass sie krank ist, verliert sie auch diesen Verdienst.

Читать дальше