Thomas Philipp - Bildungsethik (E-Book)

Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Philipp - Bildungsethik (E-Book)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Bildungsethik (E-Book)

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Bildungsethik (E-Book): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bildungsethik (E-Book)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Wie soll ein junger Mensch sein? Verantwortungsvoll, einfühlsam, neugierig, kreativ, begeisterungsfähig und politisch gebildet? Nein. Heute zählt nur, was man messen kann. Fit für den Arbeitsmarkt reicht. Diese Entscheidung bedeutet, sich der Knechtschaft des dumpfen Funktionierens zu überlassen. Nur Selbstreflexion bietet einen Ausweg. Ein politischer Entwurf mit philosophischen Mitteln.

Bildungsethik (E-Book) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bildungsethik (E-Book)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Bieris Ehrlichkeit beeindruckt. In seiner Sprache klingt therapeutische Erfahrung mit; sie ist nicht nur durchdacht, sondern auch empfunden. Die Auseinandersetzung mit den Gefühlen macht Bieris Sprache kraftvoll und farbig. Abstrakte Begriffe vermeidet er und versucht so erfahrungsnah wie möglich zu sprechen, lieber von Selbstbestimmung statt von Freiheit. Dem Leser wird klar: Es geht um seine Erfahrung, nicht um ein abstraktes ideales Ich. «Es gibt zwei Arten von Philosophen, denen ich misstraue. Die einen sind Techniker, die sich die Genauigkeit der Mathematik zum Vorbild nehmen und glauben, die Klarheit liege in der Formel.» In den Händen der anderen werde Philosophie zur endlosen Auslegung heiliger Texte. Aber Einsicht müsse anders entstehen: «durch ein Nachdenken, dessen Klarheit, Genauigkeit und Tiefe in der Nähe zur Erfahrung bestünde, die ein jeder mit sich selbst macht, ohne sie recht zu bemerken und ohne sie zu verstehen.» 26

Bieri schlägt einen kämpferischen Ton an. Die «innere Lebensregie» müsse dem Leben abgerungen werden, sei «Kampf gegen die innere Monotonie, gegen Starrheit des Erlebens und Wollens. Die beste Chance, den Kampf zu gewinnen, liegt in der Selbsterkenntnis.» Trägt also die Selbsterkenntnis ihren Sinn nicht in sich selbst, ist nur Mittel zum Zweck, für die Selbstbehauptung des Ich? Bieris starkes Ich erhält sich selbst. Dass Beziehungen das Ich konstituieren, dass es nur so stark sein kann wie die Beziehungen, die es tragen, bleibt ausserhalb seines spätliberalen Horizonts. Auch in der inneren Erfahrung reflektiert Bieri das Verhältnis von Gestalten und Empfangen ungenau. «Sich selbst zu erkennen, ist auch eine Form, über sich selbst zu bestimmen.» Das stimmt, fordert aber das Geständnis, dass das starke Ich hier doch vor allem hört, passiv, empfangend, erst dann gestaltet. Bei Bieri kann es klingen, als sei die Freiheit Produkt menschlichen Herstellens. Eines seine Bücher heisst Das Handwerk der Freiheit . 27

Das gilt auch für sein Bekenntnis zum eigenen Ton. «Ich würde gern in einer Kultur leben, in der Selbstbestimmung ernst genommen würde. Zwar gelten Handeln aus Gründen und Freiheit der Entscheidung als hohe Güter. Doch kritischer Abstand zu sich selbst; das Ausbilden differenzierter Selbstbilder und der schwierige, nie abgeschlossene Prozess ihrer Fortschreibung und Revision; wachsende Selbsterkenntnis; die Aneignung des eigenen Denkens, Fühlens und Erinnerns; das wache Durchschauen und Abwehren von Manipulation, wie unauffällig auch immer; die Suche nach der eigenen Stimme: All das ist nicht so gegenwärtig und selbstverständlich, wie es sein sollte. Zu laut ist die Rhetorik von Erfolg und Misserfolg, von Sieg und Niederlage, von Wettbewerb und Ranglisten. Die Kultur, wie ich sie mir wünschte, wäre eine leisere Kultur, eine Kultur der Stille, in der die Dinge so eingerichtet wären, dass jedem geholfen würde, zu seiner eigenen Stimme zu finden. Nichts würde mehr zählen als das; alles andere müsste warten.» 28

«Manchmal wollen wir uns von einer Gegenwart einfach überwältigen lassen – ohne Kontrolle und ohne Worte. Doch als befreiend können wir das nur erleben, weil es im Hintergrund das erzählerische Netzwerk eines Selbstbilds gibt, das der Gegenwart Bedeutung und Gewicht gibt. Unverstandene Gegenwart wird als bedrohlich und entfremdend empfunden. Gegenwart, die etwas mit uns selbst zu tun hat, ist verstandene, artikulierbare Gegenwart.» 29Also neben dem aktiven Hervorbringen wohl ein Hören, wenn auch etwas im Nebel. Aber sicher kein Loslassen, das die Selbstkontrolle gefährden würde. Das Gespräch mit Eckhart kommt darauf zurück.

Mathematische Halbbildung. Zahlreiche Mathematikdidaktiker kritisieren, PISA ziele nicht auf Kritikfähigkeit, sondern auf kritikloses Glauben: alles sei mathematisch modellierbar; mathematische Techniken brächten immer ein richtiges Resultat; Zahlen zeigten, wie die Welt sei . Wolfram Meyerhöfer zeigt breit und im Detail, wie PISA-Aufgaben regelmässig statt Durchdenken des Problems forderten: «Finde heraus, was die Tester hören wollen. Orientiere dich am Mittelmaß», sonst koste es Zeit und Punkte. «Nur was testbar ist, tauschbar in Punkt(e), zählt». Mechanische Stoffaneignung ohne authentische Auseinandersetzung: Adornos Halbbildung. 30

Diese Aufgaben sollten Lehrerin und Schüler «klar machen, dass Bildungsstandards keinen Widerspruch dulden.» Anders als Klassenarbeiten sind Tests in Aufbau und Bewertung von Schülerin und Lehrperson nicht kritisierbar: «Herrschaftsinstrument(e), und da das Testen das einzig Neue an den Bildungsstandards ist, sind (sie) offenbar aus Herrschaftsinteresse motiviert». Standardisierte Messkonstrukte löschten Individualität, Unabgeschlossenheit, Prozesshaftigkeit, Emotionalität, Autonomie und Authentizität aus dem Bildungsbegriff: eine «Unmündigkeitslogik». Untragbar, «strebte man Ich-Stärke und nicht Demut bei den Lernenden an». 31Kritischer Nachvollzug von Daten sei unmöglich, weil die statistischen Methoden nicht im Detail veröffentlicht, sondern frech als state of the art behauptet würden, um Kritik peinlich wirken zu lassen. Die empirische Bildungsforschung überzeuge nicht durch Erkenntnisse, sondern die Macht ihrer Auftraggeber, die «empirisch fundiertes Steuerungswissen» von ihr erwarteten –, als gäbe es isoliertes Steuerungswissen, ohne sich auf Verhältnisse einzulassen! PISA sei keine Wissenschaft, sondern eine Auftragsarbeit, um Macht auszuüben. 32

Das Gegenteil mathematischer Bildung –, die Chancen und Grenzen des mathematischen Blicks im Verhältnis zu anderen Blickweisen zu bewerten wisse! Zahlen seien keine Argumente, sondern erst die Reflexion, die den Umgang mit ihnen als sinnvoll zeige. Standards erklärten «nur noch das Testbare zu Bildung, während mathematische Bildung heisst zu erkennen, dass nichts Testbares Bildung erfassen kann.» Mathematik lebe von der Faszination ihrer ganz eigenen Welt, nicht von ihrer Anwendung. Ohne Verstehen, so Thomas Jahnke , komme «auch empirische Forschung nicht aus, da Daten von sich aus nicht reden». Sonst ergebe sich nur Banales und Fragwürdiges. PISA, mathematisch voll «versteckter Ungereimtheiten, unsauberer Argumentationen, gewagter Interpretationen und offensichtlicher Missbräuche» verkörpere «dreisten Positivismus, der fröhlich seine Begriffe in die Welt setzt». Welche die Deutschen dann für wahr hielten. 33

Gerade aus dem Fach, auf das es sich am stärksten zu stützen behauptet, erfährt PISA scharfe und schlüssige Kritik. Doch bewegt diese nichts. Das Konsortium nehme Kritik sofort persönlich, als kränkend und vernichtend, nicht als wissenschaftliche Solidarität. Wenn es überhaupt auf Kritik antworte, dann schroff zurückweisend, stets den Empirismus als unhinterfragbar voraussetzend. Es suche «nicht den Dialog; Kritik wird auch nach zehn Jahren weder aufgenommen noch zitiert im Gegensatz zur seriellen Zitation eigener Schriften. Hier wird ein Auftrag von ans Anonyme grenzenden Autorenkollektiven abgearbeitet.» 34

Kritische Analyse und Recherche. Eine umfassende Kritik der Reformen vertritt Jochen Krautz , Kunstpädagoge und Latinist. Der Mensch komme unfertig zur Welt und sei auf sichere Beziehungen angewiesen. Nur in ihnen ereigne sich Bildung. Zentral sei dabei die Fähigkeit zu geteilter Aufmerksamkeit. Nur Menschen könnten die Aufmerksamkeit gemeinsam auf ein Drittes richten und sich dabei der Gegenseitigkeit bewusst sein. Dem trage das pädagogische Dreieck Rechnung: Schüler und Lehrerin blickten gemeinsam auf den Stoff; die Schüler nicht vereinzelt, sondern als Gruppe. Bildung gebe es nur als Selbstbildung. «Man kann nicht gebildet werden.» Die Lehrerin führe, indem sie Forderungen stelle und helfe, sie zu bewältigen. Drittens der Stoff, gegliedert in Schulfächer, die Weltzugänge repräsentierten. Die Orientierung an Kompetenzen zersetze dieses Dreieck: absichtlich, strategisch geplant. Der Stoff werde vom inneren Ziel des Lernens auf ein Mittel verkürzt, Kompetenzen zu entwickeln: Er werde gleichgültig. Die Neugier finde kein Gegenüber, so dass äusserlich motiviert werden müsse. Bei den Schülern könne «keine geordnete und geklärte Vorstellung von den Sachgebieten entstehen. Fachliches Wissen und Können wird verhindert.» 35Das Lernen verliere innere Richtung und Zusammenhang. Es werde sinnlos. Es entstehe nicht jene zusammenhängende Welt, derer die Entwicklung zur eigenständigen Person zwingend bedürfe. So entwurzle man Menschen.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

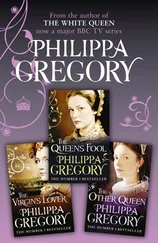

Похожие книги на «Bildungsethik (E-Book)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bildungsethik (E-Book)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Bildungsethik (E-Book)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.