Britta Schönberger hatte sich schon seit langer Zeit mit Geschichten, Gleichnissen oder Gedichten beschäftigt, die die spirituelle Welt ihrer Profession, der Theologie, zur Verfügung stellt. Es gibt dazu reichhaltige Quellen. Womit dieses Wissensgebiet sich intensiv beschäftigt, ist Inspiration. Was wieder auflebt, sind die rituellen, traditionellen christlichen Übungen, um Inspiration vorzubereiten. Auch die Kirche als jahrhundertealte weltweite Institution muss sich darum bemühen, inmitten der Tradition und ihren festen Formen Räume für die unverfügbare Inspiration offen zu halten.

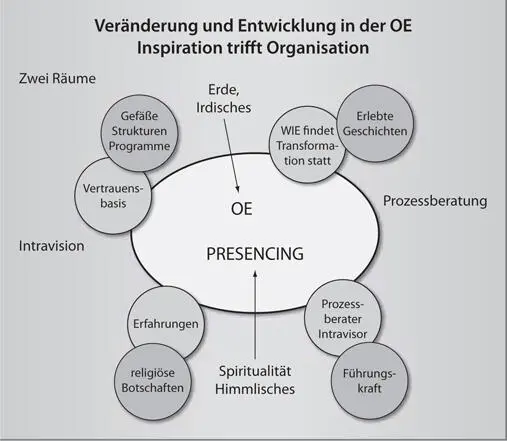

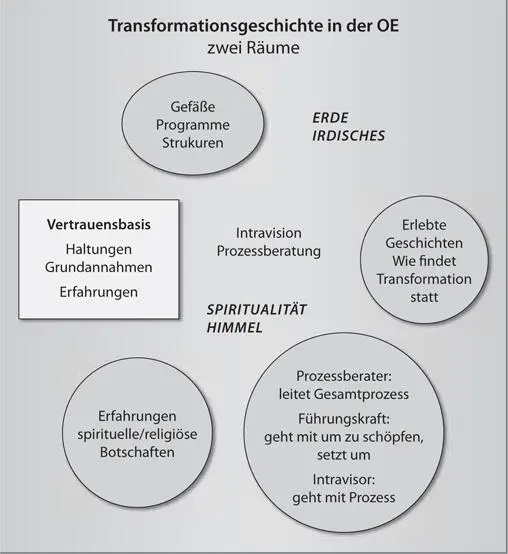

Als wir im Rahmen einer Seminarwoche »Transformation und Führung« die Transformationsgeschichte der Theorie U von Claus Otto Scharmer als Grundfolie aus der OE nutzten, wurde klar, dass die OE diesen methodischen Rahmen schon gelegt hatte.

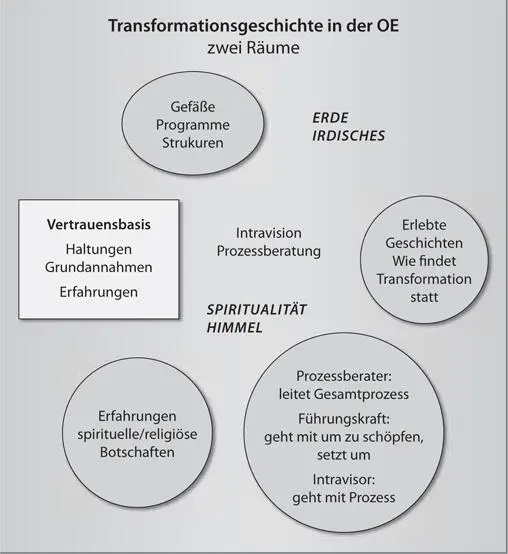

Der spirituelle Rahmen als mentales Modell von Veränderung bildet in seiner Erzählform diesen Prozess anschaulich ab. Es gibt gleichnisartige Transformationsgeschichten in vielfältiger Form. Beispiele dazu sind im Mittelteil kurz geschildert und paraphrasiert. So ist die Frage zu Theorie U und Transformation generell entstanden:

Wenn Presencing oder der Prozess der Umstülpung (sich und seine Seele auf den Kopf stellen) der anspruchvollste Schritt ist, begleitet durch Angst und Widerstand, braucht es dazu ermutigende Heldengeschichten. Können diese Heldengeschichten eine Vorlage sein, um erfolgreiches Presencing zu vollbringen?

Kann man Transformationsfähigkeit als Kernkompetenz einer Führungskraft lernen und üben?

Aus diesem Zusammenführen von OE und spirituellen Heldengeschichten ist die Erkenntnis entstanden, dass einzelne Geschichten auf Gefahren oder erfolgsversprechende Haltungen hinweisen.

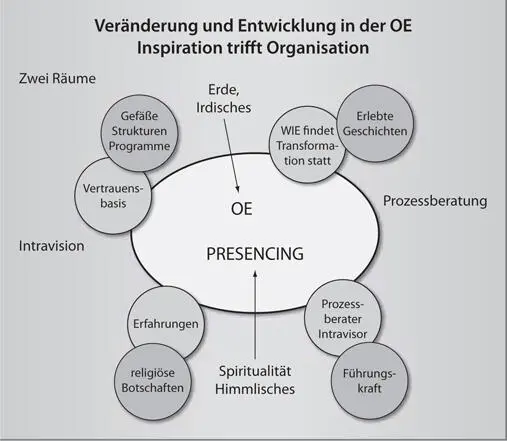

Wenn wir dies in einer Landkarte darstellen, treffen sich hier zwei Räume der Transformation, nämlich Organisation (OE) und Inspiration (erlebte Transformationsgeschichten und Spiritualität). Dies haben wir in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht.

Den Lesern und Kunden soll eine verlässliche und verständliche Grundinformation gegeben werden, wie sie Veränderungsprozesse im persönlichen oder im organisationalen Bereich angehen können.

Dies schließt auch an die Grundfrage unseres Kollegen Peter Senge vom M.I.T. an: Können Organisationen oder Systeme lernen oder sind es immer nur Führungskräfte oder Gruppen, die lernen, und Systeme sind eigentlich lernunfähig? Vielleicht ist es so, wie Ed Schein in einem Interview zur »lernenden Organisation« erzählt hat (siehe Profile 8, Fatzer 2008). »Es waren in den Projekten zur lernenden Organisation immer Menschen oder Gruppen, die lernten, nie die Systeme. Im Gegenteil: Bei Ford Corporation wurde der Teil, welcher als Projekt mit uns am M.I.T. zusammenarbeitete, vom System abgestoßen.«

BP oder das größte Umweltdesaster der USA: Transformation und Krise als Sintflut

Im Frühling 2010 erlebten wir mit der Explosion der Plattform »Deepwater Horizon« die größte Umweltkatastrophe der USA im Golf von Mexiko. BP oder British Petroleum betrieb eine von Tausenden von Ölbohrplattformen und -türmen, welche aus der Tiefe von 1.600 Metern Öl aus dem Meeresboden pumpen. Diese explodierte, und es kam die übliche Art des Umgangs mit Katastrophen in Gang.

Eine ganze Armada von Schiffen der BP wurde dorthin geschickt mit dem Auftrag, Kriseninterventionen anzuwenden. Jedermann in der Welt und speziell die betroffenen Bewohner der Anrainerstaaten gingen davon aus, dass BP wüsste, was zu tun sei. Am Anfang wurde primär mit Meldungen operiert, man habe alles im Griff. Wertvolle Tage verstrichen, und BP stellte einen Trichter her, der über das sprudelnde Bohrloch gestülpt werden sollte. Es zeigte sich allerdings, dass in dieser Tiefe die Mischung aus Wasser und Oel das Bohrloch verstopfte (wegen der niedrigen Temperatur). So musste man diesen Lösungsansatz aufgeben. In der Zwischenzeit wurde mit dem massiven Einsatz von Chemikalien versucht, das ausgetretene Öl aufzulösen. Wie man jetzt weiß, bildeten sich einige hundert Meter unter dem Meeresspiegel große Filme oder Vorhänge, die immer noch im Golf von Mexiko großflächig vorhanden sind. In der Zwischenzeit versuchten Forscher herauszufinden, ob dies einen Einfluss auf die Meerestiere haben könnte. Niemand kann es sagen.

Der CEO von BP, ein Techniker, versuchte in einer eher hilflosen Aktion, mit ersten Rettungskonstruktionen das Leck abzudichten. Allerdings traten dabei unvorhergesehene Nebeneffekte auf, z. B. dass die Mischung aus Öl und Wasser mit einer Eisschicht umgeben wurde. Im Sinne der Systemarchetypen (Meadows 2010, Senge 1990, Forrester 1961) deutet dies auf den Systemtyp »Fixes that fail« hin (Problemlösungen, die fehlschlagen). Wie öfter in der Expertenberatung geschehen, kreiert ein Lösungsvorschlag das nächste Problem.

Dann wurde vom amerikanischen Publikum gefordert, dass dieser Konzernchef mindestens durch seine Präsenz eine Art von Hoffnung verbreiten solle. Da dies nicht geschah, trat Präsident Obama auf und wies darauf hin, dass er als Politiker von den technischen Details eines Rettungsplanes nichts verstehen könne, dass er sich hier aber voll auf die technische Expertise der BP-Fachleute verlassen müsse. Als dieser Wunsch nicht in Erfüllung ging, begann Obama sich in sehr pragmatischer Art in die operativen Geschäfte von BP einzumischen. Zuerst einmal hob er hervor, dass es sich um ein britisches Unternehmen handele und dass man den Führungskräften doch gerne mal »einen Tritt in den Hintern« geben solle. Systemisch gesehen handelt es sich hier um das Systemverhalten »Shifting the burden«, das zum Ziel hat, Schuldige zu suchen.

Als dann der britische Premier sich einmischte und sich verbat, dass das wichtigste britische Unternehmen in den Dreck gezogen werde, wurde wieder nach gemeinsamen Lösungen gesucht. Zudem begannen die amerikanischen Aktionäre zu realisieren, dass sie ja über Aktien mit dem Schicksal von BP verbunden waren. Entsprechend würde ihre Altersvorsorge verloren gehen. So realisierte man gemeinsam, dass man im gleichen Boot sitzt (systemisch: »Tragedy of the Commons«), dass also dieses hektische Suchen nach Schuldigen nichts bringen würde.

Der Britische Konzernchef wurde in der Folge geopfert und durch einen amerikanischen ersetzt, der besser mit den betroffenen Amerikanern kommunizieren konnte. Das Problem wurde schließlich nach vielen Fehlversuchen und nach drei Monaten durch die vollständige Versiegelung des Bohrlochs gelöst, so dass kein Öl mehr austreten konnte. Vieles von den gigantischen Ölmengen im Wasser hatte sich »wundersam« aufgelöst und mit Wasser vermischt, so dass lediglich ein großer und langer Ölteppich unter der Oberfläche trieb. BP wurde gezwungen, einen riesigen Schadenfonds zu eröffnen und große Teile seiner wertvollen Ölfelder zu verkaufen. Obama erklärte dann die Katastrophe offiziell für beendet.

Die bleibenden Folgen der Ölauflösung mittels Chemie sind noch unbekannt, auch kennt man die Auswirkungen auf die Fische und die Pflanzenwelt nicht. Es besteht die Gefahr, dass aus der Krise »nichts gelernt« wurde und dass die nächste genauso unprofessionell angegangen wird.

Hierzu ein paar Zitate aus Ed Scheins Autobiographie (Right Time, Right Place, 2012, unveröff.)

»As Perrow pointed out a long time ago, as technologies become more complex there will occur interactions between processes that are safe under some conditions and not others.« (p. 295)

Читать дальше