In vielen Komödien tauchen junge, liebeshungrige Schwedinnen auf, und auch in der Edgar-Wallace-Reihe sind junge Frauen meist triebgesteuert und naiv, wofür sie nicht selten mit ihrem Leben bezahlen müssen. In dem Wallace-Film ‚Der Mann mit dem Glasauge’ (Alfred Vohrer, 1968) muss sich Kommissar Horst Tappert mit einem dämlichen Jüngling als Assistenten rumschlagen. Mit Pilzkopf, krächzender Stimme und blödem Gekicher repräsentiert er eindeutig die Jugend der sechziger Jahre. Er sorgt für die alberne Komik des Films und wird an einer Stelle von Tappert prägnant charakterisiert: ‚Lange Haare, kurzer Verstand!’ 33

Filme wie ‚Siebzehn Jahr – blondes Haar’ (Franco Montemurro, 1966), eine Produktion des ‚Alt’-Produzenten Luggi Waldleitner, oder ‚Musik, Musik – Da wackelt die Penne’ (Franz Antel, 1970) zeigten die Jugend und ihre Ausdrucksformen aus einer distanzierten Perspektive; sie behandelten aber Tendenzen, die in den 1960er Jahren als eindeutig jugendlich galten. Das ‚Gammlertum’, ein Leben ohne gesicherte Verhältnisse, wurde in ‚Siebzehn Jahr – blondes Haar’ thematisiert, wo der jugendliche Hauptdarsteller in einen heftigen Konflikt mit seinem Vater, einem Industriellen, geriet. In ‚Musik, Musik – da wackelt die Penne’ versuchten einige ‚Pauker’ – letztendlich erfolglos – ihren Schülern‚ ‚Hippies’, die in einem Internat an der Aufführung eines Musicals arbeiten, Zucht und Ordnung beizubringen. Ende gut – alles gut: Das Musical wird aufgeführt und das neue, moderne Erziehungskonzept hieß nun: ‚Lernen mit Musik’.

Das immer geringer werdende Filmpublikum genoss im Kinosessel – sozusagen fernab von ‚Oberhausen’ – weiterhin vorwiegend die gängigen Genres des deutschen Films. ‚Papas Kino’ lebte – wenn auch künstlerisch eher auf der Intensivstation – unverdrossen weiter. Ein neuer Zuschauermagnet wurden zudem die so genannten Aufklärungsfilme, die eine ‚neue Welle’ in den Filmtheatern ins Rollen brachten – aufmerksam beobachtet von dem Filmjournalisten Joe Hembus:

Noch nie nämlich wurde so viel Frivoles auf das Publikum losgelassen. Von Bertelsmann bis Eckelkamp: geschlossen schicken die Verleiher und Produzenten ihre Regisseure auf die Straße, um mit viel nackten Frauen und wenig Handlung die Kunden in die Schau-Burgen zu locken. Mach dir ein paar schöne Stunden. Das Kino wird zum Freuden-Haus. Po- und Busenopern der hemmungslosesten Sorte. Gäbe es nicht die auch international anerkannten Jungfilmer, dann müsste man über Deutschlands Film verzweifeln. 34

Während 1965 der Anteil von ‚Schlüpfrigem’ am deutschen Filmschaffen nur vier Prozent betrug, repräsentierten die ‚hautnahen’ Filme im ersten Halbjahr 1967 bereits ungefähr 30 Prozent des deutschen Filmangebots – die weitere künstlerische Verflachung des deutschen Films schritt unaufhaltsam voran. 35

1968 trat zwar das ‚Filmförderungsgesetz’ (FFG) der ‚Filmförderungsanstalt’ (FFA) in Kraft mit dem Ziel, die Qualität des deutschen Filmes auf breiter Grundlage zu steigern, das Gesetz wurde aber eher ein ‚Filmschundförderungsgesetz’ 36, da die Fördermittel nur für einen kommerziell erfolgreichen Film, einen so genannten Referenzfilm, ausgezahlt wurden, zweckgebunden für eine neue Produktion. Das hatte zur Folge, dass allenfalls Seriennachfolger gefördert wurden und 1969 nur sechs Jungfilm-Produktionen Fördergelder bekamen. „Fazit: Die FFA (Filmförderungsanstalt) hat nichts anderes bewirkt, als dass in der Filmwirtschaft munter und ohne Konzeption weitergewurstelt wird wie zu Papas Kino-Zeiten.“ 37

Dieser Praxis wurde erst ab 1971, nach einer Novellierung des FFG, mit einer so genannten ‚Minderqualitätsklausel’ allmählich Einhalt geboten.

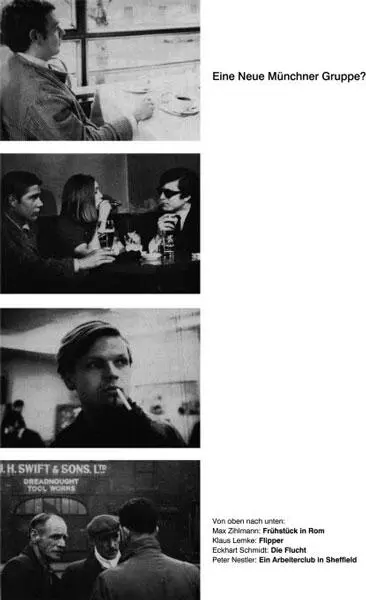

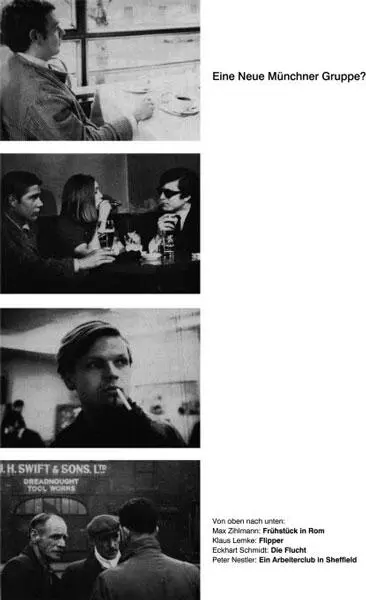

Seite aus ‚Filmkritik‘, 5/66

Die ‚Neue Münchner Gruppe’

In der Maiausgabe 1966 der Zeitschrift ‚Filmkritik’ prägte der Filmjournalist und damalige Redakteur der Zeitschrift Enno Patalas den Begriff ‚Neue Münchner Gruppe’. In dieser Ausgabe stellte er sechs Regisseure vor, die ihre Filme bereits im März des Jahres in gemeinsamen Nachtvorstellungen im Schwabinger Kino ‚Leopold’ vorgestellt hatten: Jean-Marie Straub, Peter Nestler, Eckhart Schmidt, Rudolf Thome, Max Zihlmann und Klaus Lemke. 1Enno Patalas erweiterte einen Begriff des Filmjournalisten Wilfried Berghahn, der schon 1963 in einem Artikel in der ‚Filmkritik’ einige Regisseure als ‚Münchner Gruppe’ beziehungsweise ‚Münchner Schule’ bezeichnet hatte. Darunter waren jedoch größtenteils Unterzeichner des ‚Oberhausener Manifests’, zum Beispiel Edgar Reitz, Alexander Kluge und Herbert Vesely – bereits einer anderen Generation angehörend als die meisten der nun unter dem Begriff ‚Neue Münchner Gruppe’ subsumierten Filmemacher.

Die am 30. und 31. März 1966 in Nachtvorstellungen präsentierten kurzen Filme waren: ‚Aufsätze’ (1963) und ‚Rheinstrom’ (1965) von Peter Nestler, ‚Machorka-Muff’ (1963) von Jean-Marie Straub, ‚Die Flucht’ (1965) von Eckhart Schmidt, ‚Die Versöhnung’ (1964) von Rudolf Thome, ‚Frühstück in Rom’ (1965) von Max Zihlmann und zwei Filme von Klaus Lemke, ‚Kleine Front’ (1965) und ‚Flipper’ (1966), welcher jedoch noch unvertont gezeigt wurde. Die Reaktionen des wohl überwiegend studentischen Publikums waren unterschiedlich, sie reichten von Beifall bis Protest: „Beifall für den ersten Nestler-Film, für Straub und Lemke, Indifferenz bis Protest (in dieser Skala): gegenüber Schmidt, Zihlmann, Thome und dem zweiten Nestler-Film.“ 2

Bei der ‚Neue(n) Münchner Gruppe’ gab es kein theoretisches Manifest, die Zuordnung war eher zeitlicher und biografischer Art – und wurde auch so bereits 1966 von Enno Patalas vorgenommen:

Rudolf Thome (geboren 1939), Max Zihlmann (geboren 1936), Klaus Lemke (geboren 1940) und – einen Schritt abseits – Eckhart Schmidt (geboren 1938) bilden eine Gruppe in der Gruppe. Alle haben sie unter der Redaktion von Hans-Dieter Roos an dessen Zeitschrift ‚Film’ mitgearbeitet […]; an ihren ersten Filmen haben alle vier, Thome, Zihlmann und Lemke auch an ihren weiteren gemeinsam gearbeitet, wobei die Funktion des Autors und Regisseurs reihum ging. So mag es Thomes Pech gewesen sein, dass er den ersten und schwächsten, Lemkes Glück, dass er den letzten und besten Film der Gruppe zeichnen durfte. Darstellerführung, Fotografie, Tonaufnahme und Schnitt sind von Film zu Film sicherer geworden. 3

Im Juli 1967 wurden in einem Artikel der Zeitschrift ‚Film’ neue Namen bei der ‚Neue(n) Münchner Gruppe’ genannt: Maran Gosov, Martin Müller, Niklaus Schilling und May Spils. Nichts geändert hatte sich aber an der Arbeitsweise der Gruppe bei ihren Filmproduktionen. Klaus Lemke und Dieter Geissler wirkten in einem Film von Rudolf Thome, in ‚Galaxis’ mit, dessen Drehbuch Max Zihlmann geschrieben hatte, wie auch für den Klaus Lemke-Film ‚48 Stunden bis Acapulco’, wo man wieder Dieter Geissler – in einer Hauptrolle – sah, Regie-Assistenz: Martin Müller, der selber nach einem Buch von Maran Gosov ‚Die Kapitulation’ drehte, mit sich selbst als Darsteller sowie Klaus Lemke. 4

Wie auch die Unterzeichner des ‚Oberhausener Manifestes’ wollten die Filmemacher und die Filmemacherin der ‚Neue(n) Münchner Gruppe’ dem konventionellen Kino, ‚Papas Kino’, etwas entgegensetzen. Inhaltlich und formal hatten sie andere Vorstellungen als die etablierte Filmbranche. Aber auch zu den ‚Oberhausenern’ stellten sie bereits eine Art Gegenbewegung dar, da sie den ‚Jungen Deutschen Film’, die Filme der so genannten Oberhausener, für zu kopflastig, zu unsinnlich hielten. Emotionales statt intellektuelles Kino war das Anliegen dieser ‚Mollywood-Schule’. Eckhart Schmidt schrieb 1968:

Читать дальше