• Lehrkräfte und Instruktoren beziehen. Die Ausbildnerinnen und Ausbildner an Berufsfachschulen und in überbetrieblichen Kursen verfügen über einen grossen Erfahrungsschatz. Eine Revision, die dieses Wissen miteinbezieht, hat es bei der praktischen Umsetzung leichter.

• Beratung von aussen holen. Wissen, das bei den OdA oder in der Kommission B&Q nicht vorhanden ist, muss zugekauft werden. Es war wichtig, dass die beigezogenen Berater die Prozesse einer Revision kennen und beim Formulieren von Arbeitssituationsbeschreibungen und Kompetenzen überzeugen. Zudem mussten sie ein gewisses Verständnis für den Arbeitsalltag unserer Berufe mitbringen.

• Sich auf das Wesentliche beschränken. Die Gefahr, dass mit jeder Revision der Anforderungskatalog an die Grundbildung wächst, ist gross. Eine Bildungsverordnung oder ein Bildungsplan wird nie komplett oder gar perfekt sein. Es ist darum ratsam, bei jeder Kompetenz zu überlegen, ob sie von einem Berufseinsteiger erwartet werden darf oder muss. Was Aufgabe des Kaders ist, hat in einer Grundbildung nichts zu suchen. Diese Einsicht verlangt von allen Mut zur Lücke und eine realistische Einschätzung des Arbeitsalltags.

• Ein gut organisiertes und geführtes Projektteam garantieren. Eine speditive und effiziente Reform ist für alle Beteiligte motivierend und führt nicht selten auch zu besseren Ergebnissen. Die Organisation des Projektteams ist dabei entscheidend. Damit es effizient arbeiten kann, muss das Team gut geführt und sein Zuständigkeitsbereich klar geregelt sein.

2 Von Inhaltskatalogen zu beruflichen Handlungskompetenzen

Weg von Inhaltskatalogen, hin zu beruflichen Handlungskompetenzen – das erklärte Ziel der vorliegenden Reform. Doch was verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff «Handlungskompetenz»? Und welchen Weg muss man gehen, damit man zu einer handlungsorientierten Grundbildung kommt?

In der beruflichen Grundbildung ist es in den letzten anderthalb Jahrzehnten zu einem Paradigmenwechsel gekommen, der sich auch in den curricularen Grundlagen spiegelt. Während Ausbildung und Qualifikationsverfahren früher durch Inhaltskataloge und Lernziele gesteuert wurden, stehen heute die Handlungskompetenzen im Mittelpunkt.

2.1 Grundlagen des Paradigmenwechsels

Gesetzliche Basis für die berufliche Grundbildung bildet das Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BBG, in Kraft seit dem 1. Januar 2004). Folgendes ist in Artikel 15 zu lesen:

«Die berufliche Grundbildung dient der Vermittlung und dem Erwerb der Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten (nachfolgend Qualifikationen), die zur Ausübung einer Tätigkeit in einem Beruf oder in einem Berufs- oder Tätigkeitsfeld (nachfolgend Berufstätigkeit) erforderlich sind.

Sie umfasst insbesondere die Vermittlung und den Erwerb

a.der berufsspezifischen Qualifikationen, welche die Lernenden dazu befähigen, eine Berufstätigkeit kompetent und sicher auszuüben;

b.der grundlegenden Allgemeinbildung, welche die Lernenden dazu befähigt, den Zugang zur Arbeitswelt zu finden, darin zu bestehen und sich in die Gesellschaft zu integrieren;

c.der wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und kulturellen Kenntnisse und Fähigkeiten, welche die Lernenden dazu befähigen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen;

d.der Fähigkeit und der Bereitschaft zum lebenslangen Lernen sowie zum selbstständigen Urteilen und Entscheiden.»

Um dem Anspruch gerecht zu werden, initiierte das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT, Anfang 2013 im SBFI aufgegangen) eine umfassende Reform der beruflichen Grundbildung und unterstützte sie mit verschiedenen Massnahmen und Dokumenten.

Ein zentrales Dokument ist dabei das «Handbuch Verordnungen – Schritt für Schritt zu einer Verordnung über die berufliche Grundbildung». Dort wird die neue Richtung noch einmal klar auf den Punkt gebracht: «Ziel der beruflichen Grundbildung ist die Aneignung von beruflichen Handlungskompetenzen, um die Anforderungen im Beruf und Alltag zu meistern» (BBT 2007).

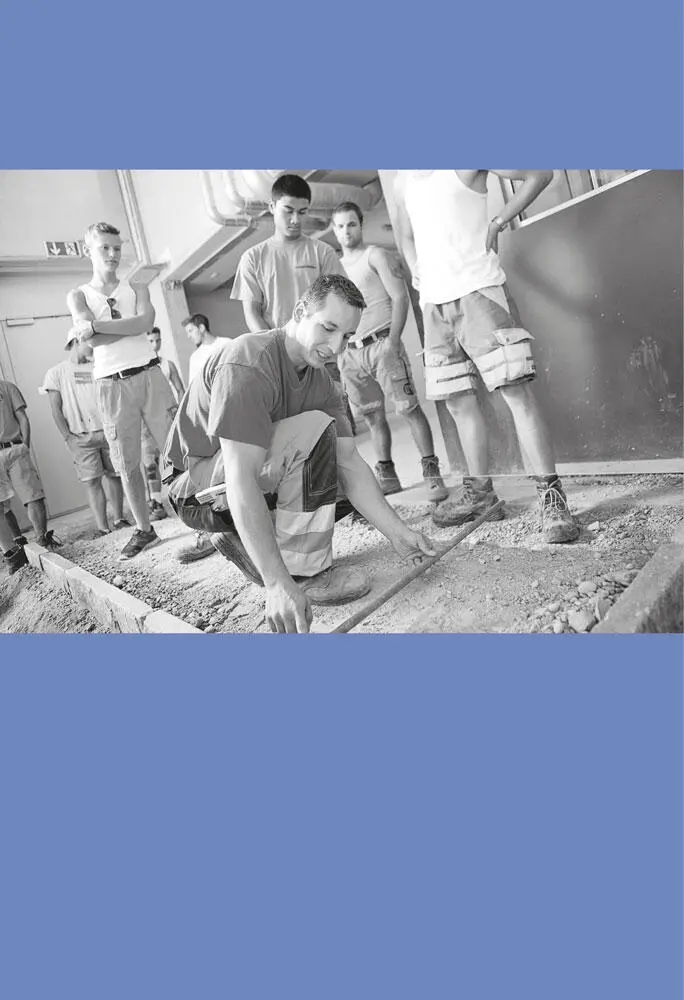

Nach Absicht der zuständigen Bundesstellen sollen für jede berufliche Grundbildung die Grundlagendokumente so strukturiert werden, dass die beruflichen Handlungskompetenzen im Mittelpunkt stehen. Auf dieses Ziel sind alle Standards und Vorlagen des BBT bzw. des SBFI ausgerichtet. Die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) standen damit vor der Herausforderung, ihre Berufe entsprechend zu reformieren. Im Zuge der Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes ist seit 2004 ein Grossteil der beruflichen Grundbildungen systematisch angepasst worden. Bei einer solchen Reform sind alle Akteure in der beruflichen Grundbildung gefordert.

2.2 Herausforderungen des Reformvorhabens «Verkehrswegbau»

Eine der zentralen Herausforderungen des ganzen Reformprozesses war und ist die Umsetzung der Kompetenzorientierung – die Ausrichtung auf berufliche Handlungskompetenzen.

Was ist nun aber unter beruflicher Handlungskompetenz zu verstehen, und worin unterscheidet sich die Kompetenzorientierung von einem thematischen Zugang zu Bildungsinhalten im Sinne einer Fächerlogik? Wir versuchen im Folgenden, die Frage systematisch zu klären.

Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass die Förderung von Handlungskompetenz als übergeordnete Zielsetzung von Aus- und Weiterbildungsmassnahmen von höchster Bedeutung ist. Eine einheitliche Definition oder Abgrenzung des Begriffs der «Handlungskompetenz» fehlt jedoch bisher. «Handlungskompetenz» wird von Praktiker/-innen und selbst von Wissenschaftler/-innen sehr unterschiedlich verwendet. Um es etwas pointiert zu formulieren: In der Berufsbildung wird der Begriff mit unterschiedlichsten Bedeutungen versehen und sehr heterogen verwendet. Auch in dieser Publikation werden unterschiedliche Zugänge zum Kompetenzbegriff erkennbar – wie in der Realität. Auf eine Homogenisierung haben wir bewusst verzichtet. In der Folge ein kleines Beispiel zur Illustration, wie der Begriff praktisch ausgelegt werden kann.

2.2.1 Exkurs zur Illustration

Stellen Sie sich vor, Sie sind Serviceleiter/-in in einem Viersternehotel. Sie werden von einer Stellvertreterin unterstützt. Teil Ihres Teams sind zusätzlich drei Servicemitarbeitende mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis und vier Praktikant/-innen aus verschiedenen Hotelfachschulen. Jedes Wochenende erstellen Sie den Tischplan für die Gäste und den Einsatzplan für die Mitarbeitenden. Diese Woche ist die Aufgabe besonders heikel. Familie Rauh und Familie Müller sind angereist, Stammgäste und «Freunde» der Inhaber des Hotels. Beide Familien haben klare Vorstellungen und Wünsche zu ihrem Aufenthalt im Hotel. Sie selbst wissen, dass die Rauhs und die Müllers oft auch kurzfristig und unangemeldet Freunde mitbringen, was den Ablauf ganz schön durcheinanderbringen kann. Zudem ist gerade eine Mitarbeiterin krank, und ein Praktikant hat schon wegen der vielen Überstunden reklamiert. Sie erstellen die Arbeitspläne für die nächste Woche und merken, dass schon wieder Überstunden angesagt sind. Den freien Tag Ihrer Stellvertreterin, der für nächste Woche vorgesehen wäre, müssen Sie rückgängig machen. Das könnte zu einem Konfliktgespräch führen.

Die Handlungskompetenzen, die in dieser Situation gefragt sind, umfassen namentlich folgende Komponenten (und die Liste ist selbstverständlich nicht erschöpfend):

•Sie müssen den Einsatzplan so erstellen, dass der Serviceablauf gewährleistet werden kann.

•Sie müssen die Planung so vornehmen, dass Sie die Grundlagen des Arbeitsrechts berücksichtigen.

Читать дальше