Die Kontrolle der Meerenge durch die Osmanen ermöglichte via Gallipoli eine Verbindung zwischen den beiden Königsstädten; Aşıkpaşazade beschrieb, wie genau der Staat bei dieser Route hinsah. Sultan Murad finanzierte eine gut anderthalb Kilometer lange Steinbrücke über den Fluss Ergene rund 80 Kilometer südlich von Edirne. Das dichtbewaldete Gebiet wimmelte von Räubern. Der Sultan befahl, die Bäume zu fällen und die Gegend zu säubern, dann errichtete er auf beiden Flussufern an den Brückenköpfen Siedlungen mit einer Moschee, einem Bad und Märkten. Siedlern, die sich dort niederlassen wollten, winkte Steuerfreiheit. In Gesellschaft von Ulema und Derwischen wohnte der Sultan höchstpersönlich der Einweihungsfeier des Baukomplexes bei. Bei dieser Gelegenheit verteilte er Geld, beschenkte die Architekten mit Ehrengewändern und ließ eine öffentliche Festtafel für ein großes Gelage herrichten. 62

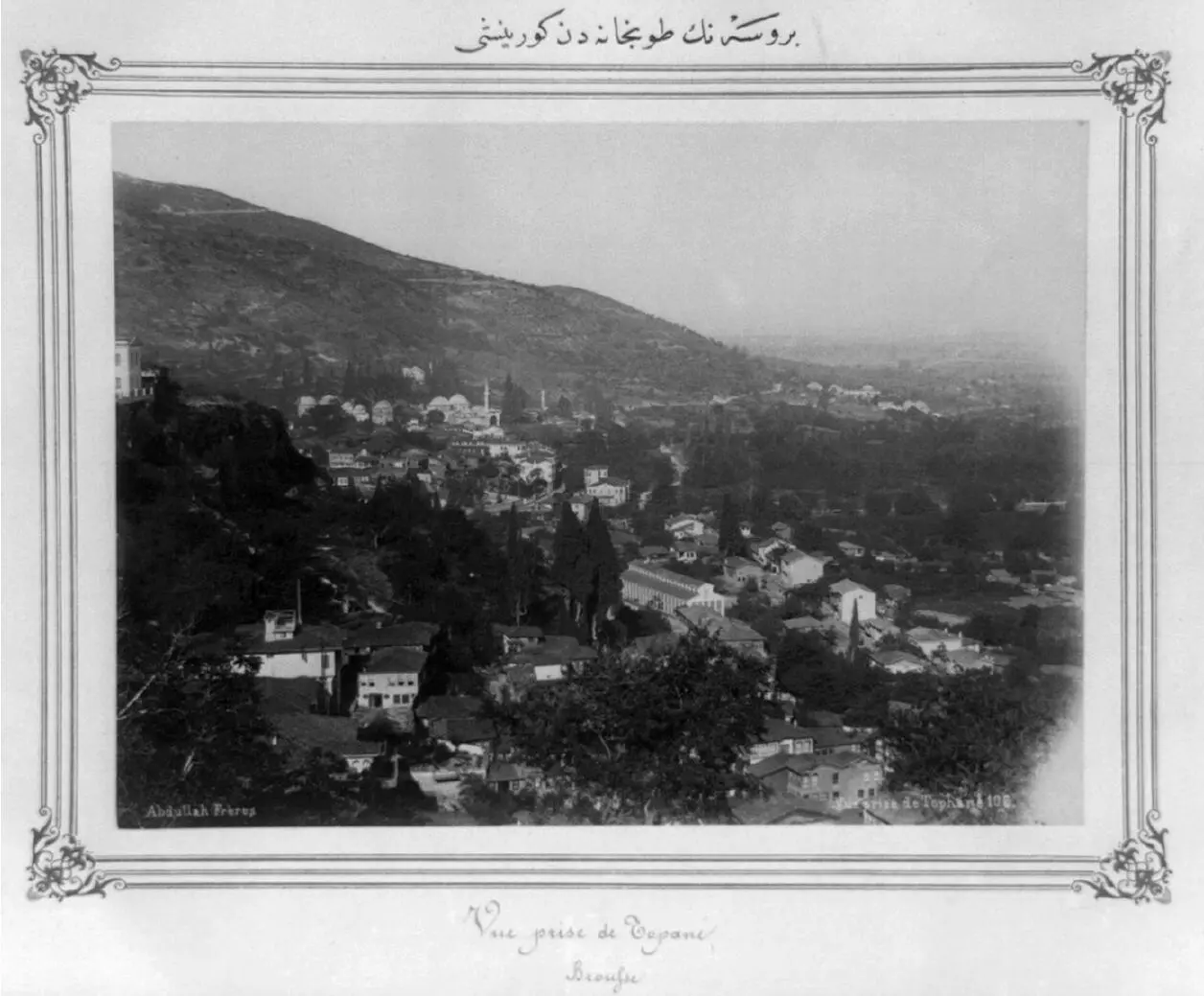

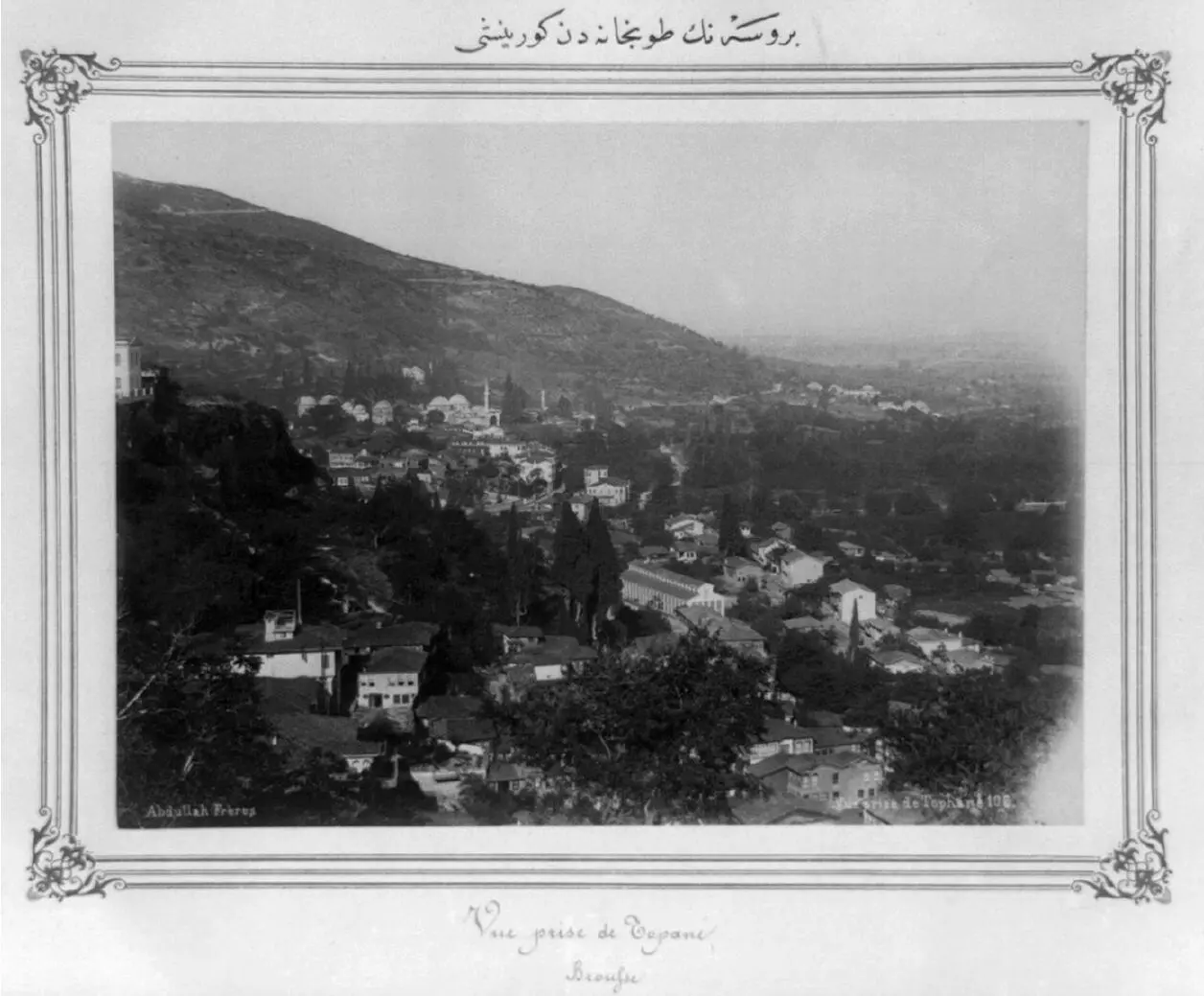

Abb. 2.2: Panoramablick auf Bursa von den Abdullah Frères, ca. 1880–1893. Das Foto gehörte zu einem der Alben, welche die osmanische Regierung zur Weltausstellung von 1893 nach Chicago schickte; ein Exemplar davon wurde der Library of Congress geschenkt.

Auf diese Weise wurden die mitteleuropäischen Märkte auch ohne Konstantinopel an den Rest Südwest-Eurasiens angeschlossen. Damit drohte Konstantinopel nicht die Eroberung, sondern die Bedeutungslosigkeit. Als Bertrandon de la Brocquière im Jahr 1432 auf Vermittlung eines italienischen Handelsattachés mit Murad zusammentraf, wurde Konstantinopel bereits durch diese Strecke Bursa–Edirne umgangen. Auf seiner Rückkehr vom Heiligen Grab in Jerusalem, bei der er über Land mit einer muslimischen Pilgerkarawane reiste, berichtete de la Brocquière, Genueser Großhändler aus Pera, dem Handelsvorort von Konstantinopel, kauften ihre Seide zu Exportzwecken direkt von osmanischen Lieferanten in Bursa. 63Konstantinopel zu erobern, sei damit unnötig, wie Aşıkpaşazade und andere eigens betonten. 64Türkische Kaufleute besuchten Konstantinopel regelmäßig und handelten auf einem wöchentlichen Markt mit Wachs, Trockenfrüchten, Häuten, Textilien und Kriegsbeute einschließlich Sklaven. Der osmanische Silber-Akçe wurde als Währung akzeptiert. Es gab sogar eine Moschee und einen muslimischen Richter für die Bedürfnisse der Händler. 65So wurde die Stadt durch eine Art stellvertretender sichtbarer Vertrautheit trotzdem die ihre. Mit ihrer Silhouette, ihren Gebäuden, ihren Mauern und ihren Stadträumen war sie so vertraut wie das Haus eines Nachbarn.

Karte 2.2: Die großen Routen für den Überlandhandel

Den Kern der Stadtzentren entlang dieser Handelswege bildete jener Komplex öffentlicher Einrichtungen, dessen finanzielle und rechtliche Basis die wohltätige Stiftung oder vakıf darstellte. 66Die Scharia-Rechtsschule der Hanafiten hütete den alleinigen Anspruch des Monarchen darauf, den Grund und Boden des Reiches zu verteilen, betrachtete sie ihn doch als göttliche Gabe an das Sultanat kraft Eroberung. Auf Ackerland behielten die Dörfler den Nießbrauch, wie es die göttliche Gerechtigkeit erforderte. Die Steuereinnahmen, die auf diese Flächen fällig wurden und ein Bargeldäquivalent zu Lehnsdiensten darstellten, 67wurden in Paketen (hass) verteilt. Die Hass-Einkünfte des Sultans selbst wurden von seinen Steuereintreibern für seine Privatschatulle eingetrieben, der Rest wurde im Rahmen eines lehnsrechtlichen Geschäfts, bei dem Unterhalt (dirlik) gegen Dienst getauscht wurde, Reitersoldaten zuerkannt. Privater Landbesitz (mülk) war nur durch Übertragung aus dem Besitz des Sultans selbst zu bekommen. Wer Stiftungen für ein vakıf ausstatten wollte, durfte das nur mit Grund und Boden tun, der sich in Privatbesitz befand. 68

Errichtet wurde ein vakıf durch einen Rechtsvertrag, der ordnungsgemäß bei der Zivilverwaltung registriert werden musste. Die Urkunde benannte die Finanzmittel, mit denen die Stiftung errichtet wurde, und ihren spezifischen religiösen oder wohltätigen Zweck. 69Außerdem führte sie namentlich einen Verwalter und dessen Personal auf, welche die Stiftungstätigkeit überwachten. Jede Form von Geschäfts- und Wohnimmobilien – einschließlich Grundbesitz in der Stadt und auf dem Land – oder auch von beweglichem Eigentum konnte in ein vakıf überführt und dann vermietet werden, um Kapital für die Nutznießer zu erwirtschaften. Frauen und Männer, Gemeine und Adlige gründeten gleichermaßen Stiftungen. Ein städtischer Gebäudekomplex auf vakıf-Basis umfasste typischerweise eine Moschee, eine öffentliche Küche, einen Markt, eine Herberge, oft auch das Grab des Stifters, ein Bad und das Ordenshaus oder Kloster jener Derwischgruppe, die den Vertrag angebahnt hatte. 70Die han oder bedestan genannten Marktbauten beherbergten die Läden, aus denen die Einkünfte zur Finanzierung der übrigen öffentlichen Bauten stammten. Üblicherweise war das Marktgebäude eine gewölbte Halle, die auf beiden Seiten von Läden mit Kuppeldächern gesäumt war. Manche dieser Hallen waren zweigeschossig und fungierten zugleich als Herbergen (Karawansereien) für Händler und andere Reisende. So kam in ihm die architektonische und institutionelle Verflechtung von Gemeinschaftsleben, Handel und Reinlichkeit zum Ausdruck sowie die moralische Pflicht, seinen Reichtum für wohltätige Zwecke einzusetzen. Die Stadtverwaltung ernannte einen öffentlichen Aufseher, der die Interessen ziviler Behörden schützte.

Zwar war das vakıf in der islamischen Welt nichts völlig Neues, doch hatte sich seine hohe Flexibilität als Finanzinstrument während der Seldschuken- und Mamlukenzeit erwiesen, besonders was die Finanzierung der Medrese und damit der öffentlichen höheren Bildung betraf. 71Evrenos, der mächtige Untergebene Murads I., hatte der Stiftung als Mittel zum Aufbau türkischer Siedlungen in Thrakien und Makedonien, wo viele von ihren christlichen Einwohnern verlassene Städte mit muslimischen Türken aus Anatolien neu besiedelt worden waren, den Weg geebnet. 72Stiftungen wurden zum sichersten Instrument der Kapitalakkumulation und zur wichtigsten Schöpferin neuer Arbeitsplätze in den osmanischen Ländern. Ihr finanzielles Potenzial wurde in osmanischer Zeit ausgeschöpft wie in keiner anderen Phase der islamischen Geschichte.

Der Sancak und die Sicherheit

In den Annalen finden sich Anspielungen auf Verwaltungsstrukturen, die sich konkretisieren lassen, wenn man erhaltene Register des Gerichts von Bursa, die bis in die 1450er-Jahre zurückreichen, und Provinzakten aus der Herrschaft Murads II. nach dem dynastischen Bürgerkrieg heranzieht. Eine Doppelstruktur aus Zivil- und Militärverwaltung garantierte die Sicherheit in den Regionen. Die Zivilverwaltung lag dabei in den Händen des kadı genannten Magistrats, eines Beamten mit juristischer und religiöser Ausbildung, der einem Gericht der wichtigsten Stadt der Provinz vorstand. Die militärische Verwaltungseinheit war der sancak.

Der Begriff sancak hieß wörtlich übersetzt „Banner“ und meinte die Fahne, die das Symbol des Vasallenverhältnisses zu einem Lehnsherrn war und von dessen Truppen in der Schlacht mitgeführt wurde. 73„Herr“ heißt auf Türkisch bey, also lautete der Titel dieser Vasallenfürsten sancakbeyi, „Bannerherren“. Jeder Sancak war in mehrere vilayets aufgeteilt, jedes vilayet unterstand einem subaşı genannten Offizier. Die unter ihrem Kommando stehenden Reitersoldaten hießen Sipahis. Diese Bewaffneten waren sowohl für örtliche Polizeiaufgaben zuständig als auch für das Aufgebot zu den Feldzügen des Sultans. Erhalten sind Steuerkataster, das älteste von 1431/32 aus einem Sancak namens Arvanid (im nördlichen Epirus, heute in Albanien), 74die verzeichneten, welche Abgabenmengen von Feldern und Dörfern einzutreiben und als Sold an die Sipahis zu überweisen waren – diese Zuwendungen nannte man timar und ziamet. Das Kataster deckt nur ein ziemlich beschränktes Gebiet ab und wurde wahrscheinlich bei der Kolonisation von Arvanid erstellt, ein Ereignis, das wichtig genug war, um in ein erhaltenes Annalenwerk Aufnahme zu finden. 75Aber dies war nicht die erste derartige Steuerveranlagung von Gebieten unter osmanischer Herrschaft. Wie etwas spätere Register aus Thessalien, Bithynien, Ankara und Aydın berief sich auch das für Arvanid häufig auf ältere Aufzeichnungen. So verwies etwa das Kataster von 1451 für Aydın namentlich auf Sipahis, an die zuvor vier Generationen lang die gleichen Dorfeinkünfte geflossen waren, womit sie in die Zeit Murads I. zurückreichten. 76Die Genauigkeit und Regelmäßigkeit dieser Einträge lässt keinen Zweifel daran, dass ihre Quelle ein schriftliches Dokument war.

Читать дальше