1 ...6 7 8 10 11 12 ...15

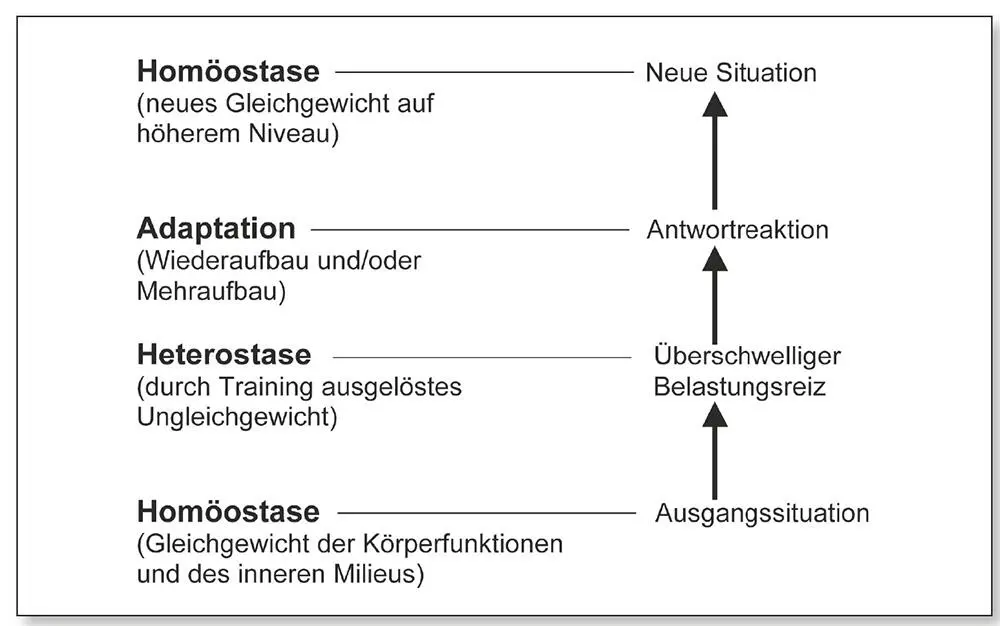

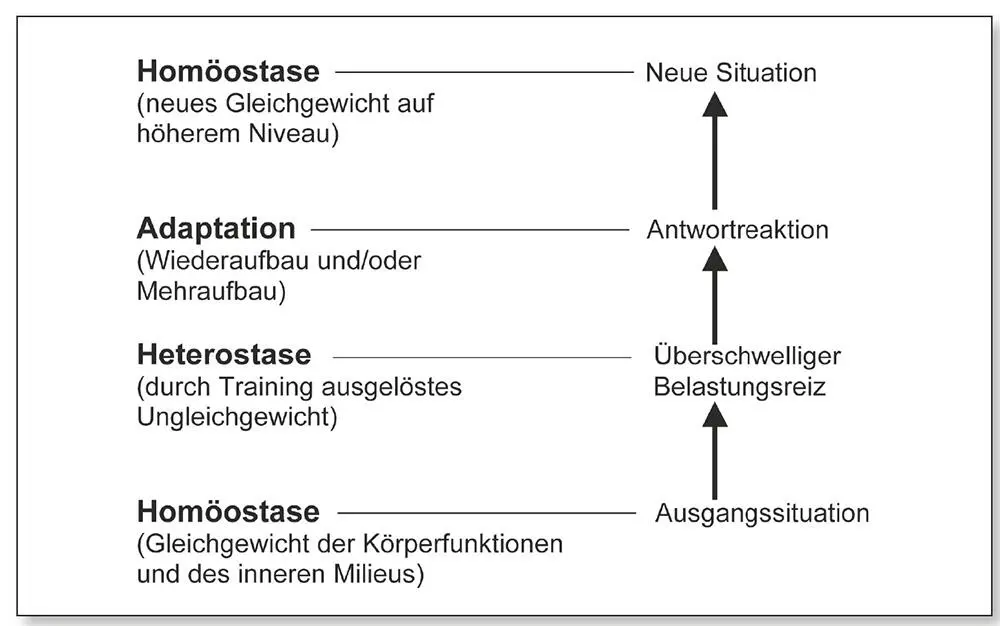

Abb. 2.6:Modell des Adaptationsprozesses (mod. nach Steinhöfer 2003)

Kein linearer Formanstieg im Sport

Definition Superkompensation:

Bei der Superkompensation geht man davon aus, dass Training vor allem durch den Abbau der Energiespeicher, insbesondere dem Glykogen, zur Ermüdung führt und danach eine Erholung bzw. eine Wiederauffüllung der Speicher einsetzt, welche letztendlich den Organismus in einen „belastbareren“ Zustand als zuvor führt. Die Konsequenz ist eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Ein linearer Formanstieg ist nach heutigen Erkenntnissen damit jedoch nicht verbunden.

Superkompensation der Glykogenvorräte

Grenzen der Superkompensation

Dem Phänomen der Superkompensation liegt die biologische Gesetzmäßigkeit zugrunde, dass die Funktionen des Organismus, nachdem sie aus dem Gleichgewicht gebracht wurden, dorthin zurückkehren und dabei eine Phase der überschießenden Wiederherstellung ihres Potenzials durchlaufen. Der Begründer der Superkompensation, Jakowlew , hat in seinen Arbeiten zur Muskeltätigkeit (1974) die Grenzen der Superkompensation im Sport durch die biochemischen Veränderungen ausschließlich bei den energieliefernden Substraten eng gezogen. Sein Schema galt ausschließlich für die Stimulation des Prozesses der stabilen Zunahme bestimmter Stoffe im Muskel, gemeint waren die Vorräte an energiereichen Phosphaten und Glykogen. Mehrere Sportwissenschaftler haben die Möglichkeiten einer beschränkten Anwendung der Superkompensation in grundlegenden Arbeiten dargestellt (vgl. Harre 1971; Matvejev 1977; Platonov 2004, Hottenrott/Neumann 2010).

Probleme des Modells

Bedauerlicherweise wurde die Möglichkeiten der Superkompensation in den Jahren nach Jakowlews Beschreibung in der Theorie und Methodik des Trainings stark erweitert.

Superkompensation – ein fiktives Modell

Für eine solche Erweiterung des Geltungsbereiches gibt es keine wissenschaftliche Begründung: Es handelt sich quasi um ein fiktives Modell. Es wurde mit nicht korrekten Verweisen auf seine Arbeiten zu einem der Grundprinzipien erhoben, das der Vervollkommnung quasi aller Seiten des Trainingszustandes von Sportlern zugrunde liege. In Wirklichkeit dürfen jedoch die von der Analyse der Muskelenergiespeicher abgeleiteten Modellvorstellungen nicht verallgemeinert werden. Man kann dies nicht auf die vielen unterschiedlichen Vorgänge der Trainingsanpassung im Körper übertragen (vgl. Tschiene 2014).

Trainingsanpassung wurde generell mit der Superkompensation erklärt, die simple Erklärung lautete und lautet teilweise heute noch immer: Durch sportliche Belastung ermüdet man, danach erholt man sich nicht nur bis zu seinem ursprünglichen Niveau, sondern es kommt zu einem Formanstieg, über das Ausgangsniveau hinaus. Nach einer bestimmten Zeit nimmt dieses Niveau wieder ab. Wenn man aber die darauffolgenden Trainingseinheiten in der Phase der Superkompensation durchführt, sei eine Leistungssteigerung erreichbar – so die Theorie.

Häufig fehlt den Modellen, die dieser Denkweise folgen, jeglicher zeitliche Bezug zur Anpassung, und auch zur Höhe des wirksamen Belastungsreizes werden keinerlei Aussagen gemacht. Mit dem Hinweis, dass eine bestimmte Reizstärke vorausgesetzt wird, kommt man z.B. im Bereich der Technik oder Psychologie nicht weiter. Wie sollte hier die Reizstärke bestimmt werden? Die Behauptung, dass jede Art von Belastung eine Ermüdung bewirke, stimmt so nicht. In einem Training finden unterschiedliche Belastungen statt, und nicht jede führt bei einem Sportler automatisch zu einer Ermüdung. Dennoch soll man danach Ableitungen für die Trainingsplanung und Belastungssteuerung machen können (vgl. Platonov 2008).

Grenzen und Schwächen des Modells:

• Die unterschiedlichen Energiebereitstellungssysteme unterscheiden sich deutlich in der Regenerationszeit: Kreatinphosphat (KP) in ca. 3 Minuten, Kohlenhydratvorräte je nach Intensität und Dauer der Belastung mehrere Tage, Zellstrukturen des Muskels nach einem Marathon mehrere Wochen.

• Die Erhöhung des Ausgangsniveaus nach erschöpfenden Belastungen gilt nicht für das Zentralnervensystem.

• Die Regenerationsprozesse laufen bei Trainierten und Untrainierten unterschiedlich schnell ab.

• Das Modell differenziert nicht zwischen einzelnen konditionellen Fähigkeiten.

• Auch ähnlich gut trainierte Sportler haben zum Teil unterschiedlich schnelle Regenerationszeiten.

• Das Modell berücksichtigt keine Altersunterschiede sowie keine geschlechtsspezifischen Unterschiede.

Hottenrott geht sogar so weit, zu sagen, dass bei einer ausschließlichen Orientierung des Trainings am Modell der Glykogensuperkompensation und einem dadurch linear geplanten Leistungsanstieg der Misserfolg vorprogrammiert sei. Außerdem ist eine exakte zeitliche Planung, wie es manche Modelle suggerieren, in der Realität nicht möglich. Profis mit 2 Trainingseinheiten könnten danach unmöglich trainieren. Eine in Dauer und Höhe unendlich fortsetzbare Anpassungsmöglichkeit kann es ebenfalls nicht geben.

Nicht alle Funktionsgrößen, wie z.B. Muskelprotein, Mitochondrien oder die Kapillaren gehen durch eine Trainingsbelastung zurück. Nach einer vierstündigen Ausdauerbelastung kommt es im Rahmen der Ermüdung zu einem mehrere Tage anhaltenden Überschwingen mehrerer Funktionssysteme (z.B. Fettsäuren, CK, cP, Cortisol), wobei vor allem die Körpermasse und das Muskelglykogen abnehmen.

Keine Gültigkeit des Modells bei folgenden Leistungsfaktoren

Die Superkompensation gilt somit nicht für das Training folgender sportlicher Leistungsfaktoren:

• Koordinationstraining

• Techniktraining

• psychologisches Training

• Schnelligkeitstraining

• taktisches Training

Beispiele: Wenn ein Trainer einem Tischtennisspieler eine neue Technik beibringt, muss dieser dazu nicht ermüdet werden. Gleiches gilt für eine Spieltaktik, die durch den Trainer vermittelt wird. Hierzu ist ebenfalls keine Ermüdung im Nachgang notwendig. Auch psychologisches Training setzt für eine positive Anpassung keine Ermüdung voraus.

Fazit

Was letztendlich bleibt, ist nicht viel. Das Modell der Superkompensation stammt aus der Muskelphysiologie und hat für leistungsbestimmende Faktoren aus Psychologie, Taktik und Technik keine Aussagekraft. Es kann jedoch eine isolierte Erhöhung der Glykogenvorräte nach dem Superkompensationsmodell erzielt werden.

Carboloading

Dazu sollte der Anteil der Kohlenhydrate in der Nahrung in den ersten 3 Wochentagen nur zu etwa 30–40 % aus Kohlenhydraten (KH) bestehen. Durch das weiterlaufende Training werden die KH-Speicher zunehmend entleert. Im zweiten Teil der Woche, wird das Training reduziert und die Kohlenhydratzufuhr auf 60–70 % erhöht, man spricht vom Carboloading. Dadurch steigen die Glykogenspeicher in Muskeln und Leber stark an. Steigen sie über das Normalmaß an, spricht man von der Superkompensation der Glykogenspeicher. Man kann dadurch bei zeitintensiven Ausdauerwettkämpfen länger auf seine Kohlenhydratspeicher zurückgreifen und eine höhere Laufgeschwindigkeit durchhalten. Durch diese Erhöhung ist eine Verbesserung der persönlichen Leistung möglich. Dies gilt insbesondere für Ausdauersportarten- bzw. -disziplinen (vgl. Hottenrott und Neumann 2010).

Erläuterungen zur Superkompensation

Wie Abb. 2.7zeigt, gibt es stark unterschiedliche Resyntheseraten im menschlichen Organismus. Daher wäre die Aussage, dass Anpassungserscheinungen durch die Superkompensation generell nach 2–3 Tagen eintreten, nicht korrekt. Im Ausdauerbereich hat z.B. Neumann (2002) aufgezeigt, dass ca. 6 Wochen vergehen, bis man von einer vollzogenen Anpassung im Organismus sprechen kann. Berücksichtigt werden müssen für die individuelle Regeneration z.B. folgende Parameter: Leistungsniveau, Trainingszustand, Alter, Ernährung, regenerative Maßnahmen oder Saisonabschnitt des Wettkampfjahres.

Читать дальше