Zurück im Hotel in Menton, taucht auch dort die Polizei auf. Denn Luise und André Giron haben sich im Hotel unter dem französischen Allerweltsnamen «Herr und Frau Herard» eingetragen, was in mehrerlei Hinsicht falsch ist: Erstens heissen sie anders, und zweitens sind sie nicht verheiratet.

Die Ereignisse überschlagen sich. Während sie mit der französischen Polizei noch den Streit wegen der fehlenden Ausweispapiere austragen, erhält Luise eine Depesche aus Dresden, wonach ihr zweitältester Sohn ernsthaft erkrankt sei: Friedrich Christian, genannt «Tia», zehn Jahre alt, leide an Typhus, dieser damals meistens tödlich verlaufenden Infektionskrankheit. Als dann auch noch ein Abgesandter des Papstes bei Luise vorspricht und sie eindringlich beschwört, die Affäre mit Giron zu beenden und ihrem kranken Sohn beizustehen, wird ihr alles zu viel. Sie knickt ein und will sofort nach Genf zurückkehren, um dann nach Dresden weiterzureisen. Deshalb bricht sie den bis Ende Februar geplanten Aufenthalt in Menton ab und reist am 4. Februar mit Giron zurück nach Genf.

Dort unternehmen ihre Rechtsanwälte, Adrien Lachenal und Felix Zehme, alles Menschenmögliche, damit Luise unverzüglich zu ihrem kranken Sohn nach Sachsen fahren kann. Dass gleichzeitig englische Zeitungen das Gerücht verbreiten, wonach Luise und Giron dem Katholizismus abschwören wollen, um die reformierte Religion anzunehmen und so eine baldige Heirat zu vereinfachen, verärgert die Royals in Dresden und Wien abermals und trägt nicht zu guter Stimmung bei, ganz im Gegenteil.

Die Rechtsanwälte führen intensive Gespräche mit Luise und André Giron: Wenn Luise ihre Kinder wiedersehen wolle, müsse sie sich wohl von Giron trennen. Luise entscheidet sich schliesslich für die Kinder und gegen den Liebhaber: Sie trennt sich schweren Herzens von André Giron. Die verhängnisvolle Liebesbeziehung scheint zu Ende zu gehen.

Nach einem angeblich sehr heftigen und sehr lauten Wortwechsel, wie Hotelangestellte berichten, verlässt Giron das «d’Angleterre» und reist mit dem Schnellzug in Richtung Paris/Brüssel ab. Luise will mit der Trennung von Giron den Weg ebnen für eine einvernehmliche Übereinkunft mit ihrem Ehegatten Friedrich August. Sie gibt sich diesbezüglich sehr optimistisch.

Luises Gesuch, zum kranken Sohn nach Dresden reisen zu dürfen, gelangt über ihre Anwälte in den Sachsenpalast. Dort bespricht Thronfolger Friedrich August es mit seinem Vater, König Georg, sowie mit den Ministern Sachsens. Die Ant-wort, die bald darauf per Telegramm nach Genf gelangt, lautet knapp und klar: «Seine königliche Hoheit lehnt die Erfüllung der gestellten Bitte definitiv und unter allen Umständen ab.» Damit nicht genug: Falls Luise es dennoch wagen sollte, nach Dresden zu fahren, werde die sächsische Polizei sie schon an der Grenze abfangen und inhaftieren. Etwas anderes stehe ihr auch nicht zu, denn sie habe am 9. Januar den Ehebruch schriftlich anerkannt.

Ein politischer Zündstoff

Der Hof in Sachsen will unter keinen Umständen die gefallene Kronprinzessin bei sich wissen, auch wenn Luise eine baldige Abreise in Aussicht stellt. Der eigentlich private Ehebruch hat nämlich in der Zwischenzeit eine politische Dimension erhalten: Der König von Sachsen, unbeliebt beim Volk, befürchtet ernsthaft und nicht ohne Grund einen Volksaufstand gegen sich.

Denn der Unmut gegen den König ist gross in der Bevölkerung: Nur schon das Gerücht, Luise sei in der Nacht von Freitag auf Samstag nach Sachsen gekommen, reichte für die Entfachung turbulenter Demonstrationen in Dresden: Das Volk hat seine Kronprinzessin nicht vergessen.

Dazu passt, dass Friedrich August das Hofpersonal barsch angewiesen hat, alle Zeitungen und Zeitschriften von Luises Kindern «sorgfältigst fernzuhalten». Dieser Befehl erfolgt deshalb, weil der älteste Sohn, Prinz Georg, in den Zeitungen Nachrichten über das Schicksal seiner Mutter gesucht habe. Der Prinz soll sehr niedergeschlagen sein und zu allen Darstellungen, die man ihm gab, nur ungläubig den Kopf geschüttelt haben.

Auch Luise wirkt nach der Absage aus Dresden niedergeschlagen, mehr noch: Sie ist am Boden zerstört – sie hat ihren Liebhaber fortgeschickt, um zu den Kindern zu gelangen, was der Hof ihr nun doch verwehrt. Sie fühlt sich allein gelassen und hilflos. Sie hat bereits alle Vorbereitungen für die Reise nach Dresden an das Krankenlager des Kindes getroffen, und ihre Anwälte können sie nur mit grösster Mühe davon abbringen, dorthin zu reisen. Sie selbst berichtet später über diese aufregenden Tage: «Die fortwährende Anstrengung und mein Gesundheitszustand liessen mich fühlen, dass ich am Ende meiner Kraft angelangt war und ein nervöser Zusammenbruch unvermeidlich sei.»

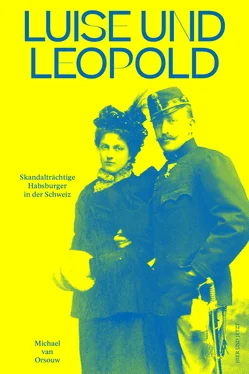

Ärztliche Hilfe scheint dringend angesagt. Auf Anraten ihrer Rechtsanwälte zeigt sich Luise damit einverstanden, ein Erholungsheim aufzusuchen. Sie raten ihr zu «La Metairie» in Nyon, diesem lang gestreckten Gebäudekomplex in Sanatoriumsweiss, einer eigentümlichen Mischung aus Hotel-, Schlossund Fabrikarchitektur, direkt in der Nähe des Genfersees und umgeben von einem baumreichen, grossen Park. Ihr Bruder Leopold Wölfling reist eigens von Montreux an und begleitet sie am düsteren Sonntagmorgen des 6. Februar 1903 auf dem Weg dorthin, ebenso wie ihre Anwälte, Adrien Lachenal und Felix Zehme, sowie der renommierte Chef der Genfer Frauenklinik, Dr. Alcide Jentzer. Als der Tross um 9.15 Uhr in Nyon eintrifft, steht ein nicht minder ehrwürdiges Empfangskomitee bereit, nämlich Direktor Prof. Dr. Johannes Martin zusammen mit dem Psychiater Prof. Dr. Auguste Forel, ergänzt um eine Pflegerin. Luise meint, es handle sich bei der «Metairie» um ein gewöhnliches Erholungsheim.

Wie ein Hotel.

Vielleicht etwas abgeschotteter.

Doch es ist eine psychiatrische Anstalt.

Damals unverblümt «Irrenhaus» genannt.

Und Forel gilt als einer der bekanntesten Psychiater der damaligen Schweiz, er leitete zuvor die Psychiatrische Klinik Zürich, das «Burghölzli». Er soll die gefallene Prinzessin eingehend untersuchen.

Zuerst muss Luise die Freiwilligkeit des Eintritts schriftlich beeiden. Ihr persönlicher Rechtsanwalt Lachenal hat ein spezielles Dokument vorbereitet; darin steht, dass Luise nicht nur freiwillig gekommen und eingetreten sei, sondern auch jederzeit die «Metairie» wieder verlassen könne, wenn sie dies wünsche.

Luise unterzeichnet schliesslich das massgeschneiderte Schreiben und erhält daraufhin eine Pflegerin in Spitalkleidung als Begleiterin zur Seite gestellt. Angetrieben von ihrer natürlichen Neugierde geht Luise durch die Gänge der Gebäude, da «erschreckten mich laute, durchdringende Schreie, die aus dem Zimmer gegenüber zu kommen schienen». Auf ihre Frage, was dort geschehe, meint die Pflegerin gleichgültig: «Dieser Lärm? Oh, das ist nur ein polnischer Graf, der seit 35 Jahren hier ist.»

Als Luise zudem sieht, dass alle Fenster vergittert sind, zum Essen weder Gabel noch Messer gereicht werden und nachts in den Gängen Schreie zu hören sind, dämmert ihr allmählich, dass sie in einer veritablen Irrenanstalt gelandet ist: «Ich dachte, diese Entdeckung würde mich töten. Hier war ich nun an dem Ort, den ich am meisten auf der Welt fürchtete! Aus Angst vor diesem hatte ich meinen Ruf geopfert. Diese letzte Ironie des Schicksals war zu viel für meine abgespannten Nerven. […] Ich wünschte zu sterben, so trostlos, verlassen und einsam fühlte ich mich.»

Diese Beschreibung scheint teilweise ihrem Hang zur Dramatik geschuldet. Denn Luise geniesst eine Sonderbehandlung, sie bewohnt im weitläufigen Park eine separate Villa mit vier Zimmern, hat eine eigene Pflegerin, und ihre Kammerfrau steht ihr noch immer zur Verfügung – sie hat einen deutlich besseren Status als eine gewöhnliche Patientin. Zwar meckert sie, ganz die verwöhnte Kronprinzessin, über die Qualität des Essens – «schlecht gekochte, unappetitliche Speisen, deren Anblick mich ekelte».

Читать дальше