Diese letzte Einschränkung lässt Luise zweifeln, denn Franz Joseph ist damals schon über ein halbes Jahrhundert im Amt und 72-jährig, sodass nicht klar ist, wie lange er noch das Sagen hat. (Dass Franz Joseph noch bis zu seinem Tod 1916 Kaiser bleibt, kann zu diesem Zeitpunkt niemand wissen.) Erzherzog Josef Ferdinand, drei Jahre jünger als seine Schwester, versucht es mit Argumenten, er lockt, er droht, und er befiehlt, denn er dient als Hauptmann in verschiedenen Regimentern – er ist sich militärisch zackiges Befehlen gewohnt, mit dem er allerdings hier in Genf nichts erreicht.

Schliesslich reist er frustriert und ohne Ergebnis zurück nach Österreich. Die Ironie der Geschichte ist, dass dieser Erzherzog 1902 seine Geschwister von unstatthaften Beziehungen abbringen will; doch ausgerechnet er heiratet später, 1921, selbst eine Bürgerliche, nämlich Rosa Kandie Kaltenbrunner. Nach Rosas frühem Tod nimmt er zwar eine Adlige zur Frau, allerdings wieder ungleicher Herkunft, nämlich Gertrude Tomanek von Beyerfels-Mondsee. Dafür wäre er vom Kaiser mit grosser Vehemenz getadelt worden, hätte dieser noch gelebt.

Kehren wir in den Dezember 1902 zurück, nach Genf. Während die zwei Ausreisser mit ihren Geliebten die Zeit damit verbringen, Einkäufe zu tätigen und das Theater zu besuchen, sieht sich der Hof in Dresden dazu gezwungen, nach der ersten Notlüge nun ehrlich zu informieren. Am 22.Dezember veröffentlicht das Dresdner Journal das offizielle Bulletin des sächsischen Königshofs: «Ihre kaiserliche und königliche Hoheit, die Frau Kronprinzessin, hat in der Nacht vom 11. zum 12.Dezember in einem anscheinend krankhaften Zustande seelischer Erregung Salzburg plötzlich verlassen und sich unter Abbruch aller Beziehungen zu ihren hiesigen Angehörigen ins Ausland begeben. Am königlichen Hofe sind diesen Winter alle grossen Festlichkeiten abgesagt. Auch der Neujahrsempfang wird nicht stattfinden.»

Die offizielle Verlautbarung soll dem Geschwätz und den anhaltenden Gerüchten ein Ende setzen. Aufschlussreich ist die Formulierung «in einem anscheinend krankhaften Zustande seelischer Erregung» – Luise wird pathologisiert, auch wenn das Wort «anscheinend» das Krankhafte etwas abmildert. Insofern stellt das Bulletin ein Meisterstück politischer PR dar, mit dem man sich viele Auswege offenlässt.

Doch der bis dato verborgene Skandal liegt nun öffentlich da: Der Adel in ganz Europa empört sich, während die politische Linke einmal mehr den Niedergang der degenerierten Monarchie herannahen sieht. Die Presse in Berlin spottet, die ungewöhnliche «seelische Erregung», welche zur Abreise beigetragen habe, trage einen Schnurrbart und schwarze Locken; die Journalisten spielen damit auf das Aussehen von André Giron an. Die Neue Freie Presse aus Wien analysiert messerscharf: «So radikal und ohne Scheu hat sich der Bruch der Leidenschaft mit der Tradition noch nie in einem Königshaus vollzogen. Man spürt förmlich diesen Kampf zwischen alter und neuer Zeit.»

Insofern ist der Skandal viel mehr als ein Regelverstoss zweier Adliger; er steht für den Kampf zwischen dem Gestern und dem Morgen. In der damaligen Zeit wimmelt es von Auf- und Umbrüchen: Die Industrie produziert immer mehr und immer günstiger; die Globalisierung nimmt ihren Lauf; Frauen fordern ihre Rechte ein; Auto, Elektrizität und Telefone beschleunigen den Alltag; Wissenschaft und Kunst zertrümmern das alte Weltbild. Sinnbild für diese Entwicklung sind die elektrischen Gehwege an der Weltausstellung in Paris von 1900: Die alte Welt kommt auf Knopfdruck in Bewegung! Der Soziologe Max Weber verwendet ein passendes Bild: Der Mensch der damaligen Zeit fühlt sich wie in einem rasenden Zug, aber er weiss nicht, wie die Weichen gestellt sind!

In dieser Zeit rasanter Entwicklungen stehen viele Menschen verunsichert zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen gestern und morgen, zwischen «alter und neuer Zeit». Dass Luise und Leopold ihren Bruch mit der Tradition so öffentlich austragen, ist vor diesem Hintergrund zu sehen.

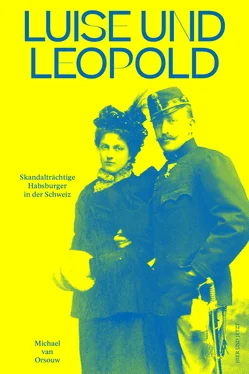

Sie inszenieren ihre Liebe auf ungehörige Weise: Luise mit André Giron.

Ein trauriger Weihnachtsabend

König Georg in Dresden verliert die Geduld mit seiner geflohenen Schwiegertochter Luise. Zuerst sagt er sämtliche königlichen Anlässe ab, zudem verfügt er, dass alle Theater im ganzen Königreich Sachsen geschlossen bleiben, «anlässlich des schmerzlichen Ereignisses in der sächsischen Königsfamilie», wie es offiziell heisst. Tags darauf geht er noch einen Schritt weiter: Er befiehlt, dass der ganze Hofstaat der Kronprinzessin per sofort aufzulösen sei. Zudem weist er seine Behörden an, Luise am Überschreiten der Grenzen des Landes Sachsen zu hindern. Damit erklärt der König seine Schwiegertochter Luise noch vor Weihnachten zur unerwünschten Person. Oder mit anderen Worten: Sachsen lässt seine Kronprinzessin fallen.

Das hält das Quartett nicht davon ab, am 24. Dezember das Weihnachtsfest im Hotel zu feiern, sogar mit einem eigens dafür gekauften Christbaum. Die Stimmung in der Schweiz richtet sich nicht grundsätzlich gegen die illustren Gäste. Stellvertretend sei die Zeitung Der Bund aus Bern zitiert: «Wir gestehen auch einer Kronprinzessin und einem Erzherzog das Recht zu, ihr Privatleben einzurichten, wie es ihren Neigungen und Ansichten am besten entspricht. Wir Republikaner sind gewiss am wenigsten geneigt, uns gesittet zu entrüsten, wenn wir sehen, dass irgendwo Mächte des Temperamentes und des Blutes über das starre monarchische Prinzip den Sieg davon tragen. Und besonders sind wir zur Nachsicht gestimmt, wenn eine Frau wie die Kronprinzessin mit ihrem Freiheitsdrang sich gegen den Zwang veralteter Etikette auflehnt.»

Doch man kann in Genf auch andere Meinungen vernehmen. Am Weihnachtstag trifft ein Brief ein, der wenig Feststimmung verbreitet haben dürfte. Ein anonymer Verfasser schreibt an Luise: «Die Schande, die Sie dem sächsischen Könighause sowie dem Vaterland bereitet haben, kann gar nicht in Worte ausgedrückt werden und ruft die allgemeine Erbitterung aller edeldenkenden Menschen hervor. Eine derartige Besudelung der Ehe eines gekrönten Hauptes […] kann nur als ein Verbrechen angesehen werden, deren irdische Strafe Sie, nebst Ihrem Galan nicht entgehen können.» Die angedrohte Konsequenz ist heftig und wenig weihnachtlich: «Das Loos eines Attentats ist für Sie gezogen und bestimmt. […] Das Blut ihres Galans Giron wird zuerst fliessen.»

Ein solcher Drohbrief hinterlässt seine Spuren bei den Empfängern. Entsprechend schreibt Kriminalkommissar Schwarz in seinem Tagesbulletin: «Frau Kronprinzessin gibt sich hier den Anschein, als sei sie lustig und guter Dinge, obgleich sie es nach meiner augenscheinlichen Ueberzeugung durchaus nicht ist. Sie sieht auffallend blass und eingefallen aus und als ich ihr heute früh auf der Treppe begegnete, glaubte ich eher eine ältere kranke Frau als unsere Kronprinzessin zu sehen. Dem Ausdruck der Augen fehlt jeder Glanz.»

Ob mit oder ohne Glanz in ihren Augen – Luise empfängt nach Weihnachten im Hotelzimmer einen Reporter der Wiener Zeit, dem sie anvertraut: «Das war ein schrecklicher Weihnachtsabend. Wir zündeten den Baum an und beschenkten uns mit Kleinigkeiten, aber dann vermochten wir uns nicht mehr zu halten und weinten alle miteinander furchtbar.» Die Prinzessin fasst sich gleich wieder und markiert trotzige Stärke: «Aber wenigstens bin ich jetzt frei! Endlich dem Zwang entronnen.»

Die Journalisten mögen die Story sehr: Eine Kronprinzessin und ein Erzherzog türmen, weil sie Leute aus dem Volk lieben; zudem ist sie schwanger. Das ist Boulevardstoff vom Feinsten, auch für klassische Zeitungen, die sich zu dieser Zeit mehr und mehr für solche Themen öffnen. Darum versuchen aggressive Reporter im Genfer Hotel d’Angleterre, für ihr Lesepublikum zusätzliche Details zu erfahren. Es ist Weihnachten und Neujahr, also ohnehin Nachrichtenflaute, weshalb ihre Berichte umso gefragter sind. Luise, Leopold und André Giron empfangen Journalisten aus Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und sogar aus Amerika und geben bereitwillig Auskunft, zum Beispiel den bekannten und auflagenstarken Zeitungen.

Читать дальше