2 Die stille Revolution

3 Die praktische Anwendung von Lean

4 Es beginnt mit der Führung

5 Patient:innen kommen immer zuerst

6 Sicherheit geht vor

7 Die Leistung einer Generation

8 Lean-Kompetenz aufbauen

9 Die Chance Krankenhausneubau

10 Schlusswort: Das Gesundheitssystem der Zukunft: demokratischer, vernetzter, transparenter

Literatur

Herausgeberportrait

1 Lean stärkt die organisationale Resilienz

Lean ist der richtige Ansatz, wenn es darum geht, die organisationale Resilienz einer Gesundheitsorganisation zu steigern. Lean ist ein Betriebssystem, das Prozesse stabilisiert, Probleme frühzeitig erkennt, isoliert und angeht. Lean sorgt dafür, dass es zu weniger Zusammenbrüchen von Systemen kommt und Patient:innen besser versorgt werden, indem sie keinen Schaden nehmen und das erhalten, was sie brauchen, und zwar jetzt. Lean verhindert, dass Mitarbeitende ausbrennen, weil sie sich Tag für Tag mit denselben Unzulänglichkeiten herumschlagen müssen. Im Rahmen der Krisenbewältigung von Covid-19 haben einige Organisationen viel über den Zusammenhang zwischen Lean und organisationaler Resilienz gelernt. Lean erhöht die Anpassungsfähigkeit eines Betriebs, indem es die Ressourcen der Mitarbeitenden mobilisiert und auf das gemeinsame Ziel ausrichtet. Lean macht ein Krankenhaus robust und krisenresistent.

Mitarbeitende in Gesundheitsorganisationen setzen sich für das Wohl ihrer Patient:innen ein. Deshalb haben sie diesen Beruf gewählt. Eigentlich müsste ihnen das Krankenhaus ein Umfeld bereitstellen, das es ihnen einfach macht, einen guten Job zu machen. Doch leider entspricht die Realität nicht diesem Ideal. Die Unzulänglichkeiten des Systems Krankenhaus kosten viel Energie und frustrieren jene, die ihren Patient:innen das geben wollen, was sie jetzt brauchen. Viele Mitarbeitende leiden deshalb unter „Verschleißerscheinungen“. Das zeigen unzählige Studien 1. Sie kehren dem Pflege- und dem Arztberuf im Krankenhaus den Rücken und suchen sich ein Umfeld, das nicht so belastend ist.

Weshalb gibt es Organisationen, die Veränderungen besser bewältigen als andere? Einige haben einfach nur Glück – und Verstand. Andere sind offensichtlich besser dafür disponiert, Krisen zu bewältigen. Nach einer Phase der Verunsicherung verstehen sie die Krise als Chance, nutzen diese und gehen gestärkt daraus hervor. Was machen diese Organisationen besser? Wir wissen inzwischen, dass Menschen krank werden, wenn sie mit zu vielen Veränderungen konfrontiert sind 2. Sie werden krank, weil die Veränderungen ihre Bewältigungsressourcen übersteigen und sie sich in Belastungssituationen nicht optimal verhalten.

Unternehmen geht es ähnlich. Viele Krankenhäuser sind vollauf damit beschäftigt, den Alltag zu bewältigen und haben kaum Ressourcen, Veränderungen zu antizipieren und zu bewältigen. Für sie wird es in Zeiten einer Krise schwierig, sich anzupassen und dabei ihre Widerstandskraft aufrechtzuerhalten.

Von der individuellen zur organisationalen Resilienz

Resilienz als Konstrukt auf der individuellen Ebene ist in der Forschung und Lehre bereits seit über 40 Jahren bekannt. Im Zuge der Forschung zu kritischen Lebensereignissen zeigte sich, dass es Menschen gibt, die Rückschläge in ihrem Leben wesentlich besser verkraften als andere, die krank werden oder sogar sterben. Daraus entstand ein eigener Forschungszweig, der sich mit der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen beschäftigt.

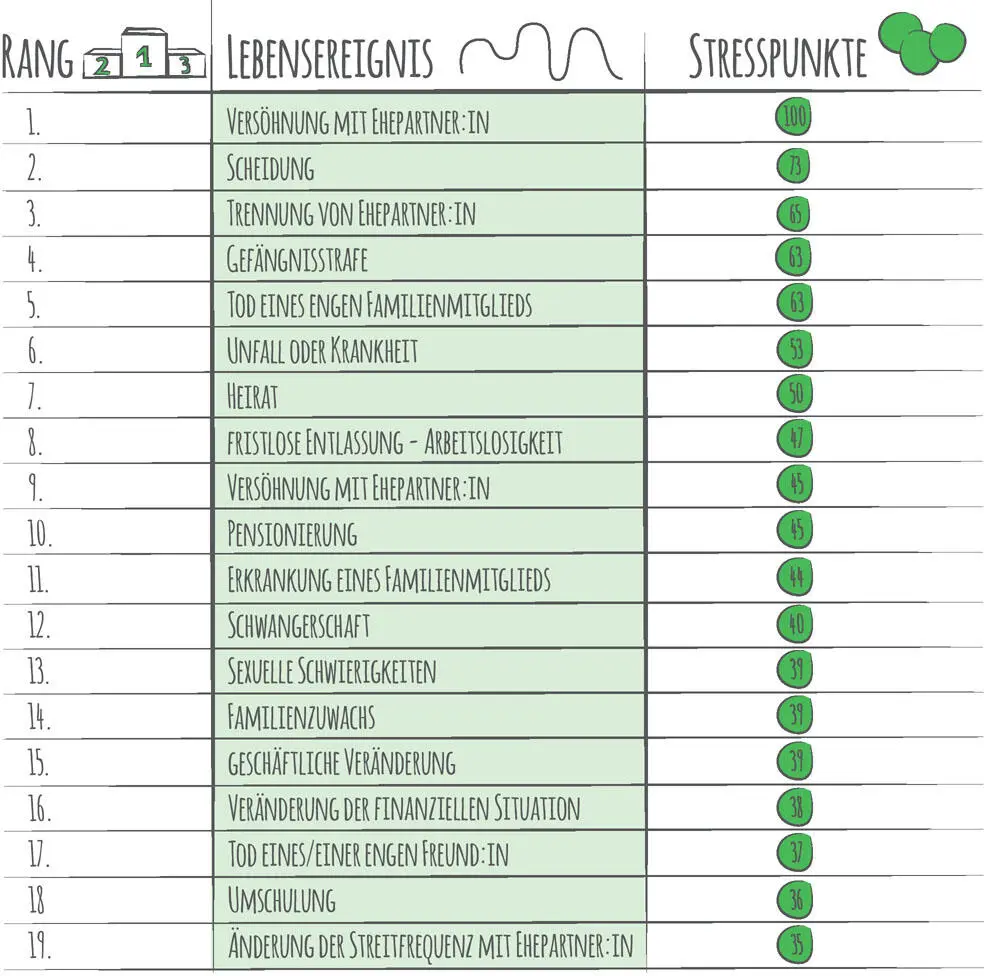

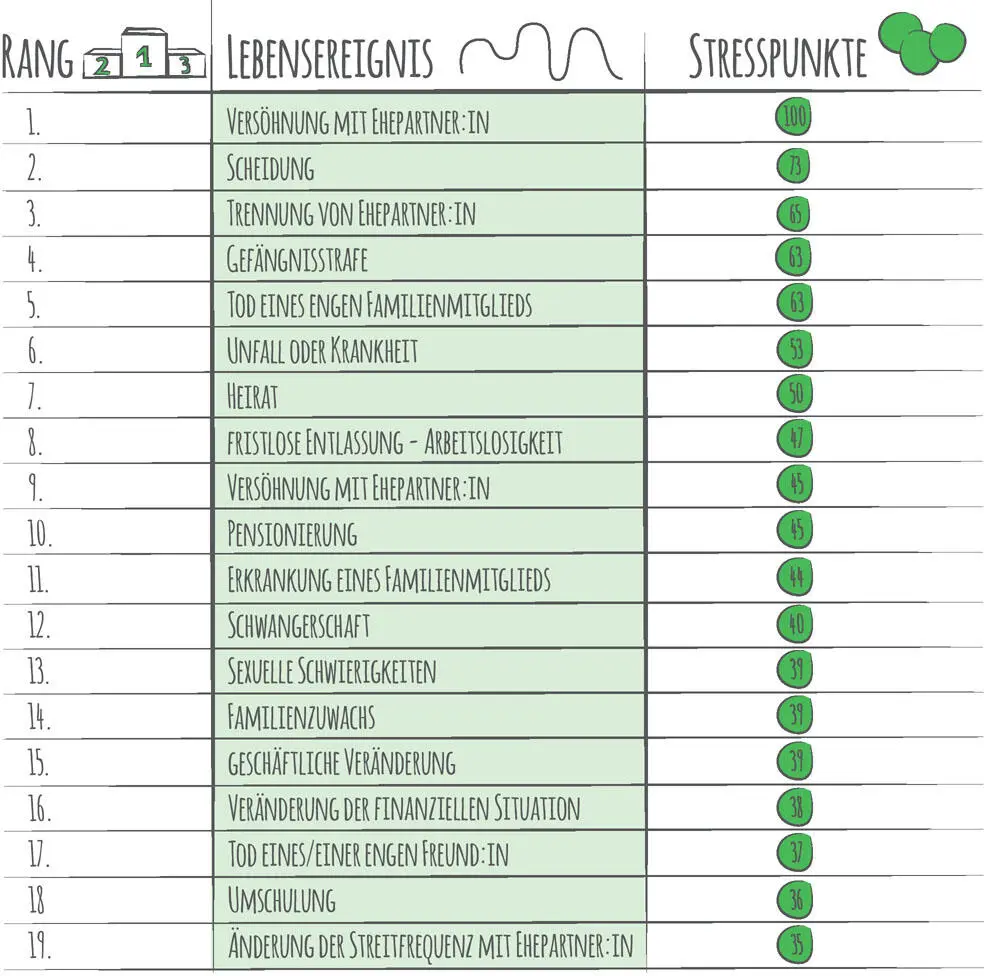

Abb. 1 „Social Readjustment Rating Scale“ (SRRS) basierend auf Holmes u. Rahe (1967)

Zu Beginn entstanden Listen mit dem Schweregrad kritischer Lebensereignisse 3. Der Wert rechts beschreibt, für wie schwierig die Bewältigung dieser Lebensereignisse angesehen wird. Es gibt solche, die wesentlich belastender sind als andere. Auf der Liste stehen auch Lebensereignisse, die positiv bewertet werden, etwa die Geburt eines Kindes. Einige Dinge auf dieser Liste sind kulturell bedingt, andere scheinen universell zu gelten.

Es gibt zwei Aspekte, die zu beachten sind: Erstens, was ist konkret zu tun, um dieses Lebensereignis zu bewältigen, und zweitens, in welchem Ausmaß ist dies mit emotionalen Belastungen verbunden? Die Frage ist also, weshalb im Zusammenhang mit kritischen Lebensereignissen Stress entsteht? Es ist wie bei der Elektrizität: Stress ist gleich Spannung und zu viel davon tötet. Spannung entsteht, weil ein kritisches Lebensereignis uns dazu zwingt, bisherige Denk- und Verhaltensmuster zu überarbeiten und uns einer neuen Lebensrealität anzupassen. Diese Spannung auszuhalten, ist anspruchsvoll. Spannung erzeugt aber auch jene Energie, die man benötigt, um Situationen zu bewältigen. Man muss Unsicherheit ertragen können, um von einem bisher stabilen Denk- und Verhaltensmuster zu einem neuen zu kommen. Vor allem aber hilft dabei, wenn man auf sicherem Grund steht.

Die Forschung zu kritischen Lebensereignissen beschäftigt sich vorwiegend mit negativen, nicht beeinflussbaren Situationen. Gern geht dabei vergessen, dass viele Ereignisse aufgrund von Entscheidungen eintreten. Im Verlaufe unseres Lebens fällt jede und jeder eine Menge an Entscheidungen. Die meisten davon sind nicht wirklich durchdacht. Das gilt im privaten Bereich genauso wie für Entscheidungen von Organisationen. Anschließend zwingen uns viele dieser Entscheidungen zu Anpassungen, deren Ausmaß wir zuvor nicht bedacht haben. In Unternehmen und speziell in Expertenorganisationen führt dies dazu, dass Entscheidungen nicht mit der Konsequenz umgesetzt werden, wie man es sich wünschen würde.

Ein Beispiel aus dem privaten Bereich: Ein neuer toller Job in einer anderen Stadt kann eine Menge Stress auslösen: zuerst der Umzug; dann der Abschied von Freund:innen; die schleichende Unsicherheit, ob es mit dem neuen Arbeitgeber funktionieren wird oder man den Job bereits wieder während der Probezeit verlieren wird; Spannungen mit den Kindern, die sich mit all diesen Veränderungen schwer tun, weil sie befürchten, keine Freund:innen zu finden; ein komplett neues Umfeld; eine neue Hausärztin, ein neuer Frisör, der nicht ganz überzeugt, ein anderer Bäcker, dessen Croissants hervorragend schmecken, nette Nachbar:innen, die jeden Abend mit viel Elan den Grill anwerfen und von denen man noch nicht weiß, wie sich das entwickeln wird, ein neuer Arbeitsweg für den/ die Partner:in mit mehr Stau, andere Ladenöffnungszeiten, andere Regeln für die Abfallentsorgung; An- und Abmeldung bei Behörden, Umzugsmeldungen an Versicherungen, höhere Krankenversicherungsprämien, neue Möbel, die online bestellt wurden und ewig auf sich warten lassen, Bilder, die nicht mehr zur neuen Wohnung passen, ein Elektroauto, für das man noch keinen Ladeanschluss hat. Das sind eigentlich harmlose Dinge. Denn man wollte diese Veränderung. Wahrscheinlich können wir auch auf Routinen und Vorerfahrungen zurückgreifen. Es ist nicht der erste Umzug, es ist nicht das erste Mal, dass etwas online bestellt wird, es ist nicht das erste Mal, dass man eine Wohnung selbst streicht. Trotzdem kann auch Erfreuliches Spannungen auslösen und neue Ordnungsmuster einfordern, die in ihrer zeitlichen Dichte und Anforderung als Belastung erlebt werden.

Ganz anders sieht es aus, wenn uns eine Veränderung von außen aufgezwungen wird und wir darauf nicht vorbereitet sind. Da tun wir uns wesentlich schwerer. Covid-19 ist ein Paradebeispiel. Menschen mit Vorerkrankungen werden von einer Covid-19 Erkrankung besonders hart getroffen. Das sind in der Schweiz oder in Deutschland rund 30% der Bevölkerung. Ihr Risiko, an Covid-19 zu versterben, ist um ein Mehrfaches höher. Zudem ist die Gefahr gegeben, dass im Falle einer Infektion alles noch schlimmer wird. Im New England Journal of Medicine erschien ein Artikel, der die Kollateralschäden von Covid-19 beschreibt 4: erhöhtes Risiko für Depression, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Konzentrationsprobleme, Suchtmittelmissbrauch, häusliche Gewalt, Gereiztheit, Stresserkrankungen wie Magen-Darm Probleme und das zusätzlich zu den gesundheitlichen Problemen, unter denen diese Population bereits leidet. Soziale, wirtschaftliche, psychische und physische Belastungen, die vorher schon da waren, können sich im Falle einer Erkrankung zu einem verheerenden Cocktail vermischen.

Читать дальше