Thomas Ahrens - Recht des geistigen Eigentums

Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Ahrens - Recht des geistigen Eigentums» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Recht des geistigen Eigentums

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Recht des geistigen Eigentums: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Recht des geistigen Eigentums»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Der Band widmet sich wissenschaftlich fundiert den Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts.

Ein gesondertes Kapitel beschäftigt sich mit der Frage der Rechtsdurchsetzung.

Mit dieser Neuauflage auf aktuellstem Stand sind Studierende bestens für Studium und Prüfung gewappnet.

Recht des geistigen Eigentums — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Recht des geistigen Eigentums», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Eine neue Gebührenstruktur (ab dem 23.3.2016) mit Steigerungen der Anmeldegebühren für Markenanmeldungen mit 3 oder mehr Klassen und Senkungen der Gebühren u.a. für Markenverlängerungen und Widersprüche sowie in Löschungs- und Beschwerdeverfahren;

Die Handhabung der Klassifikation von Marken, wodurch unter Oberbegriffe nur solche Waren und Dienstleistungen fallen, die begrifflich hiervon umfasst sind;

Die Widerspruchsfrist für den EU-Anteil von Internationalen Registrierungen (IR), die 1 Monat nach der Markenveröffentlichung beginnt. Die Widerspruchsfrist selbst beträgt weiterhin 3 Monate.

Die Neudefinition der Markenfähigkeit mit Entfallen des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit;

Die Einführung einer neuen Markenform, der Gewährleistungs- bzw. Zertifizierungsmarke33.

Die Regelungen zur Unionsmarkein der UMVUMV werden in den folgenden Kapiteln insbesondere in Kap. 2 im Vergleich zu den Regelungen des MarkenG behandelt.

§ 43 Schutzzweck und Funktion

Das MarkenG regelt umfassend die Kennzeichenrechte als Teil der gewerblichen Schutzrechte. Ursprünglich diente die Marke bzw. das Warenzeichen allein als HerkunftshinweisHerkunft-shinweis für WareWare n bzw. Produkte eines bestimmten Betriebes. Sie sollte sicherstellen, dass gleichartige Produkte aus Produktionsbetrieben nicht mit ähnlichen Bezeichnungen gekennzeichnet wurden. Der ursprüngliche Grundsatz der internationalen Erschöpfung wurde hiervon abgeleitet, da dem Zeicheninhaber keine Verbietungsrechte zustehen müssten, da die Produkte aus seinem Betrieb stammten.1 Daneben haben jedoch auch weitere Funktionen einer Marke wie die Vertrauens-, Qualitäts- und GarantieMarkeGarantiefunktionGarantie-funktion funktionin Bezug auf bestimmte Waren- oder Dienstleistungseigenschaften, aber auch die WerbefunktionWerbefunktion eine wenn auch gegenüber der Herkunftsfunktion eher untergeordnete Stellung erlangt. In der Literatur werden auch Kommunikations- und Investitionsfunktion genannt.2 Jedenfalls werden dem Inhaber von Marken oder von weiteren vom MarkenG erfassten Kennzeichen Ausschließlichkeitsrechte im Geltungsbereich des MarkenG eingeräumt, deren Schutzumfang so weit reicht, wie eine Verwechslung mit jüngeren Kennzeichen durch die relevanten VerkehrskreisVerkehrskreise ausgeschlossen ist. Gegenüber den übrigen gewerblichen SchutzrechtSchutzrechtMarkeen haben Marken die Eigenart, dass ihre Laufzeit nicht begrenzt ist. Werden die Marken rechtserhaltend benutzt und regelmäßig durch Zahlung einer Gebühr verlängert, stellen sie „ewige“ AusschließlichkeitsrechteAusschließlichkeitsrechtewiges dar.

§ 44 Einordnung und ergänzendergänzendKennzeichenschutzer KennzeichenKennzeichenergänzender Schutzschutz

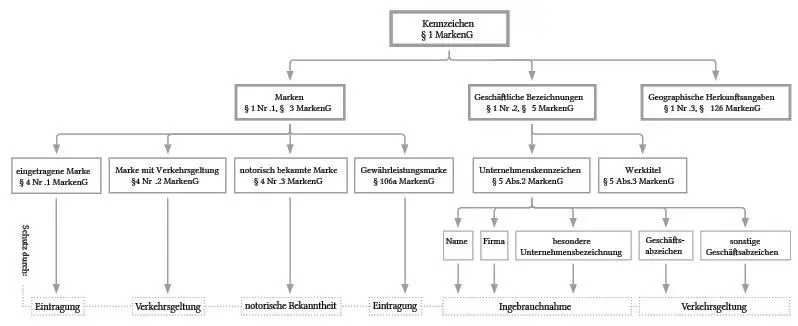

§ 1 MarkenG definiert den sachlichen Geltungsbereich des deutschen MarkenG und umfasst – anders als die europäischeuropäischGMVOe UMVGMVO, die ausschließlich eingetragene Marken behandelt (Art. 6 UMV) – nicht nur Marken, sondern auch geschäftliche BezeichnunggeschäftlicheBezeichnungen und geografische Herkunftsangabegeografische Herkunftsangaben.

Kennzeichenschutz im Rahmen des MarkenG wird nicht nur den in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragenen MarkeMarke ngewährt, sondern auch Marken, die durch Benutzung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erworben haben (§ 4 Nr. 2 MarkenG) oder im Sinne des Art. 6 bisder PVÜ1 eine notorische Bekanntheit (§ 4 Nr. 3 MarkenG, s.u. § 48 IV 3) genießen.

Der Schutz geschäftlicher Zeichenwird in § 5 MarkenG geregelt und umfasst UnternehmenskennzeichenUnternehmenskennzeichenKennzeichenUnternehmens- und Werktitel. Als Unternehmenskennzeichenwerden in § 5 Abs. 2 MarkenG zum einen Kennzeichen mit NamensfunktionUnternehmenskennzeichenmit Namensfunktion definiert, die im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma oder als besondere Bezeichnung eines GeschäftsbetriebGeschäftsbetrieb esbenutzt werden, zum anderen Kennzeichen ohne NamensfunktionUnternehmenskennzeichenohne Namensfunktion wie Geschäftsabzeichen oder sonstige zur Unterscheidung von Geschäftsbetrieben bestimmte Kennzeichen, die in den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichen des Geschäftsbetriebes gelten. Generell sind Unternehmenskennzeichen an den Geschäftsbetrieb gebunden und können nur zusammen mit diesem übertragen werden. DomainDomain namen(s.u. § 63) können, wenn ihnen eine kennzeichnende Funktion zugeordnet wird, Unternehmenskennzeichen sein, wobei die Frage, ob hierfür eine Verkehrsgeltung notwendig ist, noch nicht abschließend geklärt ist.

In § 5 Abs. 3 MarkenG sind unter dem Begriff des WerktitelWerk-titel sNamen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften wie Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte, Magazine oder auch Musikpartituren und Kalender sowie Ton- und Bildwerke, Bühnenwerke oder vergleichbare Werke unter Schutz gestellt. Werktitel sind werkbezogen und üben eine Namensfunktion aus. Dies gilt auch für Untertitel.

Die Anwendung anderer Vorschriftenzum Schutz von markenrechtlichen Bezeichnungen und geografischen Herkunftsangabegeografische Herkunftsangaben wird gem. § 2 MarkenG nicht ausgeschlossen. In Frage kommen hierfür insbesondere Regelungen des GeschmacksmusterGeschmacksmuster- bzw. DesignDesign -sowie UrheberrechtUrheberrecht es, deren Ausrichtung in Bezug auf ihre jeweilige Schutzfunktion eine andere ist. Ähnliches gilt auch für handelsrechtliche Vorschriftenüber die Firma (§§ 17–37a HGB) sowie den namensrechtNamensrecht licheinschlägigen § 12 BGB.

Als Beispiel für die sich ergänzenden Schutzrechte seien beispielsweise zwei- oder dreidimensionale Logos genannt, die neben dem Zeichenschutz gleichzeitig Formenschutz im Sinne des § 2 Abs. 1 Designgesetz bzw. Artikel 4 Abs. 1 GGVO genießen.2

Abb. 4: Übersicht über Kennzeichenarten im MarkenG

Zur umfassenden Regelung im Markengesetz sind ergänzende Bestimmungen im Recht des unlauteren Wettbewerbes (UWG)enthalten. Dieser vom BGHBGH in ständiger Rechtsprechung vertretenen Auffassung steht die Meinung von Fezer3 – die Regelungen des Markengesetzes und des UWG konkurrieren – entgegen. Nach Hacker4 können die markenrechtlichen Regeln von denen des UWG wie folgt abgegrenzt werden: Kann ein Tatbestand unter die Regelungen des MarkenG subsumiert werden, so richtet sich die Beurteilung ausschließlich nach den Bestimmungen des MarkenG. Fällt ein Sachverhalt grundsätzlich in den Anwendungsbereich des MarkenG, obwohl er nicht oder nicht vollständig unter Regelungen des MarkenG subsumiert werden kann, so ist die Anwendung wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen ausgeschlossen. Dem UWG zugänglich ist ein Sachverhalt, der von vornherein nicht in den Anwendungsbereich des MarkenG fällt. Allerdings sei dem Einzelfall vorbehalten – so Hacker –, ob in Bezug auf einen gesamten Tatbestand der Anwendungsbereich des MarkenG nicht berührt würde und somit die Anwendung des UWG möglich sei oder ob lediglich ein Tatbestandsmerkmal eines dem Grunde nach markenrechtlichen Tatbestandes nicht erfüllt sei und damit eine Anwendung des UWG ausgeschlossen ist. Unterschiedliche Sachverhalte liegen beispielsweise vor, wenn AnspruchAnspruchGrundlagesgrundlage zum einen das Markenrecht aufgrund der widerrechtlichen Verwendung einer Marke ist und zum anderen die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften wegen der widerrechtlichen Verwendung eines konkreten Produktes (einschließlich der Marke) vorliegen.5 Einer Anwendung des UWG steht nichts entgegen, wenn aufgrund der nicht kennzeichenmäßigen Verwendung eines Unternehmenskennzeichens oder einer Marke der Anwendungsbereich des MarkenG nicht tangiert ist. Die Regelung des § 5 II UWG (Irreführungsverbot) hat durch die UWG-Novelle vom 22.12.2008 in Umsetzung des Art. 6 II lit. A (EG) UGP-RL 2005/29 eine neue Fassung erhalten, die eine ausschließliche Anwendbarkeit des MarkenG im Einzelfall nicht mehr zulässt. Jedoch muss als weitere Voraussetzung die wettbewerbliche Relevanz erfüllt sein.6

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Recht des geistigen Eigentums»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Recht des geistigen Eigentums» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Recht des geistigen Eigentums» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.