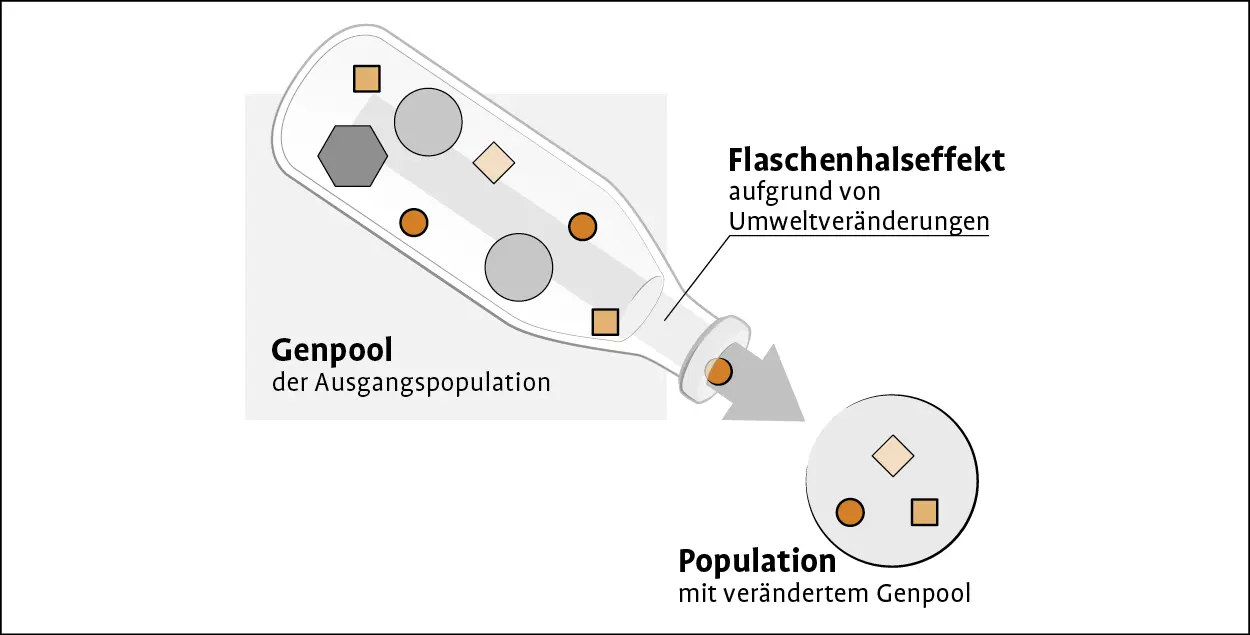

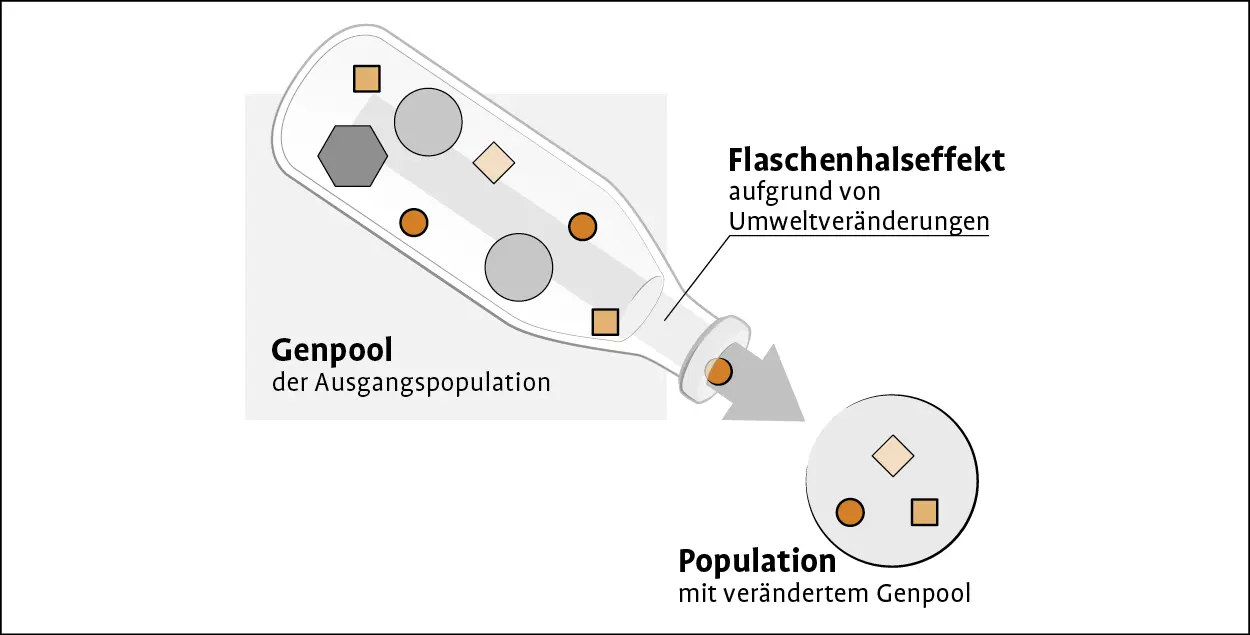

Abb. 2.5: Genetischer Flaschenhals.

2.1.4 Klimatische Auswirkungen und Kontinentaldrift

A Inwiefern haben die Eiszeiten des Pleistozäns die geographische Verbreitung von den heutigen Tier- und Pflanzenarten beeinflusst?

Während der Eiszeiten des Pleistozäns (d.h. in den vergangenen 2–3 Mio. Jahren) haben sich sehr kalte und lange Phasen mit Phasen abgewechselt, die deutlich kürzer waren und in denen die Umgebungstemperaturen auf heutige oder noch höhere Werte anstiegen. Diese klimatischen Veränderungen haben dazu geführt, dass sich Populationen von Tier- und Pflanzenarten abwechselnd ausgebreitet und wieder in isolierte Gebiete (Habitatinseln bzw. Patches) zurückgezogen haben. In den Zeiten in denen sie in isolierten Habitatinseln überdauert haben, konnten sie sich unabhängig von den anderen Populationen weiterentwickelt und so teilweise zu Biospezies evolvieren.

S Wie kann man Schwankungen der Umgebungstemperaturen in der Vergangenheit nachweisen?

Anhand der Verteilung von Sauerstoffisotopen bzw. deren Verhältnisse in Bohrkernen vom Meeresgrund, kann man auf die in der Vergangenheit vorherrschenden Umgebungstemperaturen rückschließen. Sauerstoffisotope haben die gleiche Kernladungszahl aber unterschiedliche Neutronenzahlen (160 und 180) und dadurch eine unterschiedliche Masse. Aus dem Meerwasser verdunsten bevorzugt Wassermoleküle mit dem leichteren Isotop 16O im Vergleich zu 18O-Wassermolekülen. Während Warmzeiten wird das leichtere 16O durch den Regen wieder in das Meerwasser zurückgeführt und dessen 16O/18O-Verhältnis somit wieder ins ursprüngliche Verhältnis gebracht. Während der Kaltzeiten besteht der Niederschlag jedoch aus Schnee und das 16O wird in den entstehenden Eismassen teilweise für sehr lange Zeit gebunden. Dadurch vergrößert sich in den kalten Zeiten der Anteil von 18O zu 16O im Meerwasser und 18O wird entsprechend von den marinen Organismen verstärkt in ihren Kalkschalen eingelagert. Sterben die Meereslebewesen, verändert sich das spezifische Verhältnis der Sauerstoffisotope in ihren Kalkschalen zueinander nicht mehr. Anhand der Sauerstoffisotopenmethode werden die Sedimente aus dem Meeresboden, welche hauptsächlich aus den Kalkschalen bestehen, auf ihre Isotopenverhältnisse analysiert. Diese lassen Rückschlüsse auf die Temperaturveränderungen in der Vergangenheit zu. So konnte man das Auftreten von 16 eiszeitlichen Zyklen des Pleistozäns nachweisen.

D Mit welcher Methode kann man die geographische Verbreitung von Pflanzenarten in der Vergangenheit untersuchen?

Die Pollenanalyse gibt Aufschluss über das Auftreten und die geographische Verbreitung von Pflanzenarten und Veränderungen in der Vegetation. Hier sind insbesondere Holzgewächse von Bedeutung, da sie den Hauptanteil an Pollen produzieren. Mit der Pollenanalyse konnte man z.B. nachweisen, dass sich während der klimatischen Veränderungen der Eiszeiten verschiedene Baumarten wie z.B. Fichten (Picea) und Buchen (Fagus) unterschiedlich schnell ausgebreitet bzw. zurückgezogen haben. Man nimmt an, dass die heutigen Hotspots der Artendiversität in Südamerika Refugien von Wäldern während der letzten Eiszeit waren und damit Zentren von erhöhter Artbildung darstellen.

F Warum spielt die Kontinentaldrift bei der Entstehung von Arten eine zentrale Rolle?

Durch die Bewegung der tektonischen Platten und mit ihnen ganzer Kontinente wurden Tier- und Pflanzenpopulationen voneinander abgespalten und getrennt und konnten sich so unabhängig voneinander entwickeln (s. Frage 1). Zudem schoben sich die Landmassen in andere klimatische Zonen.

G Wie erklärt man sich die Evolution der großen flugunfähigen Vögel, wie Strauß (Struthio camelus) in Afrika, Nandu (Rhea americanus) in Südamerika und des Emus (Dromaius novaehollandiae) in Asien?

Das Entstehen dieser drei nah verwandten und ökologisch sehr ähnlichen Arten auf den drei weit voneinander entfernten Kontinenten wird durch die Kontinentaldrift erklärt. So geht man davon aus, dass die drei Arten auf einen gemeinsamen flugunfähigen Vorfahren zurückgehen, welcher auf dem Großkontinent Gondwanaland vorkam. Durch das Auseinanderbrechen von Gondwanaland vor etwa 150 Millionen Jahren wurden Populationen dieser Art auf den unterschiedlichen Kontinenten voneinander isoliert und konnten sich so unabhängig voneinander entwickeln. Durch molekulargenetische Methoden lässt sich heutzutage die Abspaltung der verschiedenen flugunfähigen Vogelarten datieren und zeigen, dass die Zeitpunkte der Abspaltungen sich mit den Bewegungen der jeweiligen Kontinente zueinander erklären lassen.

2.1.5 Konvergente oder parallele Evolution

A Was versteht man unter konvergenter oder paralleler Evolution? Erklären Sie die Begriffe anhand eines Beispiels.

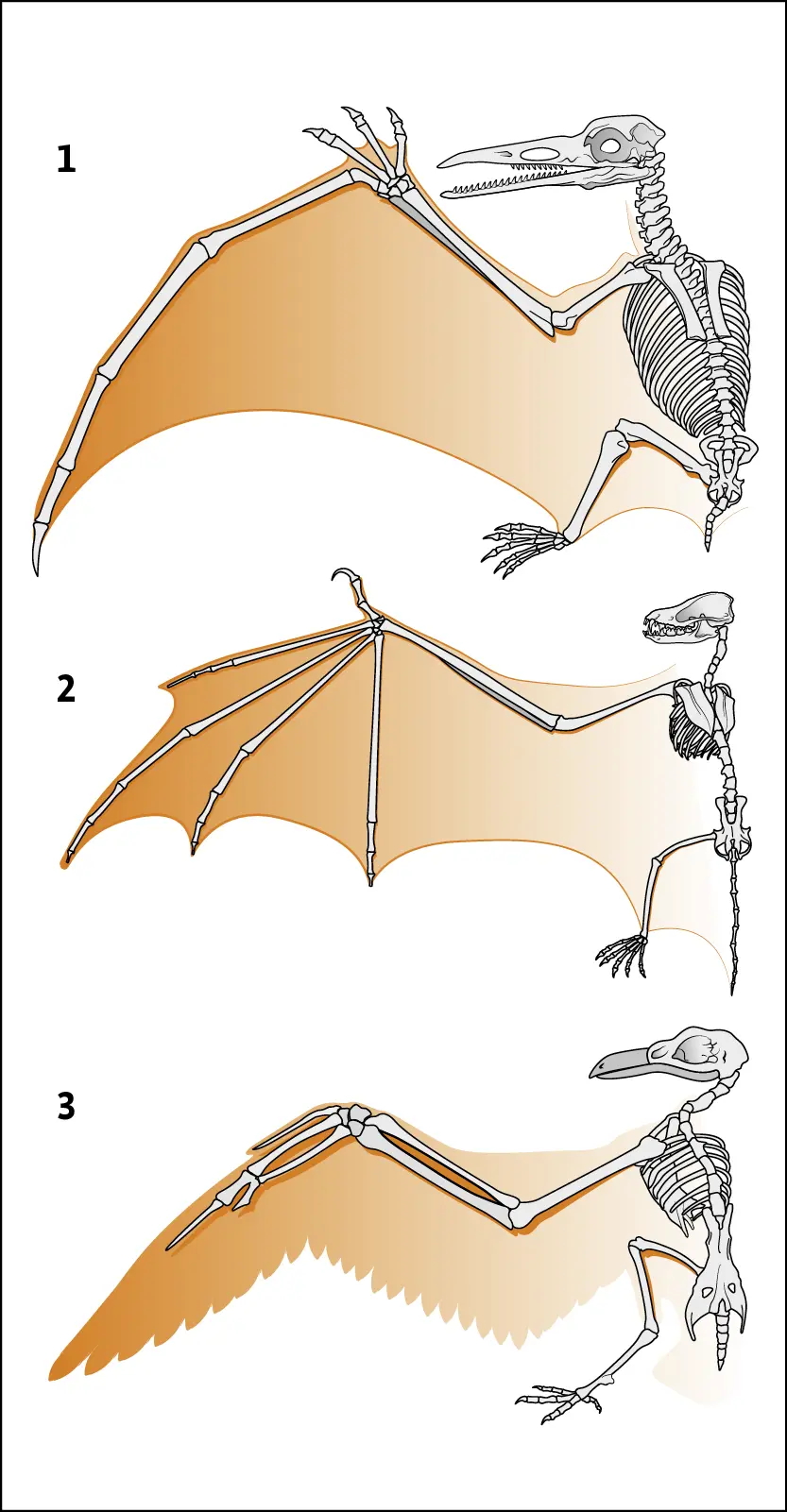

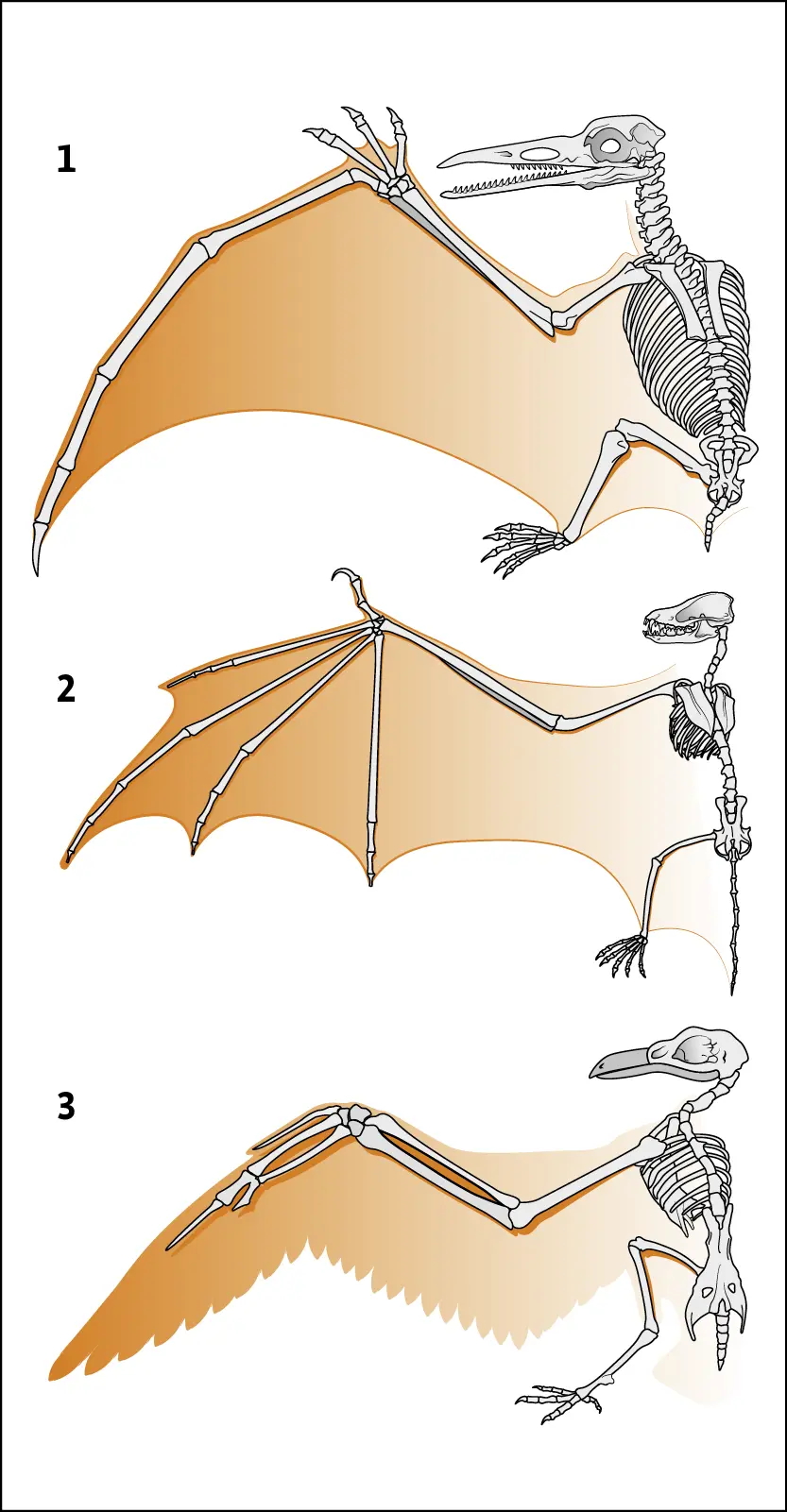

Ein klassisches Beispiel für konvergente oder parallele Evolution ist das Vorkommen von Fledermaus- und Vogelflügel. Die Flügel sind hier aus unterschiedlichen morphologischen Strukturen hervorgegangen und haben unterschiedliche evolutionäre Wurzeln, übernehmen aber eine vergleichbare Aufgabe (s. Abb. 2.6). Bei der konvergenten oder parallelen Evolution finden wir also eine Ähnlichkeit in Bau und Funktion bei weitläufig verwandten Arten, die auf ähnliche Selektionskräfte zurückzuführen ist nicht aber auf einen gemeinsamen evolutiven Ursprung.

Abb. 2.6: Konvergente Evolution der Flugfähigkeit bei drei unterschiedlichen Tiergruppen 1 Flugsaurier, 2 Fledermaus und 3 Vogel.

S Was versteht man unter homologen und analogen Strukturen? Geben Sie jeweils ein Beispiel.

Homologe (übereinstimmende) Strukturen sind abgeleitete Strukturen mit einem gemeinsamen evolutionären Ursprung. Homologe Merkmale gehen also auf die Merkmale eines gemeinsamen Vorfahren zurück, wie z.B. die Flugunfähigkeit von Strauß, Nandu und Emu. Analoge Strukturen haben eine ähnliche Form oder Funktion, sind aber nicht homolog, d.h. sie haben sich unabhängig voneinander entwickelt, wie die Flügel bei Fledermäusen und Vögeln (s. Abb. 2.6).

2.2 Zusammenfassung des Themas Evolutionärer Hintergrund

Die Ökologie befasst sich mit den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt und die Evolution damit, wie Arten sich unter unterschiedlichen Selektionsdrücke entwickeln. Die Evolution wird also sowohl durch physikalische Umweltfaktoren, der Verfügbarkeit von Ressourcen, aber auch durch alle Arten von Interaktionen (Konkurrenz, Prädation, Parasitismus etc.) angetrieben. Ökologie und Evolution sind daher unweigerlich eng miteinander verbunden. Um ökologische Prozesse zu verstehen, bedarf es eines grundlegenden Verständnisses der Evolutionstheorie.

Die natürliche Selektion. Die Evolutionstheorie von Darwin baut auf die folgenden grundlegenden Erkenntnissen auf: 1. Individuen einer Population sind nicht identisch; 2. Die Variabilität zwischen Individuen hat eine genetische Grundlage; 3. Es werden weit mehr Nachkommen produziert als in der nächsten Generation auftreten; 4. Die Anzahl der Nachkommen hängt von den Eigenschaften der Individuen ab; 5. Die Anzahl der Nachkommen die ein Individuum hinterlässt, hängt sehr entscheidend von den Interaktionen zwischen den Merkmalen eines Individuums und seiner Umwelt ab. Individuen, die am besten in der Lage sind, Risiken und Gefahren zu überleben und sich am erfolgreichsten reproduzieren, haben die größte Fitness und tragen überdurchschnittlich zu den folgenden Generationen bei. Die Fitness wird durch Überleben und Reproduktion bestimmt. Die natürliche Selektion hat kein Ziel, vielmehr überleben Individuen und pflanzen sich erfolgreich fort, weil sie Merkmale haben, die ihnen das unter den vorherrschenden Lebensbedingungen ermöglichen.

Читать дальше