(Tora)

Die Tora (hebr. tôrāh „Weisung“), die im Griechischen als „das Gesetz“ bezeichnet wird (ὁ νόμος/ho nomos) und die fünf Bücher Mose umfasst, war für das antike Judentum dasjenige Textkorpus, in dem die bindenden Traditionen der Vorväter sowie jene Merkmale festgehalten wurden, die die ethnische Identität des Judentums bestimmen sollten. Sie wurde als jene Ordnung verstanden und interpretiert, die Gott durch Mose seinem erwählten Volk gegeben hatte, damit dieses den mit Gott geschlossenen Bund einhalten konnte. Die Tora sollte also nicht primär zu guten Werken anleiten, die vor Gott beim Gericht vorgebracht werden konnten, sondern als Weisung zum Verbleib im Bundesverhältnis. Diese Grundausrichtung kann als „Bundesnomismus“ bezeichnet werden, wenngleich dieser in sehr unterschiedlichen Spielarten gedacht wurde.

(Die Bedeutung des Gesetzes)

Mose galt sowohl als Verfasser der Tora (vgl. Dtn 1,1) als auch als Gesetzgeber (z. B. Josephus, c. Ap. 2,153f.). Ebenso wird immer wieder festgehalten, dass die Tora Gottes Gabe an Israel darstellt (z. B. Ex 24,3). Sie regelt umfassend alle Bereiche der Gesellschaft: Sie ist kultisches Gesetz, wenn sie u. a. die Einzigkeit des Jerusalemer Heiligtums, die Opferhandlungen und die priesterlichen Familien festlegt. Sie ist politische Ordnung, indem sie den Priestern die beherrschende Stellung im Staat zuspricht. Ihre Bestimmungen zu Ehe und Familie, zu Sexualität, zu reinen und unreinen Speisen, zu Wirtschafts- und Fremdenrecht u.v.m. umgreifen alle Lebenskontexte. Josephus gewährt einen Einblick in die Wahrnehmung der Tora durch einen gebildeten Judäer, der griechisch-römischen Lesern plausibel machen will, wodurch sich die Tora im Kontext antiker Gesetzestraditionen unterscheidet (c. Ap. 2,146):

„Unsere Gesetze geben die beste Anleitung zur Gottesfurcht, zur Gemeinschaft miteinander und zur umfassenden Menschenfreundlichkeit, sowie zur Gerechtigkeit, zur Ausdauer in Beschwerden und zur Todesverachtung.“

(Die Tora im frühen Christentum)

Die Bindung an die Tora stellte eine der größten Herausforderungen für die Identitätskonstruktionen des frühen Christentums dar, wie im Laufe der folgenden Darstellung wiederholt deutlich werden wird (s. u. 10 u. 13). Auch die Frage, welche Bedeutung die Erwählung Israels und der Bund Gottes mit seinem Volk angesichts der endzeitlichen Zuwendung Gottes in Jesus Christus haben könnte, wurde gerade angesichts der nur geringen Akzeptanz des Evangeliums unter Judäern virulent (vgl. Röm 9–11). Die heiligen Schriften Israels, in ihrer hebräischen Form oder in der griechischen Übersetzung, waren selbstverständlicher Ausgangspunkt und Maßstab für das Verständnis des Christusereignisses, wenngleich unter einem neuen, veränderten Blickwinkel.

3.1.3 Jerusalem und der Tempel

(Die religiöse Bedeutung des Tempels)

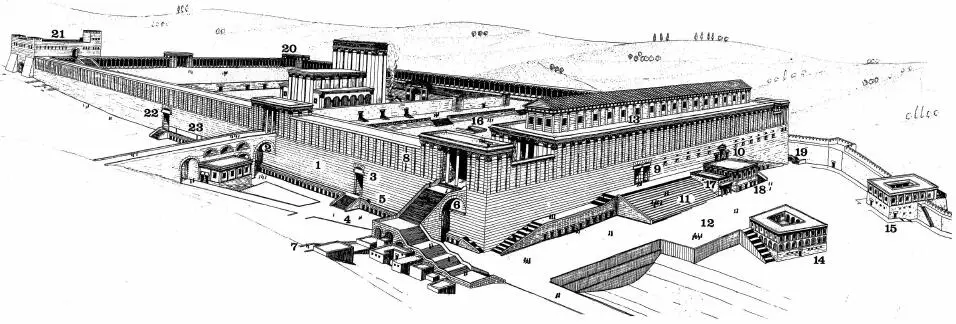

Die Bedeutung des Jerusalemer Heiligtums wird in den heiligen Schriften Israels sowohl in der Tora (v. a. Dtn 12,13–28) als auch in der sog. Zionstheologie (z. B. Ps 9,12; Am 1,2; Jes 14,32), die den Tempelberg als Gottes Wohnstätte versteht, zum Ausdruck gebracht. Der Tempel wurde als der zentrale Ort angesehen, an dem Gott – bilderlos – verehrt wird. Die Vorstellungen von Gottes Anwesenheit im Tempel und der Heiligkeit seiner Stadt Jerusalem wurden weithin geteilt (vgl. z. B. Mt 23,21; Josephus, bell. 6,300), auch wenn es Gegenstimmen gab (z. B. Jes 66,1f.; Apg 7,48). Der Alexandriner Philo betrachtete Jerusalem als seine Mutterstadt (Flacc. 46), obwohl er sie nur einmal in seinem Leben besucht hatte. Judäer aus Palästina und der Diaspora finanzierten durch die Tempelabgabe den Kult (s. u. S. 76) und pilgerten zu den Festzeiten nach Jerusalem, denn der Tempel war der einzige Ort, an dem die durch die Tora vorgeschriebenen Opfer dargebracht werden konnten. Das Verhältnis Gottes zu Israel, das in Tora, Bund und Erwählung sprachlich zum Ausdruck kam, wurde im Tempel mit seinem Kult konkret erfahrbar.

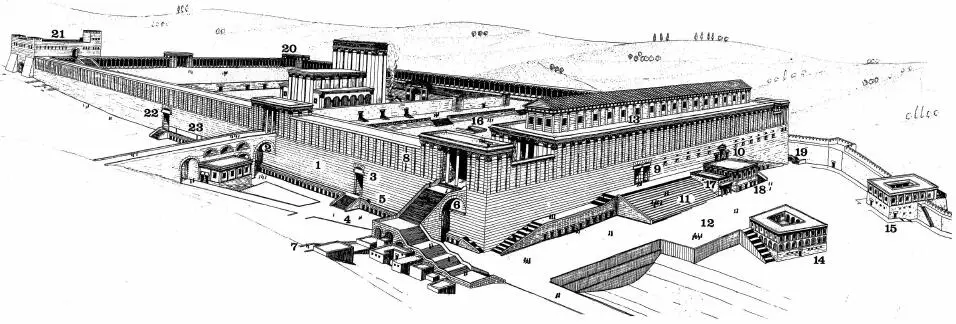

Das Heiligtum selbst wie auch die gesamte Anlage wurden von Herodes dem Großen seit 20/19 v. Chr. zu einer der prächtigsten Kultstätten des Mittelmeerraums ausgebaut. So nennt etwa Plinius der Ältere Jerusalem „die berühmteste Stadt des Ostens“ (vgl. nat. hist. 5,70). Angeführt vom amtierenden Hohepriester vollzogen Priester und Leviten aus 24 Klassen im Turnus den Kult. Dessen korrekte Durchführung war von so hoher Bedeutung, dass sich wegen Streitigkeiten über den richtigen Ablauf u. a. die Gemeinschaft, auf die die Qumranschriften zurückgehen, vom Jerusalemer Tempel trennte (s. u. 3.2.3). Schon deutlich früher hatten sich die Samaritaner u. a. wegen des Anspruchs Jerusalems, allein die Wohnstätte Gottes zu beherbergen, von Israel getrennt (s. u. 3.3).

(Die wirtschaftliche Bedeutung des Tempels)

Der Tempel war aber nicht nur religiöses Zentrum, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein wichtiger Faktor für die Jerusalemer Bevölkerung. Nicht nur die Pilger sind hier zu nennen, sondern auch die Jahrzehnte dauernden Bauarbeiten, die Funktion des Tempelgeländes als Marktplatz und als durch heiliges Recht geschützte Bank. Die Zerstörung dieses zentralen Elements judäischer Identität im Jahr 70 n. Chr. bedeutete daher einen Einschnitt in der Geschichte des antiken Judentums (s. u. 3.5.1).

(Der Tempel im frühen Christentum)

Die Ereignisse um Jesu Tod und Auferstehung sowie das Entstehen der ersten Gemeinschaften von Christusgläubigen banden die Geschichte des frühen Christentums von Beginn an an die Stadt Jerusalem und den Tempel als ihr religiöses Zentrum. So unterschiedliche Texte wie die Paulusbriefe, die Apostelgeschichte, der Hebräerbrief und die Johannesapokalypse zeigen, dass die Stadt und ihr Heiligtum, wenngleich in einer von der realen Situation losgelösten Weise, weiterhin wichtige Punkte waren, an denen sich frühchristliche Identitätsbildungen orientierten (Gal 4,25f.; Röm 15,19; Apg 1,8; Hebr 12,22; Apk 21,10).

3.1.4 Jüdische Identitäten im Diskurs

(Zugehörigkeit zum judäischen Volk)

Für das antike Judentum war die Zugehörigkeit zum erwählten Volk durch mehrere Faktoren bestimmt, die in der Tora festgelegt waren: die Abstammung von Abraham bzw. Jakob/Israel, die Beschneidung der männlichen Mitglieder des Volkes, die Einhaltung von Bestimmungen zu Reinheit, Speisen, Sabbat und weiteren Festen sowie die Verheiratung innerhalb des Volkes (Endogamie). In der Diaspora war auch die Zugehörigkeit zu einer Synagoge ein wichtiges Element judäischer Identität.

Allerdings ist gegen jede Generalisierung dieser verschiedenen Identitätsmerkmale einzuwenden, dass ihre Gewichtung unterschiedlich ausgeprägt war bzw. nicht alle Faktoren von jedem Judäer und jeder Judäerin für gleich wichtig gehalten wurden. So zeigt der Streit über eine Annäherung an Gesetze und Kultur anderer Völker, wie er in 1Makk 1,11–15 dargestellt wird, dass über die Bedeutung einzelner Identitätsfaktoren heftig gestritten wurde. Das schließt auch ein, dass die Festlegung judäischer Identität jeweils unterschiedlich vorgenommen wurde. Manche Elemente waren zudem aus der Außenperspektive besonders auffällig, während andere lediglich für einzelne Gruppen innerhalb des Judentums von großer Wichtigkeit waren.

Karte 2:Der Jerusalemer Tempel

(Beschneidung / Speiseregeln / Sabbat / Endogamie)

Ein paar Beispiele zeigen eindrücklich die unterschiedliche Gewichtung von Identitätsmerkmalen in verschiedenen Kontexten durch die jeweiligen Handlungsträger: Im Zuge der Hellenisierung im 3. Jh. v. Chr. stand etwa die Beschneidung zur Disposition, die aus griechisch-römischer Perspektive als barbarisch eingeschätzt wurde (vgl. 1Makk 1,48.60; 2,45–48; Philo, migr. 89–94). Ähnliche Diskussionen wurden auch über die Beachtung von Speiseregeln geführt, die in der Praxis am schwierigsten einzuhalten waren (2Makk 6,18; 7,1; Arist. 184; Josephus, c. Ap. 2,173f.; vgl. Tacitus, hist. 5,5,1f.). Die in der Jesustradition überlieferten Streitigkeiten über die Umsetzung des Sabbatgebots spiegeln die unterschiedlichen Perspektiven darauf wider (Mk 2,23–3,6; vgl. Sueton, Aug. 76,2). Die Bedingung, nur Angehörige des eigenen Volkes zu heiraten (Num 25,6–8; vgl. Tacitus, hist. 5,5,5), wurde in persischer Zeit nachdrücklich eingeschärft (vgl. Esr 9f.). Immer wieder wurden solche Verbindungen zwischen Juden und Nicht-Juden scharf verurteilt, sodass wahrscheinlich ist, dass sie – in welcher Häufigkeit, lässt sich nicht sagen – durchaus vorkamen. Das zeigt sich in unterschiedlichen Schriften des frühen Judentums, sowohl bei solchen aus einem griechisch geprägten Kontext (Arist. 139; Philo, spec. leg. 3,29; Josephus, ant. 8,192) als auch bei Schriften radikaler Randgruppen (vgl. Jub 30; 4QMMT [396] Frg. 2 col.ii 4–11). Das bekannteste Paar waren in dieser Hinsicht Drusilla, die Schwester Agrippas II., und der römische Prokurator Felix (Apg 24,24; Josephus, ant. 20,142f.; vgl. Apg 16,1).

Читать дальше