1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 (Unterschicht)

In der zahlenmäßig weit größeren Unterschicht lässt sich zwischen einer städtischen (plebs urbana) und einer ländlichen (plebs rustica) unterscheiden. Sie sind beide weiter nach Einkommen, Bildung und rechtlicher Stellung differenziert. Die Chancen zum Aufstieg in die Mittelschicht waren zwar begrenzt, doch bestand für die Angehörigen der Unterschicht die Möglichkeit, durch Beziehungen zu einflussreichen Personen ihren eigenen Sozialstatus zu erhöhen. Diese Patron-Klienten-Verhältnisse spielten in der römischen Gesellschaft als Institution eine wichtige Rolle und waren auch auf informeller Ebene von hohem Wert.

(Lokale Unterschiede)

Diese die Verhältnisse im Imperium Romanum abbildenden Modelle sind indes nicht generell und überall anzuwenden. Obwohl gerade hinsichtlich des Zugangs zu Macht und der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen die Romanisierung in weiten Teilen des Imperium Romanum sehr weit fortgeschritten war, war dies etwa bei Judäern oder auch Ägyptern noch nicht so. Angehörige dieser Völker hatten aufgrund ihrer kulturellen Differenz noch viel geringere Möglichkeiten, Teil der führenden Schichten des römischen Reiches zu werden.

2.2.4.2 Die ökonomischen Verhältnisse im Imperium Romanum

(Einkommensstufen)

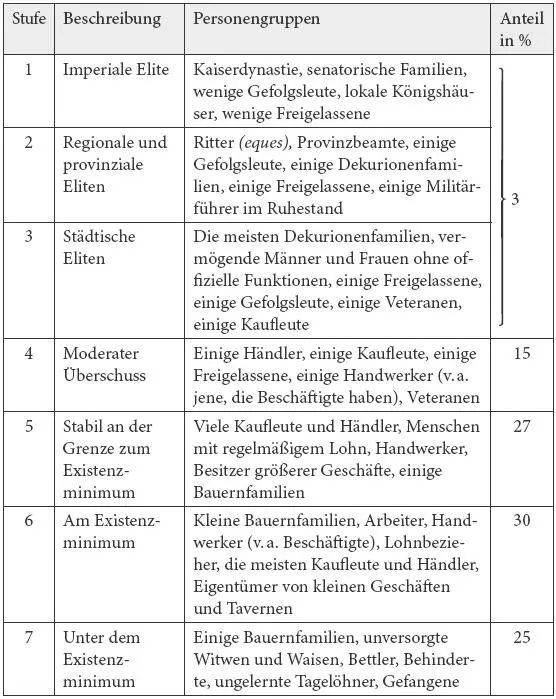

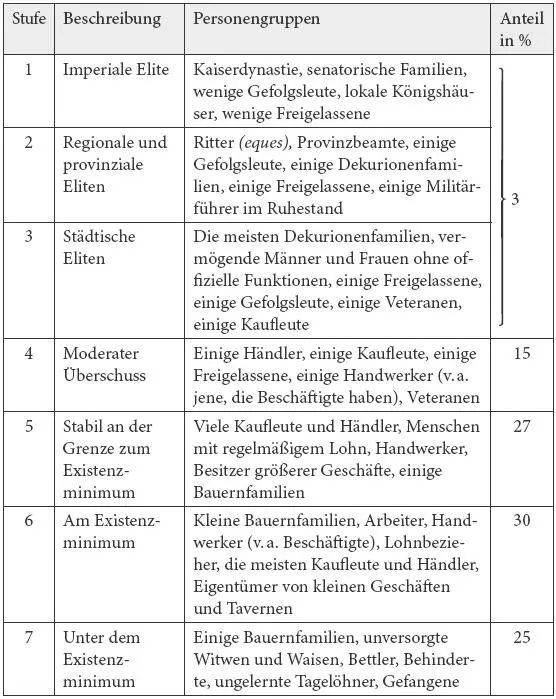

Berechnungen über die Vermögensverteilung im Imperium Romanum zeigen, dass die Hauptmenge des Vermögens in der Hand eines kleinen Teils der Bevölkerung lag, dass es aber unterhalb dieses Levels durchaus unterschiedliche Einkommenssituationen gab. So ist für eine differenzierte Wahrnehmung das Erreichen, Unter- oder Überschreiten des Existenzminimums ein wichtiges Kriterium. Hinzu kommt, dass bei der Verteilung des Vermögens sowohl zwischen den verschiedenen Teilen des Imperium Romanum Unterschiede bestanden als auch zwischen Stadt und Land. Ebenfalls zu beachten ist, dass der Status von Personen, ob sie z. B. Sklaven oder Freie, Zuwanderer oder Einheimische waren, nicht mit deren ökonomischer Situation gleichgesetzt werden darf. Sklaven waren nicht selbstverständlich arm, Arme waren in der Regel frei. Eine Übersicht über die verschiedenen Einkommensstufen einer durchschnittlichen Stadt im griechischen Osten ergibt Folgendes:

Deutlich wird aus dieser Übersicht, dass etwa drei Prozent der Bevölkerung die ökonomische Elite darstellten, die über den weitaus größten Anteil an Vermögen verfügte. Zugleich lebten ca. fünfundfünfzig Prozent (Stufen 6 und 7) knapp am oder unter dem Existenzminimum; sie waren die tatsächlich Armen, deren materielle Sicherheit nicht dauerhaft gewährleistet war. Angehörige aus der ökonomischen Stufe 5 konnten mit einiger Zuversicht auf eine sichere Zukunft hoffen, während jene aus Stufe 4 erwarten konnten, über die Generationen hinweg weiter aufzusteigen. Zusammen beläuft sich der Anteil der mittleren ökonomischen Schicht in den Städten auf etwa zweiundvierzig Prozent.

(Wohnsituation)

Die soziale Differenzierung spiegelte sich auch in der Wohnsituation der Menschen in den Städten wider. In den prächtigen Villen mit großzügiger Ausstattung und Raumverhältnissen, deren Reste heute noch in Pompeji zu sehen sind, wohnten die Reichen und Mächtigen, sie waren aber zugleich Arbeits- und Schlafplatz von Sklaven und Sklavinnen. Handwerkern und Händlern boten ihre Werkstätten, Lagerräume bzw. Hinterzimmer Wohnmöglichkeiten. In Ein-Raum-Wohnungen in den obersten Stockwerken der Wohneinheiten (insulae) kamen jene unter, die sich dies gerade noch leisten konnten, während die wirklich Armen auf der Straße schliefen.

2.3 Griechisch-römische Philosophie

Die antike Philosophie war auf ein vollständiges Verstehen der Welt ausgerichtet und beinhaltete die Naturwissenschaften, Theologie und Metaphysik, Logik, Ethik und vieles mehr. Ihr Ziel war nicht allein die denkerische Durchdringung aller dieser Themenfelder, sondern darüber hinaus die umfassende Gestaltung des Lebens entsprechend ihren Erkenntnissen.

(Philosophische Schulen)

Die philosophische Praxis fand vor allem in Philosophenschulen statt, die nach dem Vorbild ihres jeweiligen Gründervaters geordnet waren. In diesen privaten Institutionen versammelte ein Lehrer, der einer bestimmten philosophischen Richtung angehörte, Schüler um sich, die er gegen Bezahlung unterrichtete. Dazu gehörte vor allem die Kommentierung der Schriften der Begründer der jeweiligen Philosophie, aber auch die diskursive Erörterung von Physik, Ethik und Dialektik. Die Schüler, seltener auch Schülerinnen, sollten darüber hinaus auch die den Lehren entsprechende moralische Haltung einüben.

Unter den zahlreichen philosophischen Richtungen waren in der frühen Kaiserzeit folgende verbreitet:

2.3.1 Stoizismus

Diese von Zenon von Kition im 4. Jh. v. Chr. gegründete Philosophenschule, benannt nach dem Unterrichtsort in Athen, der bemalten Säulenhalle (Stoa Poikilē), erlebte in der frühen Kaiserzeit eine neue Blüte. Ihre bedeutendsten Vertreter dieser Zeit waren Musonius Rufus (ca. 30–100 n. Chr.), Seneca (ca. 4 v. Chr.–65 n. Chr.), Epiktet (ca. 50–125/138 n. Chr.) sowie der Kaiser Marcus Aurelius (121–180 n. Chr.).

(Stoische Kosmologie)

Neben Logik waren im Stoizismus vor allem Naturphilosophie (Physik) und Ethik von besonderer Bedeutung. Der Kosmos wurde als ein Wesen angesehen, den das materiell verstandene Pneuma („Geist“) bzw. der Logos („Sinn“) als seine Seele lenkt. Von den vier Weltelementen Wasser, Erde, Luft und Feuer wurde das Feuer als das grundlegende bestimmt. Nach der zyklischen Kosmologie des Stoizismus kam der Kosmos aus dem Feuer und würde wieder im Feuer enden, um von Neuem zu entstehen.

(Stoische Ethik)

Die ethischen Lehren der Stoiker verwiesen darauf, dass es einer Unterscheidung zwischen den wichtigen und unwichtigen Dingen im Leben bedarf. Während Gesundheit, Wohlstand oder sozialer Status als unbedeutend eingeschätzt wurden, galt die Tugend als das einzig Wesentliche. Als tugendhaft galt ein Leben, das in Einklang mit dem Kosmos steht, die Leidenschaften beherrscht, die Affekte beseitigt und dem Handelnden damit absolute Autonomie und Freiheit eröffnet.

2.3.2 Epikuräer

(Das Streben nach Glück)

Die Epikuräer schlossen sich an den Athener Philosophen Epikur an (342–271 v. Chr.) und bildeten organisierte Gruppen im ganzen Römischen Reich. Epikurs Philosophie orientierte sich daran, dass der Mensch nach Glück strebt: Unbekanntes sollte verständlich (Physiologie), Unerreichbares als irrelevant angesehen, Unvermeidliches akzeptiert werden. Der therapeutische Charakter dieser Philosophie war besonders wichtig. Die Schriften Epikurs fungierten quasi als heiliger Text, der Philosoph wurde als Retter verehrt. Zu den Epikuräern gehörten auch Frauen und ausgewählte Sklaven. Die kleinen Gemeinschaften betrieben einen Rückzug ins Private.

2.3.3 Kynismus

(Wanderphilosophen / Diatribe)

Im 4. Jh. v. Chr. entwickelte vor allem Diogenes von Sinope eine Form der Philosophie, die in der Kaiserzeit ausgesprochen populär war. Der Kynismus leitet sich von dem Spottnamen κύνες (kynes/Hunde) ab, da die Vertreter dieser Philosophie aufgrund ihres schamlosen Verhaltens mit Hunden verglichen wurden. Die Kyniker waren Wanderphilosophen, die zumeist in Gruppen auftraten. Sie verkündeten ihre Lehren auf öffentlichen Plätzen, wobei sie durch Anstoß erregende Äußerungen, Tabubrüche und humorvolle bis derbe Reden ihr Publikum gezielt provozierten. Dass dabei vor allem Werte und Anschauungen der Eliten, u. a. zu Religion und Gesellschaft, ins Visier genommen wurden, sicherte ihnen großen Zuspruch bei Unterschichten und Sklaven. Ihre Philosophie war vor allem gelebte Existenz. Dabei stand die Askese („Übung“) im Zentrum, mit der der Wille des Einzelnen darauf trainiert werden sollte, die Leidenschaften abzulegen. Dies wurde als „der kurze Weg zur Tugend“ bezeichnet. Die Ausrüstung der wandernden Kyniker – Sack, Mantel und Stab – sowie ihre auch durch Gesten und Körpereinsatz unterstützten Reden waren weithin bekannt. Viele ihrer Vertreter hatten keine Bildung, da sie ihnen als unnötig galt. Ihre Lebensphilosophie drängte zum Rückzug aus der Gesellschaft, ihr Ziel war die αὐταρκεία (autarkeia/Unabhängigkeit). Der Stil ihrer Reden wird als Diatribe bezeichnet, eine Form, die auch von Stoikern gepflegt wurde. Die Diatribe, die im 1.–3. Jh. n. Chr. ihre Blüte hatte, zeichnete sich u. a. dadurch aus, dass Einsprüche fiktiver Gegner eingebaut wurden, griff aber darüber hinaus auf eine Reihe weiterer rhetorischer Kniffe zurück.

Читать дальше