1 ...8 9 10 12 13 14 ...29 |26◄ ►27|

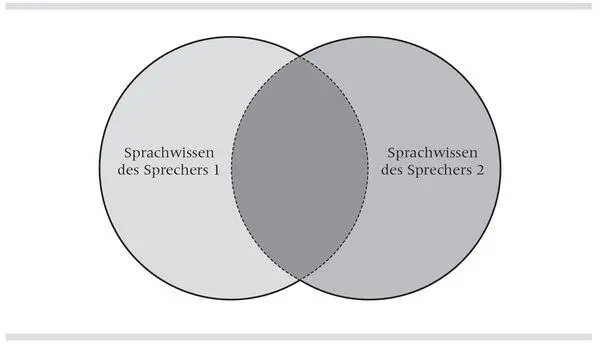

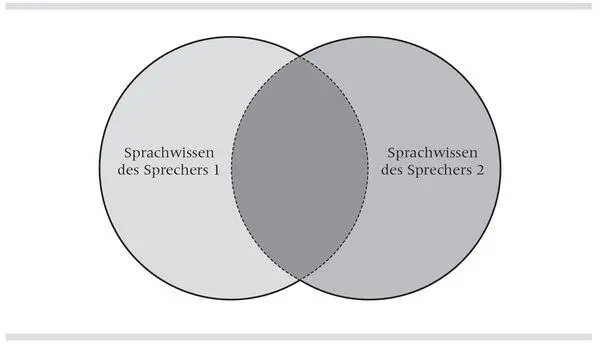

Abb. 5: Wissensbestände verschiedener Individuen

Wissen um Zeichensysteme Sprachwissen

Nun zur Erläuterung der Abbildung 4: Das Sprachwissen ist hier als ein Teil eines umfassenderen Komplexes, des Wissens über Zeichen, eingeordnet. Damit soll dreierlei hervorgehoben werden: Zunächst baut sprachliches Wissen sowohl bei der Entwicklung des einzelnen Menschen (der Ontogenese) als auch bei der Entwicklung der Gattung (der Phylogenese) auf elementareren Formen der Zeichenverwendung auf. Schreien, Lächeln, Blickkontakt, Abwehrgesten oder Zeigegesten und vieles andere mehr können Kinder viel früher kommunikativ einsetzen als sprachliche Zeichen. Es ist auch zu vermuten – wenngleich uns natürlich der Sprachursprung (oder besser: der Prozess der Entwicklung von Sprache) verschlossen ist –, dass der noch nicht sprechende ›Vormensch‹ aufbauend auf solchen Formen des kommunikativen Miteinanders Sprache ausgebildet hat. Weiter begleiten aber diese Arten von Zeichengebrauch die Kommunikation auch dann, wenn jemand bereits über ein voll ausgebautes Sprachsystem verfügt. Sie werden nie überflüssig, sondern stehen als Reservoir stets zur Verfügung, wie es auch die grafische Gestaltung des Feldbusch-Beispiels zeigt. Einsetzen können wir solche Elemente zusätzlich (etwa zur Verstärkung oder Verdeutlichung), ersetzend (besonders wenn die Partner auf keine gemeinsame Sprache zurückgreifen können oder einem gerade das passende Wort nicht einfällt) oder auch im Widerstreit mit dem sprachlich explizit Geäußerten. In diesem letzten Fall ist besonders bemerkenswert, dass den so genannten nonverbalen Botschaften oft stärkere Geltung zugeschrieben wird als der sprachlichen Äußerung. |27◄ ►28| Ein mit grimmigem Gesicht hervorgepresstes Ja wird man doch eher als ›nein‹ auffassen. Schließlich kann man unter Rückgriff auf Sprache auch zusätzliche und zum Teil hoch differenzierte nichtsprachliche Zeichensysteme aufbauen – dies reicht von streng geregelten Flaggensignalen bis hin zu den Kunst-›Sprachen‹ der Mathematik, Logik und nicht zuletzt der Linguistik.

Wissen um Sprachvarietäten

Auch in anderer Hinsicht müssen wir aber über den Bereich der Sprachkenntnis im engsten Sinne hinausgehen, wenn wir uns verdeutlichen wollen, was alles Bestandteil des sprachlichen Wissens ist. Dazu gehört zunächst das Wissen um sprachliche Varietäten. Diese bestehen keineswegs nur aus Sonderwortschätzen, also lexikalischen Einheiten, die gewissermaßen zum Grundinventar des Wortschatzes einer Sprache hinzukommen (wie etwa Fachtermini oder spezielle Ausdrücke der so genannten Jugendsprache) oder die anders verwendet werden (Leuchte gegenüber Lampe). Vielmehr zeichnen sie sich auch dadurch aus, dass generell gegebene Möglichkeiten des Systems in spezifischer Weise (u.a. mit bestimmter Häufigkeit) ausgenutzt werden. So bedient man sich z.B. in der Fachsprache relativ komplexer, in der Umgangssprache eher einfacherer syntaktischer Muster. Zum Wissen um Varietäten gehört es ferner auch, wenn man bestimmte regionale Aussprachevarianten identifizieren kann (was übrigens für Fremdsprachler ungleich schwieriger und daher seltener ist als für Muttersprachler). Eine große Bedeutung hat ferner das Wissen um die Einschätzung bestimmter Varietäten, etwa die Frage, welche Bedeutung und welche Konsequenzen die Orientierung an der kodifizierten (in Regelwerken wie Grammatiken und Wörterbüchern festgeschriebenen) Norm der Standardsprache – oder aber die Abweichung davon hat.

Wissen über geläufige Formen sprachlichen Handelns

Gehen wir zu der Komponente der ›geläufigen Formen sprachlichen Handelns‹ über. Was geläufig, normal, ist und was nicht, gehört nicht unbedingt zu Kenntnissen, derer wir uns bewusst sind. Sie treten jedoch dann leicht ins Bewusstsein, wenn wir mit fremden Üblichkeiten konfrontiert werden, wenn sich z.B. jemand am Telefon mit der Rufnummer meldet, statt den Namen, ja oder hallo zu sagen (auch diese letzten drei Varianten erscheinen nicht allen Deutschsprachigen als gleichermaßen normal). Zur Kenntnis der Kommunikationsgewohnheiten gehört es auch, dass Straßenverzeichnisse in Stadtplänen alphabetisch (und nicht z.B. nach den Quartieren) geordnet sind, die Gerichte auf einer Speisekarte dagegen nach anderen Prinzipien, während bei Kochbüchern wiederum auch die alphabetische Variante vorkommt. Im Feldbusch-Beispiel können wir als eine solche kommunikative Gewohnheit, als Sprachspiel, etwa die Präsentation von Text(ausschnitt)en im Rahmen einer Stilblütensammlung identifizieren.

Kenntnis von Einzeltexten

Die Kenntnis bestimmter Einzeltexte (im Beispiel etwa des Ikea-Katalogs und der Sendungen mit Feldbusch), die im Schema als letzter |28◄ ►29| Typ genannt ist, wird als Element sprachlichen Wissens oft vernachlässigt, spielt aber im Kommunikationsprozess eine sehr bedeutende Rolle. Dies gilt nicht nur, weil die Sprachteilhaber ihre Kenntisse über das Sprachsystem aus einer Fülle von Einzeltexten gewonnen und aufgebaut haben, sondern auch, weil auf vorliegende Texte immer wieder Bezug genommen wird. Solche Texte gehören ebenso zum Gedächtnis der Sprachgemeinschaft wie die Elemente des Wortschatzes und das grammatische Regelsystem. Manche Texte werden schlicht mehr oder weniger oft reproduziert wie z.B. Kinderreime, Lieder oder Gebete. Heutzutage kommen an solchen häufig wieder verwendeten Kurztexten auch Werbesprüche, Schlagertexte bzw. einzelne Zeilen daraus und dergleichen infrage. Schon in diesem Bereich fest gespeicherter Texte finden wir allerdings nicht nur unmodifizierte Reproduktion, sondern vor allem Abwandlung. Sprüche aus dem Wendeherbst 1989 wie Hopp, hopp, hopp, Gysi, lauf Galopp oder Wir sind das Volk, wir sind ein Volk, ich bin Volker setzen die Kenntnis früherer Texte voraus, wobei man allerdings mit einer sehr unterschiedlichen Lebensdauer und Verbreitung der gemeinsamen Textkenntnis rechnen muss.

Weniger fest und allgemein geläufig als solche Sprüche sind Bezüge auf (vor allem umfangreiche) Einzeltexte, die keineswegs alle Sprachteilhaber gehört oder gelesen haben, wie z.B. Texte der hohen Literatur, der Philosophie, aber auch Kultfilme oder Comicserien. Dennoch kann man, wie wir im Weiteren an Beispielen noch vielfach sehen werden, auf sie in verschiedenster Weise anspielen oder ihre Kenntnis (bei einem mehr oder weniger großen Teil der Sprachgemeinschaft) voraussetzen. Bezieht man sich dabei auf Texte, von denen ziemlich sicher ist, dass nur ein kleiner Teil der Sprachteilhaber sie kennt, dann sind sie ganz besonders gut geeignet, die Zusammengehörigkeit der Wissenden zu betonen bzw. umgekehrt bei den Ignoranten das Gefühl zu blockieren, man würde die gleiche Sprache sprechen. Dies gilt auch für unser Eingangsbeispiel: Wer wirklich nichts von Ikea und Verona Feldbusch weiß, kann damit sicher kaum etwas anfangen und auch nicht lachen.

Die Wissensbestände verschiedener Individuen sind nicht identisch

Führt man sich diese verschiedenen Elemente des sprachlichen Wissens vor Augen, so wird verständlich, dass es undenkbar ist, zwei Individuen würden je über einen weitgehend übereinstimmenden Sprachbesitz verfügen und brauchten nur identische Elemente aus dem ›Sprachspeicher‹ abzurufen, um sich zu verständigen.

Weltwissen ist kulturell geformt

Entsprechendes gilt für den zweiten großen Bereich, Wissen um Außersprachliches. Zwar ist hier ein Teil ›allgemein menschliches‹ angesetzt; allerdings kann man sich damit wohl nur auf wenige, nämlich wirklich allen Menschen gleichermaßen zugängliche Erfahrungen beziehen, z.B. die über den eigenen Körper (mindestens die sichtbaren Teile davon), über die Erde, den Himmel usw. Alle diese Erfahrungen |29◄ ►30| sind aber auch schon, teilweise auf Grund der speziellen Lebensbedingungen, kulturell überformt, und dies schlägt sich auch in unterschiedlichen Versprachlichungen nieder. Wie viele Finger hat z.B. der (gesunde) Mensch? Das kannst du dir an den fünf/zehn Fingern abzählen! kann man im Deutschen sagen – also fünf an jeder Hand. Allerdings ist der eine davon (der Daumen) ziemlich anders als die anderen, und man kann ihn auch sprachlich als gesonderten Körperteil betrachten. Entsprechendes gilt zumindest teilweise für das Englische. In Wörterbüchern findet man folgende Erklärungen für finger: There are five fingers (or four fingers and one thumb) on each hand; oder: Any of the terminal members of the hand, esp. one other than the thumb; oder: One of the digits of the hand, usually excluding the thumb.

Читать дальше