Neben diesen Hilfen zur Erziehung bietet der §35a Möglichkeiten der Eingliederungshilfe für von seelischer Behinderung bedrohte oder betroffene Kinder und Jugendliche. Diese Hilfen können ambulant, in teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in stationär therapeutischen Einrichtungen realisiert werden. Ergänzend kommt auch der §42, die Inobhutnahme, zum Zuge. Im Falle von Delinquenz bestehen darüber hinaus Möglichkeiten, Hilfen zur Erziehung mit den Sanktionen des Jugendgerichtsgesetzes (Jordan 2005, 227 f.) zu verbinden.

Empirische Untersuchungen (BMFSFJ 2002; Macsenaere / Klein / Scheiwe 2003) zeigen, dass gerade die Effekte der niedrigschwelligen, präventiven Maßnahmen teilweise problematisch sind, während stark interventive Maßnahmen wie etwa stationäre Unterbringung im Vergleich recht gut abschneiden. Die zentrale rechtliche Stellung der Sorgeberechtigten ist zwar stark, aber nicht immer „günstig“, denn das Recht und damit unter Umständen auch das Wohlergehen der betroffenen Kinder und Jugendlichen können dahinter zurückbleiben. Besonders deutlich wird dieses Problem bei massiven Erziehungsschwierigkeiten in der Familie, bei Gewalt, Misshandlung und Missbrauch. Zwar bestehen hier Eingriffsmöglichkeiten seitens des Jugendamtes; diese sind jedoch recht hochschwellig, was mitunter auch an Erfahrungen im Umgang mit Familiengerichten und deren Entscheidungspraxis liegt. Bis hier Maßnahmen greifen, kann viel geschehen sein, wenn es an Einsicht und Kooperationsbereitschaft seitens der Sorgeberechtigten mangelt.

Die Wirksamkeit erzieherischer Hilfen ist in verschiedenen Studien und Metaanalysen untersucht und belegt worden: Wolf (2007) verweist hinsichtlich der Wirkung erzieherischer Hilfen insbesondere auf die Passung des Hilfearrangements, die Partizipation von Jugendlichen und Eltern an den für sie wichtigen Entscheidungen, auf die Qualität der Beziehung, auf klare, Orientierung gebende Strukturen und Regeln, auf Respekt vor den bisherigen Lebenserfahrungen und den in diesem Rahmen entstandenen Strategien und Deutungsmustern. Macsenaere / Esser (2012) bestätigen diese Ergebnisse im Wesentlichen und weisen nach, welche Aspekte erzieherischer Hilfen in welchen Formen besonders wirksam sind.

Fragen zum Verständnis:

Wie veränderte sich der Auftrag der Schule für Erziehungshilfe von ihrer Entstehung bis heute?

Welche beiden Entlastungsfunktionen hat die Schule für Erziehungshilfe?

Welches sind wirksame Maßnahmen außerschulischer Erziehungshilfe?

Fragen zum erweiterten Verständnis und zur Vertiefung:

Was macht sonderpädagogische Institutionen, die nach außen hin einen separierenden Charakter haben, für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche möglicherweise zu integrativen Einrichtungen?

Warum werden sonderpädagogische Einrichtungen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung vermutlich auch in Zukunft unentbehrlich sein?

Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.

Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.

Grundlagenliteratur:

Grundlagenliteratur:

Macsenaere, M., Esser, K. (2015): Was wirkt in der Erziehungshilfe? Ernst Reinhardt, München

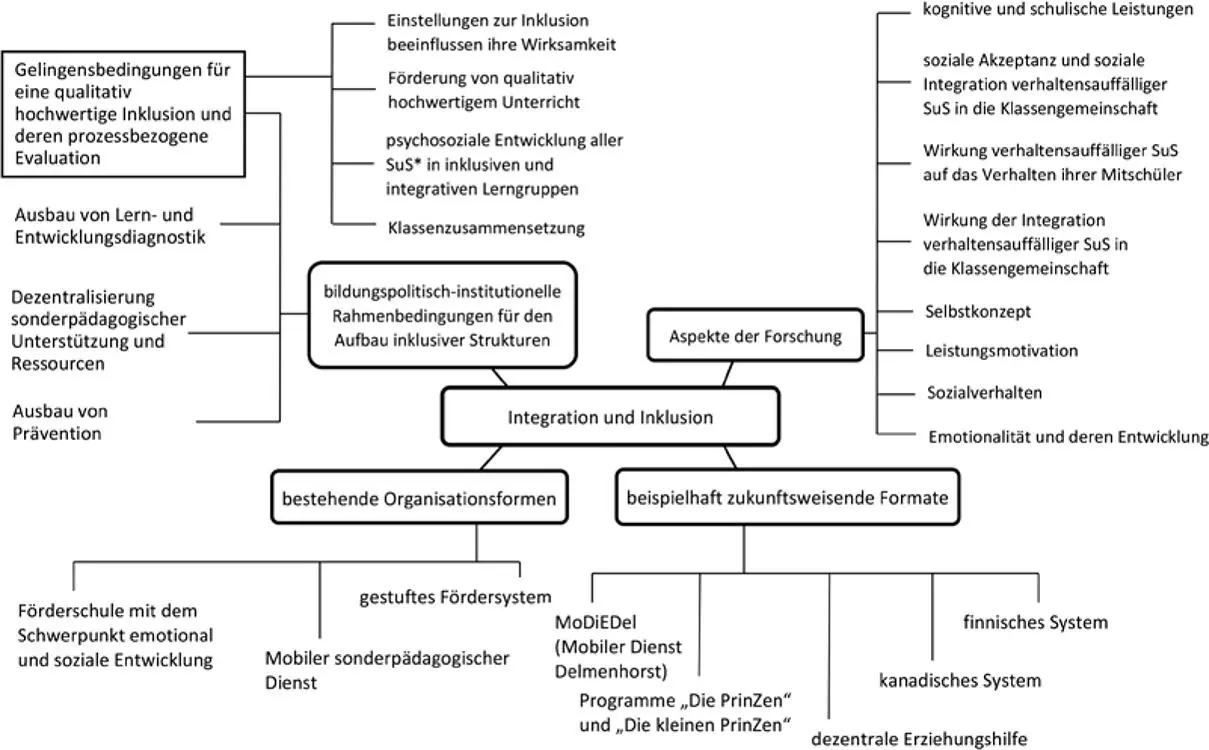

2.4 Integration und Inklusion

Mit der UN-Konvention von 2008 nahm die kritische Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit der Schulen für Erziehungshilfe zu. Dennoch hat sich die Zahl der in diesen Schulen geförderten Schülerinnen und Schüler zwischen 2001 und 2018 nahezu verdoppelt (KMK 2019b) und steigt weiter an. Aber auch Versuche integrativer Beschulung (z. B. regelschulintegrierte Klassen, Kooperationsklassen, ambulante und mobile Dienste und Hilfen, dezentrale schulische und außerschulische Erziehungshilfen, etc.) wachsen (s. thematische Skizze 4).

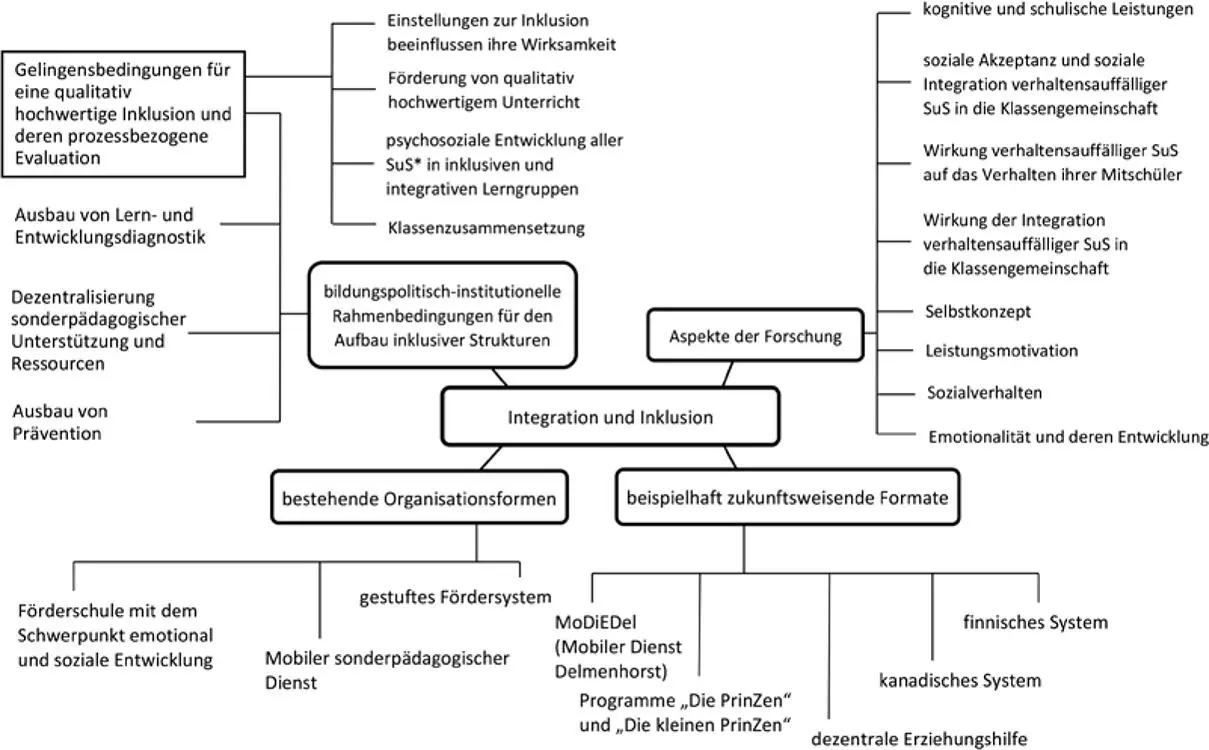

Thematische Skizze 4: Integration und Inklusion

„Der Weg zur Inklusion im Bereich der schulischen Erziehungshilfe wird dahinführen, bestehende Systeme weiter zu entwickeln, die sich fortsetzende Ausdehnung der separierenden Beschulung zu stoppen, zu reduzieren und inkludierende Förderformate auszuweiten […]. Ziel ist es, gestufte Fördersysteme mit differenzierten Ansätzen und intensiver Vernetzung v. a. mit der Jugendhilfe, flächendeckend zu etablieren […]“ (Willmann 2007, 130).

Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche sind oft vielfältigen Exklusionserfahrungen ausgesetzt: dazu zählen massive Konflikte in der Familie ebenso wie im häuslichen Umfeld, in Kindergarten oder Schule. Diese Erfahrungen sind bisweilen tiefgreifend und führen bei ihnen selbst, aber auch in ihrem Umfeld vielfach zu Leid und Trauer, auch wenn es angesichts von Wutausbrüchen, Übergriffen und zerstörerischem Verhalten auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Die Biographien der Betroffenen belegen dies jedoch „eindrucksvoll“ (Nölke 1994; Ader / Schrapper 2002; Hamberger 2008; Goblirsch 2010).

Die Schule, aber auch ein erheblicher Teil der Hilfemaßnahmen zur Erziehung sind so organisiert, dass sie auf ein gewisses Maß an Gruppenfähigkeit setzen. Es gibt jedoch Kinder und Jugendliche, die durch ihre biographischen Erfahrungen emotional und sozial so hoch belastet sind, dass sie nur wenige oder kein anderes Kind neben sich ertragen. Jenseits von zunehmender Professionalisierung im Bereich der allgemeinbildenden Schulen wird es daher auch weiterhin schulische Maßnahmen benötigen, die solchen Bedarfen gerecht werden. Darüber hinaus wäre es fahrlässig anzunehmen, dass jede Verhaltensweise eine Bereicherung innerhalb einer Klasse darstellt, besonders, wenn es zu gewalttätigen oder sexuell motivierten Übergriffen, selbstverletzendem Verhalten und Delinquenz kommt. In der Diskussion um Inklusion wird bisweilen aber ein zu idealistisches Bild vermittelt:

„Es scheint so, als träfen ausschließlich Schüler aufeinander, die guten Willens sind, bereit und in der Lage, sich miteinander zu verständigen. Auftretende Probleme sollen mit den gängigen pädagogischen Mitteln gelöst werden, eventuell unterstützt durch sonderpädagogische Hilfen. Aggressivität und Destruktivität, die diesen gemeinsamen Rahmen sprengen, haben im Normalitätstheorem keinen Platz, Grenzen einer fruchtbringenden Vielfalt kommen nicht vor“ (Ahrbeck 2011, 65).

Die Inklusionsdebatte sollte nicht den Eindruck erwecken, als sei das Miteinander von unterschiedlichen Menschen in der Verbindung zu einer Lerngemeinschaft grundsätzlich gut. Die Zunahme des emotional-sozialen Förderbedarfs (KMK 2020) sowie die Tatsache, dass etwa ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen an einer psychischen Störung erkranken (Hölling et al. 2008), lässt den Schluss zu, dass es eine intensive Unterstützung aller Schularten benötigt, besonders dann, wenn sie sich den Herausforderungen eines inklusiven Unterrichts stellen. Im Sinne der Kinder und Jugendlichen, die niemanden neben sich aushalten (können) und im Sinne derer, die es vor Übergriffen zu schützen gilt, werden spezielle Schulen auch in Zukunft unerlässlich sein. Wo diese Schulen abgeschafft werden, droht die Gefahr, dass verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche eine „In-klusion“ der anderen Art erleben: nämlich Einschluss in Psychiatrien, Forensiken und Justizvollzugsanstalten.

Читать дальше

Antworthorizonte als Online-Material verfügbar.

Antworthorizonte als Online-Material verfügbar. Grundlagenliteratur:

Grundlagenliteratur: