Eine annähernd vollständige Abbildung der Laute einer Sprachgemeinschaft gibt es erst seit der Entstehung des griechischen Alphabets (800–900 Jahre v. Chr.). Die auch von der deutschen Orthographie verwendete lateinische Schrift stellt eine Modifikation der griechischen Schrift dar. Sie verbreitete sich im Zuge der Christianisierung über die Grenzen des Römischen Reichs hinaus in ganz Westeuropa (Kirschhock 2004).

transparente und opake Alphabetschriften

Trotz der verbindenden Gemeinsamkeit aller Alphabetschriften – der Symbolisierung der kleinsten bedeutungsunterscheidenden sprachlichen Einheiten durch visuelle Symbole – unterscheiden diese sich sehr stark hinsichtlich der Regelmäßigkeit und der Eindeutigkeit der Laut-Buchstaben-Verknüpfung. In einer völlig eindeutigen Alphabetschrift entspricht jedes Graphem genau einem Phonem und jedes Phonem wird immer durch dasselbe Graphem abgebildet. Das europäische Schriftsystem, das dem am nächsten kommt, ist das Finnische. Am anderen Ende des Kontinuums zwischen transparenten und sogenannten opaken (uneindeutigen) Schriftsprachen befindet sich das Englische. Es besteht dem Deutschen vergleichbar aus etwa 40 Phonemen und 26 Graphemen. Jedoch kennt das Englische für die 40 Phoneme 1.200 unterschiedliche Möglichkeiten der Verschriftung. Was die Aussprache der einzelnen Grapheme angeht, sind insbesondere die Lautwerte der Vokale wenig eindeutig und werden stark durch den orthographischen Kontext beeinflusst. Bspw. kann der Laut [i] durch die Buchstaben(-folgen) , , , , (we, beat, see, fluency, unique) wiedergegeben werden.

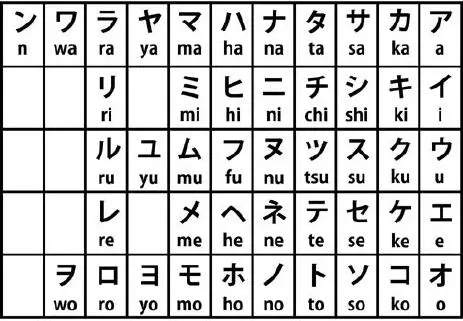

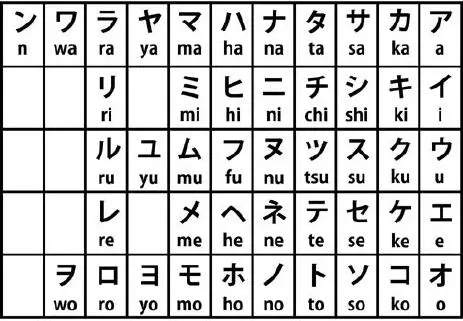

Abb. 2: Ein Ausschnitt aus dem Zeicheninventar der Silbenschrift Katakana (Yee o. J.)

Literaturempfehlung zur Geschichte der Schrift

Crystal, D. (2010): Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache. Haffmanns & Tolkemitt, Berlin

1.2 Die deutsche Orthographie

1.2.1 Das Grapheminventar des Deutschen

Das deutsche Schriftsystem gehört zu den relativ transparenten alphabetischen Schriften, wobei die Graphem-Phonem-Korrespondenz (Forward Regularity) regelmäßiger ist als die Phonem-Graphem-Korrespondenz (Backward Regularity) (Wimmer / Mayringer 2002; Klicpera et al. 2013).

Unter einer transparenten Graphem-Phonem-Korrespondenz (Forward Regularity) versteht man, dass Grapheme und Graphemverbindungen (z. B. , , , ) des Deutschen – Vokale und phonetische Feinheiten ausgenommen – in den meisten Fällen dasselbe Phonem bzw. dieselbe Phonemverbindung symbolisieren. Die Phonem-Graphem-Zuordnung (Backward Regularity) im Deutschen ist weit weniger eindeutig, da einzelne Laute eines Wortes durch unterschiedliche Grapheme symbolisiert werden. Bspw. kann ein langes und gespanntes [ɑ:] als , oder (, , ) verschriftet werden.

Graphembegriff

Was die Zusammensetzung des Grapheminventars der deutschen Schriftsprache angeht, herrscht bislang keine vollständige Einigkeit darüber, wie der Graphembegriff zu definieren ist, sodass unterschiedliche Autoren zu unterschiedlichen Graphembeständen kommen. Ohne an dieser Stelle auf Einzelheiten dieser Diskussion einzugehen (vgl. dazu Rezec 2009), betrachtet die Graphematik den Graphembegriff aus zwei Perspektiven. Zum einen werden sie als visuelle Symbolisierung eines Phonems interpretiert. Diesem Repräsentanzkonzept nach werden dann alle Buchstaben(-verbindungen) als Grapheme betrachtet, die als schriftsprachliches Symbol für ein Phonem fungieren können (Öhlschläger 2011). Die Buchstabenkombination würde dieser Interpretation zufolge als ein Graphem betrachtet werden, weil sie die schriftsprachliche Entsprechung des Phonems / ŋ / darstellt und dieses im Deutschen Phonemcharakter ( / dɪŋ / vs. / dɪk / ) hat. Zum anderen können Grapheme aber auch völlig unabhängig von der lautlichen Ebene, ausschließlich hinsichtlich ihrer schriftsprachlichen Funktion analysiert werden. In Analogie zur Phonologie und dem Phonembegriff werden Grapheme dann als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten der Schriftsprache betrachtet (Distinktivitätskonzept, Öhlschläger 2011). Dieser Auffassung folgend lässt sich das Grapheminventar der deutschen Schriftsprache ohne Berücksichtigung der Lautsprache in Analogie zur Ermittlung des Phoneminventars mithilfe der Minimalpaarbildung bestimmen. Aus dieser Perspektive handelt es sich bei nicht um ein Graphem, da es noch weiter in kleinere bedeutungsunterscheidende Einheiten zerlegbar ist und ein Buchstabe oder eine Buchstabenverbindung dann als Graphem bewertet wird, wenn es „nur als Ganzes ausgetauscht werden kann“ (Dürscheid 2006, 131). Die Minimalpaare vs. und vs. wären unter dieser Prämisse ausreichend, um der Buchstabenkombination Graphemcharakter abzusprechen.

Analog definiert Eisenberg (2009, 66) den Graphembegriff als kleinste Einheit des Schriftsystems und fasst darunter „alle Einzelbuchstaben, die eine Sprache als kleinste segmentale Einheiten verwendet und außerdem alle Buchstabenverbindungen (sogenannte Mehrgraphe), die wie Einzelbuchstaben als kleinste unteilbare Einheiten zu gelten haben.“

Diesen Überlegungen folgend wären die Buchstabenverbindungen , , als Grapheme des Deutschen zu interpretieren, da es sich um Einheiten handelt, die in einem Wort nicht weiter zerlegt werden können, sondern nur als Ganzes ersetzt werden können.

Dem Distinktivitätskonzept folgend kommt den drei Diphthongen des Deutschen , , kein Graphemstatus zu, da sich hier sehr wohl Minimalpaare finden, bei denen der Austausch eines der beiden Elemente zu einer Bedeutungsveränderung führt ( vs. , vs. vs. ).

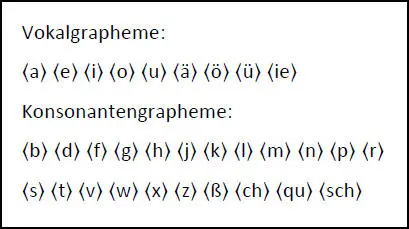

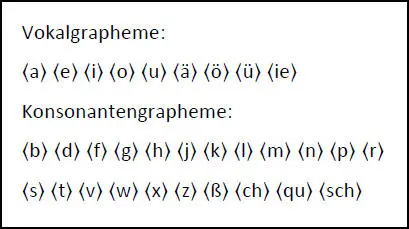

Abb. 3: Das Grapheminventar des Deutschen

Auch den Buchstaben und kommt im Deutschen kein Graphemstatus zu, da in deutschen Wörtern gar nicht und ausschließlich in Kombination mit den Graphemen und vorkommen.

Grapheminventar

Das Grapheminventar der deutschen Sprache auf der Grundlage des Distinktivitätskonzepts ist

Abb. 3zu entnehmen (Eisenberg 2009).

graphotaktische Regeln

Ferner formuliert die Graphematik graphotaktische Regeln, also Regularitäten hinsichtlich der in einer Schriftsprache möglichen Graphemkombinationen. Ein Beispiel für eine graphotaktische Regel, die eine vom phonologischen Prinzip der Orthographie abweichende Schreibweise erklärt, ist die im Deutschen geltende Besonderheit, dass im Anfangsrand einer Schreibsilbe das Phonem / ʃ / vor / p / und / t / niemals durch sondern immer durch realisiert wird, um die Überlänge einer Schreibsilbe (Eisenberg 2009) zu vermeiden.

1.2.2 Prinzipien der deutschen Orthographie

Die Systematik der deutschen Orthographie lässt sich mithilfe von drei dominanten Prinzipien, dem phonologischen (phonographischen), dem silbischen und dem morphematischen Prinzip weitgehend erklären. Die Komplexität der deutschen Orthographie resultiert weniger aus einer großen Anzahl an Ausnahmen, sondern aus der gegenseitigen Überlagerung dieser Prinzipien.

Читать дальше