In späterer Literatur von Bleidick (1998, 27 – 29) ist die Begrifflichkeit und damit die Formulierung entsprechend der allgemeinen Entwicklung aktualisiert. Der wissenschaftliche Grundgedanke bleibt aber erhalten.

Der Begriff der Behinderung ist für die Pädagogik der Behinderten zentrales Bestimmungsmoment. Bildlich gesprochen „unterbricht“ die Behinderung zunächst den Vorgang der Erziehung. Bleidick beschreibt das an Beispielen:

„Der blinde Schüler kann die Tafel nicht sehen, auf der der Lehrer für die übrigen Schüler der Klasse etwas anschreibt. Der Gehörlose ist im buchstäblichen Sinne nicht ,ansprechbar’. Der Geistigbehinderte besitzt nicht die Aufnahmefähigkeit, die für das Erlernen bestimmter Kulturfunktionen erforderlich erscheint“ (27).

Der Kerngedanke des Behinderungsbegriffs wird darin gesehen, dass Behinderung eine „intervenierende Variable des Erziehungsvorgangs“ ist.

„Gemeint ist damit, dass die Behinderung die Lernbedingungen in entscheidender Weise verändert. Aus diesem Sachverhalt bezieht die Sondererziehung ihren Auftrag. Mit der Erschwerung des Lerngeschehens soll nämlich nicht gesagt sein, dass ein Defekt, ein Mangel, eine funktionelle Störung die Ziele der Erziehung und des Unterrichts dauerhaft verstellen oder ihr Erreichen unmöglich machen. Man kann das so definieren: Ein pädagogischer Begriff von Behinderung liegt dann vor, wenn sich der Educandus aufgrund seiner Behinderung nicht mit den ,üblichen‘ Mitteln erziehen und unterrichten lässt und spezieller, ,besonderer‘ pädagogischer Verfahrensweisen bedarf“ (28).

Unterricht und Erziehung sind erschwert; sie unterliegen besonderen Bedingungen. Erziehung i. w. S. meint die Zusammenfassung aller beeinflussenden Maßnahmen, mit denen Ältere auf Jüngere als noch zu Erziehende einwirken. „Behinderung als intervenierende Variable des Erziehungsvorgangs bezeichnet … die Gesamtveränderung der pädagogischen Förderung“ (28). Erziehung i. e. S. ist gemeint, wenn Unterricht und Erziehung gegenübergestellt werden:

„Unterricht meint hier den Bildungsvorgang, der im engeren Sinne als Lernen umschrieben wird. Erziehung meint die Führung zur Mündigkeit, womit soziale Selbstständigkeit und soziale Eingliederung gemeint sind“ (28).

Bleidick kommt zu folgenden Bestimmungen: Definition der Behinderung im pädagogischen Sinne: Als behindert im pädagogischen Sinne gelten Kinder, Jugendliche und Erwachsene, deren Lernen und deren soziale Eingliederung erschwert sind (1998, 29). Als Gegenstand bestimmt er:

Gegenstand der Behindertenpädagogik ist das Lernen und die soziale Eingliederung angesichts erschwerten Lernens und erschwerter sozialer Eingliederung.

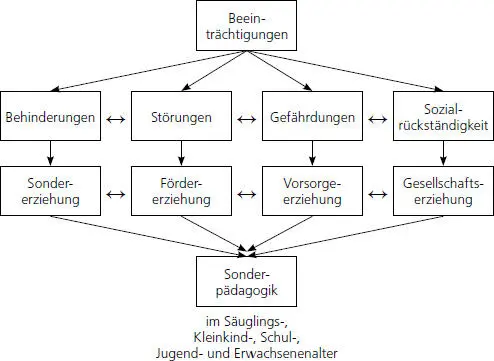

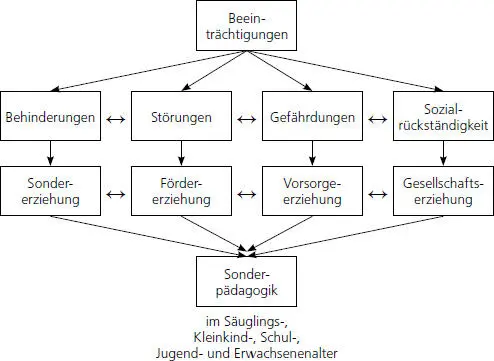

Gegenstand der Sonderpädagogik nach Bach Bach (er verwendet den Begriff Sonderpädagogik) sieht den Gegenstand der Sonderpädagogik folgendermaßen:

„Sonderpädagogik erstreckt sich

– auf alle Arten der Beeinträchtigungen (also nicht nur auf Behinderungen, sondern ebenso auf Störungen, Gefährdungen und Sozialrückständigkeiten),

– auf alle Formen von Beeinträchtigungen (und nicht nur auf intellektuelle, sondern ebenso auf sensorielle, motorische und anderen Formen),

– auf alle Altersstufen (und nicht nur auf die Kindheit, sondern ebenso auf das Säuglings- und das Erwachsenenalter) und

– auf das ganze Erziehungsfeld (und nicht nur auf die Schule, sondern ebenso auf das familiäre und auf andere Erziehungsfelder)“ (1995, 11) ( Abb. 2).

Unter „Beeinträchtigung“ versteht Bach die Erschwerung der Personalisation und Sozialisation eines Menschen. Gekennzeichnet ist sie objektiv durch Unregelhaftigkeiten in den Bereichen des Erziehungsprozesses. Liegt diese objektive Feststellung noch nicht vor, spricht man von „Auffälligkeit“.

Gegenstand der Inklusionspädagogik nach Sander Sander (2003) baut seine Gegenstandsbestimmung von Inklusionspädagogik auf einer Gegenstandsbestimmung von Integrationspädagogik auf. Gegenstand der Integrationspädagogik ist nach ihm „die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung nichtbehinderter und behinderter Kinder und Jugendlicher“ (313). Er plädiert für ein über Integration hinausgehendes Verständnis von Inklusion und definiert:

Gegenstand der Inklusionspädagogik ist … die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung aller Kinder und Jugendlicher mit welchen pädagogischen Bedürfnissen auch immer (a.a.O).

Gegenstand der Hörgeschädigtenpädagogik Folgt man der gedanklichen Kette, dass die Hörgeschädigtenpädagogik ein Teilgebiet der Sonderpädagogik und der sich aus ihr entwickelnden Inklusionspädagogik ist und diese wiederum ein Teilgebiet der Pädagogik sind, so sind der Hörgeschädigtenpädagogik deren Gegenstandsbereiche immanent.

Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass sich Pädagogik, und damit auch die Hörgeschädigtenpädagogik, auf alle Phasen des Lebensalters bezieht. Ein Hörschaden kann zu jedem Zeitpunkt des Lebens eintreten, so z. B. prä- oder perinatal oder als Folge eines Hörsturzes in der Lebensmitte oder auch als Folge des Alterns (Altersschwerhörigkeit). Entsprechend muss auch die Gegenstandsbestimmung der Hörgeschädigtenpädagogik vorgenommen werden.

Abb. 2: Gegenstandsbereich der Sonderpädagogik nach Bach 1995

In Anlehnung an die oben genannte Gegenstandsbestimmung von Bleidick könnte man die der Hörgeschädigtenpädagogik folgendermaßen formulieren:

Der Gegenstand der Hörgeschädigtenpädagogik sind die besonderen Bedingungen des Lernens und der sozialen Eingliederung und Inklusion von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Hörschädigung. Für die wissenschaftstheoretische Diskussion ist folgende Überlegung lohnenswert: Bei der Gegenstandsbestimmung der Hörgeschädigtenpädagogik ist die der allgemeinen Pädagogik um die Dimension, die sich aus dem dynamischen Charakter einer Hörbehinderung resp. Hörschädigung ergibt, zu erweitern (Pöhle 1994, 37).

Unter dem „dynamischen Charakter der Hörbehinderung wird verstanden, dass Auffälligkeiten (z. B. im Verwenden der Sprache oder im sozialen Verhalten) dem Hörgeschädigten nicht wesenseigen sind. Sie haben sich herausgebildet, weil die anatomisch-physiologischen Entwicklungsvoraussetzungen des Hörgeschädigten (z. B. des hörgeschädigten Kindes) und seine Entwicklungsbedingungen einander nicht bzw. nicht hinreichend entsprechen. Da sie jedoch Ergebnis eines Prozesses sind, lassen sie sich auch durch prozessuale, fördernde pädagogische Einwirkungen verändern“ (18).

Große (2001, 17f) teilt bei seiner Gegenstandsbestimmung die Hörgeschädigtenpädagogik (dort Hörbehindertenpädagogik) in Erkenntnisstufen ein. Die 1. Ebene (=Realbereich) bildet das spezifische erzieherische Handeln mit und für den hörgeschädigten Menschen (=Gegenstand). Auf der 2. Ebene bildet der Realbereich den Gegenstand der gedanklichen Reflexion. Der Mensch mit Hörschädigung ist als konstitutives Element des Bildungs- und Erziehungsprozesses eingeordnet und besitzt als solcher Relevanz. Auf der 3. Ebene ist die Hörgeschädigtenpädagogik als Wissenschaft Gegenstand.

Der bisher geführten Diskussion soll sich folgende Überlegung anschließen: Die Hörgeschädigtenpädagogik sieht nicht die eingeschränkte, veränderte oder im Extremfall ausgefallene auditive Perzeption als ihren Gegenstand, sondern die bestehenden Entwicklungspotenziale. Die folgende Gegenstandsdefinition für die Hörgeschädigtenpädagogik dürfte heute weitgehende Zustimmung finden:

Hörgeschädigten pädagogik

Hörgeschädigten pädagogik

Читать дальше

Hörgeschädigten pädagogik

Hörgeschädigten pädagogik