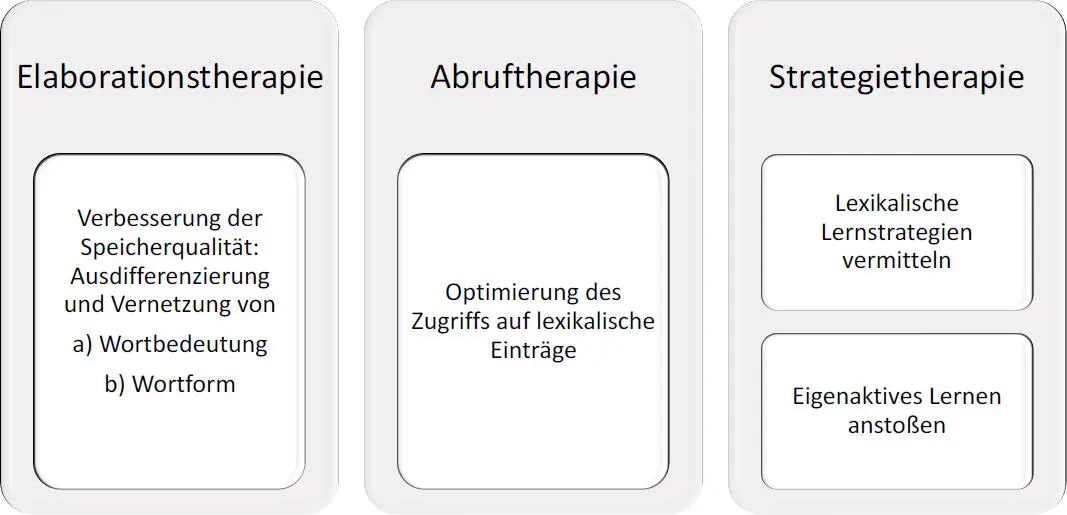

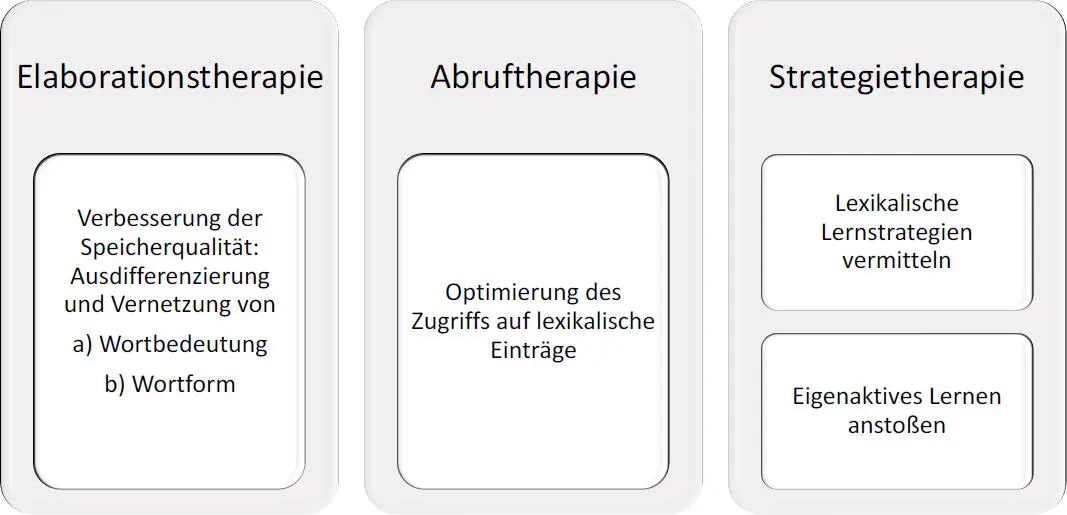

Didaktik semantischlexikalischen Lernens Die Didaktik semantisch-lexikalischer Therapie nahm ihren Anfang in den 1990er Jahren und basiert auf dem Prinzip des „inszenierten Spracherwerbs“ (Dannenbauer 2002, 138; Füssenich 2002; Braun 2002). Grundlegende Idee ist es, exemplarisches Lernen in einer vorstrukturierten Situation zu initiieren. In Situationen mit „Aufforderungscharakter“ (Grohnfeldt 1993, 150) soll dem Kind zum einen die Wahrnehmung und Erfahrung mit allen Sinnen ermöglicht werden, zudem soll es die kommunikative Bedeutsamkeit von Sprache in der Interaktionssituation erfahren können (Füssenich 2002). Als Gegenentwurf zu funktionslosen Benenn-Übungen wird somit die Relevanz eines „für das Kind sinnvoll veranlassten, erfahrungsbezogenen und dialoggerichteten Sprachgebrauch[s]“ (Kleinert-Molitor 1989; 227) in den Mittelpunkt gestellt. In den folgenden Jahren entwickelte sich auf dieser Basis eine ganze Reihe unterschiedlicher Therapiekonzeptionen und -vorschläge, die den in Abbildung 10dargestellten drei Säulen zugeordnet werden können.

Abb. 10: Drei Säulen der Therapie bei lexikalischen Störungen (nach Glück / Elsing 2014a)

Innerhalb ihres EAST-Konzeptes (Elaborations-, Abruf- und Strategietherapie) machen Glück / Elsing (2014a) den Vorschlag, sämtliche Säulen innerhalb eines umfassenden Therapiekonzepts miteinander zu kombinieren. Dabei sollte sich die Auswahl der einzelnen Schwerpunkte an der individuellen Symptomatik des Kindes orientieren.

Begleitet und unterstützt können die therapeutischen Bemühungen über eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern werden. Insbesondere, wenn sprachliche Inputbedingungen oder ein wenig sprachfördernder Kommunikationsstil als aufrechterhaltende oder verstärkende Faktoren wirksam sind, ist darüber hinaus eine gezielte Elternberatung und -anleitung sinnvoll.

Konkrete Anregungen zur Elternberatung und -anleitung zur Etablierung sprachförderlicher Verhaltensweisen finden sich u. a. bei:

Buschmann, A. (2011): Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprachförderung: Trainermanual. 2. Aufl. Elsevier, München,

Motsch, H.-J., Marks, D.-K., Ulrich, T. (2016): Wortschatzsammler.

Evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter. Ernst Reinhardt, München / Basel und

Rodrian, B. (2009): Elterntraining Sprachförderung. Handreichung für Lehrer, Erzieher und Sprachtherapeuten. Ernst Reinhardt, München / Basel.

Im Folgenden werden die grundsätzlichen Ziele sowie mögliche Methoden und Inhalte einer jeden Therapiesäule vorgestellt. In Kapitel 4.3werden anschließend zwei im deutschsprachigen Raum verbreitete Therapiemethoden näher beschrieben – die Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN, Siegmüller / Kauschke 2013) als Elaborations- und Abruftherapie und der Wortschatzsammler (Motsch et al. 2016) als strategieorientierter Ansatz.

4.2 Drei Säulen der Wortschatztherapie

4.2.1 Elaborationstherapie

Elaboration bedeutet „Ausarbeitung“. Bezogen auf den Wortschatz meint der Begriff, dass Lexikoneinträge mit möglichst vielen unterschiedlichen Facetten ausgestaltet werden, Verknüpfungen zu ähnlichen Einträgen und Abgrenzungen zu unterschiedlichen Einträgen hergestellt – kurz: möglichst viele „Andockpunkte“ oder „Anker“ für diesen Eintrag im Netzwerk des mentalen Lexikons geschaffen werden.

Das Ziel von Elaborationstherapien ist die Verbesserung der Speicherqualität für einen umgrenzten exemplarischen Wortschatz. Hierzu sollen Wortbedeutungen bzw. -formen ausdifferenziert und mit anderen Einträgen vernetzt werden, so dass eine optimale Einbindung dieses Eintrags in das Netzwerk des mentalen Lexikons ermöglicht wird. Dies soll in der Folge auch den Zugriff auf diese Einträge optimieren (Glück 2007, 2010; Glück / Elsing 2014a; Kannengieser 2015). Da im Netzwerk des mentalen Lexikons vielfältige Interaktionen und Wechselwirkungen zwischen semantischen und phonologischen Aspekten des Wortwissens bestehen ( Kap. 1), sollte in der Therapie semantische und phonologische Elaboration des Wortmaterials stets miteinander verknüpft werden (Ulrich 2012; Glück 2003). Wie stark die einzelnen Bereiche (semantische vs. phonologische Elaboration) in der Therapie gewichtet werden, hängt von der individuellen Symptomatik des Kindes ab, die in der Diagnostik ermittelt wurde (Glück / Elsing 2014a, Kap. 3).

Auswahl des exemplarischen Therapiewortschatzes Semantische und phonologische Elaboration findet exemplarisch an einer umgrenzten Anzahl ausgewählter Therapieitems statt. Bei der Auswahl des exemplarischen Therapiewortschatzes sollten im Vorfeld Überlegungen u. a. zu folgenden Fragen angestellt werden:

■ Wird ein Themenbereich (z. B. Urlaub) oder ein semantisches Feld (z. B. Fahrzeuge) bearbeitet?

■ Welches sind die Interessen des Kindes, die die Auswahl des Themas leiten?

■ Ist das gewählte Thema bzw. semantische Feld für den Alltag des Kindes relevant?

■ Inwiefern können multimodale Erfahrungen innerhalb dieses Themas ermöglicht werden?

■ Werden sowohl Nomen als auch Verben und Adjektive als Zielwörter berücksichtigt? Gibt es Gründe, sich auf eine Wortart zu beschränken?

■ Anforderungsniveau Semantik: Werden vorrangig semantisch spezifische oder semantisch unspezifische Wörter berücksichtigt?

■ Anforderungsniveau Phonologie: Werden Wörter mit unterschiedlicher Silbenanzahl und phonologischer Komplexität ausgewählt? Werden hoch- und / oder niedrigfrequente Wörter ausgewählt?

Siegmüller, J., Kauschke, C. (Hrsg.) (2016): Materialien zur Therapie nach dem Patholinguistischen Ansatz (PLAN). Lexikon und Semantik. Elsevier, München (enthält umfangreiche Wortlisten zu unterschiedlichen Themenbereichen, die nach Parametern wie Erwerbsalter, Frequenz im kindersprachlichen Input, Wortlänge etc. kontrolliert sind).

semantische Elaborationstherapie Die semantische Elaborationstherapie zielt auf eine Ausdifferenzierung und Vernetzung der Wortbedeutungsinformationen (bzw. synonym: der semantischen Repräsentationen oder Lemmata). Wortbedeutungen sollen tiefer im mentalen Lexikon verankert werden, indem vielfältige Assoziationen und Bezüge hergestellt werden. So werden möglichst viele Anknüpfungspunkte zu unterschiedlichen Stellen des Netzwerks hergestellt, um eine möglichst gute Einspeicherung der Wortbedeutungen zu gewährleisten (Glück 2010; Glück / Elsing 2014a).

Aufbau multimodaler Konzepte Hierzu werden zunächst möglichst umfangreiche, konkrete Erfahrungen zum Aufbau multimodaler Konzepte ermöglicht (Füssenich 2002; Glück / Berg 2010). Über das eigenaktive Handeln mit einem konkreten Gegenstand kann das Kind vielfältige semantische Informationen über seine Funktion, seine Form, seinen Geruch, seinen Geschmack etc. erfahren und abspeichern. Wenn das Kind die Gelegenheit bekommt, Verben konkret auszuagieren, kann es diese gemeinsam mit ihrem motorischen Muster abspeichern. Aufgabe des Therapeuten ist es, sinnvolle Interaktionssituationen zu schaffen, in denen das Kind vielfältige konkrete Erfahrungen machen kann, Anregungen für die semantische Elaboration zu geben und die Handlungen des Kindes sprachlich zu begleiten (Füssenich 2002). Die Zielwörter des exemplarischen Wortschatzes werden dabei möglichst hochfrequent durch den Therapeuten angeboten.

Читать дальше