Methodenvielfalt Grundsätzlich werden in den verschiedenen Therapiebereichen unterschiedliche Methoden eingesetzt und miteinander kombiniert (Siegmüller / Kauschke 2013; Siegmüller et al. 2016):

■ Inputspezifizierung: Neue Wörter werden hochfrequent und prägnant im Sprachinput präsentiert. Hintergrund ist die Annahme, dass spracherwerbsgestörte Kinder nur unzureichend dazu in der Lage sind, die relevanten Informationen aus dem alltäglichen Sprachinput zu extrahieren ( Kap. 2.3) und daher einen spezifisch aufbereiteten, „konzentrierten“ Sprachinput benötigen. Hierzu stehen zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

– Inputsequenz: Die Therapeutin liest dem Kind eine Geschichte vor, in der die relevanten Zielstrukturen (z. B. die Wörter des exemplarischen Therapiewortschatzes) besonders gehäuft vorkommen. Das Kind ist ausschließlich in der Zuhörer-Rolle (Rupp 2013). Begleitendes Bildmaterial kann eingesetzt werden, so dass eine Situation ähnlich einer Bilderbuchbetrachtung hergestellt wird (Kauschke et al. 2016).

– Interaktive Inputspezifizierung: Kind und Therapeutin handeln gemeinsam im Spiel, das die Therapeutin sprachlich mit dem spezifisch aufbereiteten Sprachinput begleitet. Kauschke et al. (2016) favorisieren aufgrund der höheren Inputstärke die reinen Inputsequenzen.

■ Modellierung der kindlichen Äußerungen: Fehlerhafte oder unvollständige kindliche Äußerungen werden über den Einsatz von korrektivem Feedback oder anderen Modellierungstechniken korrigiert, umgeformt oder erweitert (Dannenbauer 2002; Füssenich 2002).

Eine Übersicht über Modellierungstechniken mit Beispielen findet sich bei

Rupp, S. (2013): Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern. Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz. Springer, Berlin / Heidelberg, 173.

■ Übungen: Semantische oder phonologische Repräsentationen werden innerhalb von rezeptiven oder produktiven Übungen gefestigt.

■ Metasprache: In metasprachlichen Einheiten wird über die Struktur des mentalen Lexikons reflektiert (z. B. Anordnung von Nomen in Begriffshierarchien).

Auswahl von Therapiebereichen Der Therapiebereich „Begriffsbildung“ wird für Kinder empfohlen, denen bereits grundlegende, vorsprachliche Konzepte fehlen. Ihnen sollen umfangreiche, konkrete Erfahrungen mit den Dingen ermöglicht werden. Erst nachdem die Kinder Gelegenheit zur Exploration des Materials bekommen haben, folgen spezifische Inhalte der lexikalischen Therapie in den folgenden Therapiebausteinen.

Der Therapiebereich „Erwerb und Festigung von Wörtern“ zielt auf eine Erweiterung des rezeptiven und expressiven Wortschatzumfangs. Zudem soll innerhalb dieses Therapiebereichs der Fast-mapping-Prozess des Kindes angestoßen werden. Neue Wörter werden innerhalb dieses Therapiebereichs zunächst rezeptiv, anschließend expressiv gefestigt.

Im Therapiebereich „Strukturierung und Organisation von Wortbedeutungen“ wird vor allem die Speicherqualität der semantischen Repräsentationen sowie ihre Vernetzung im mentalen Lexikon in den Blick genommen. Methodisch werden semantische Merkmale erarbeitet und versprachlicht sowie semantische Sortier- und Kategorisierungsübungen durchgeführt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung taxonomischer Gliederungsprinzipien. Zudem werden semantische Relationen, z. B. die Begriffshierarchien bei Nomen oder die Antonymie bei Adjektiven, visualisiert.

Der vierte Therapiebereich „Wortform: Repräsentation und Zugriff“ fokussiert schließlich die Ausdifferenzierung sowie den verbesserten Zugriff auf die phonologischen Wortformen. Dieser Übungsbereich richtet sich in erster Linie an wortfindungsgestörte Kinder (Siegmüller / Kauschke 2013; Siegmüller 2008; Beier 2013; Beier / Siegmüller 2013; Gnadt 2016).

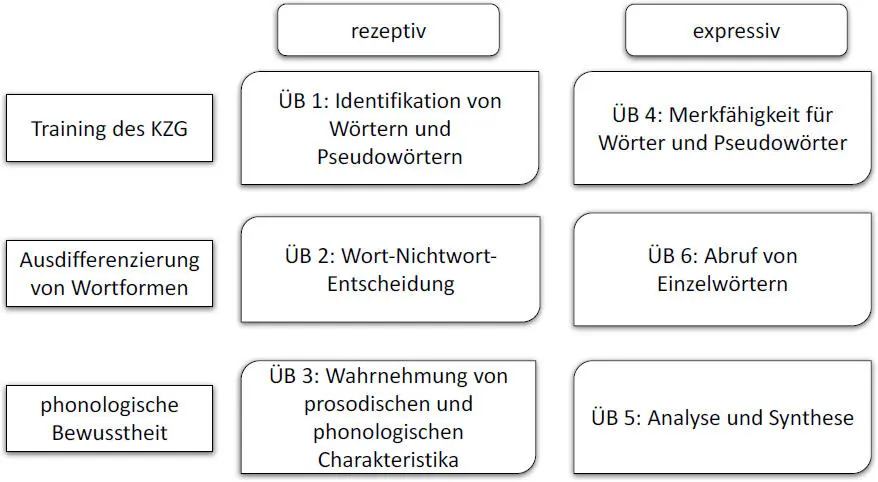

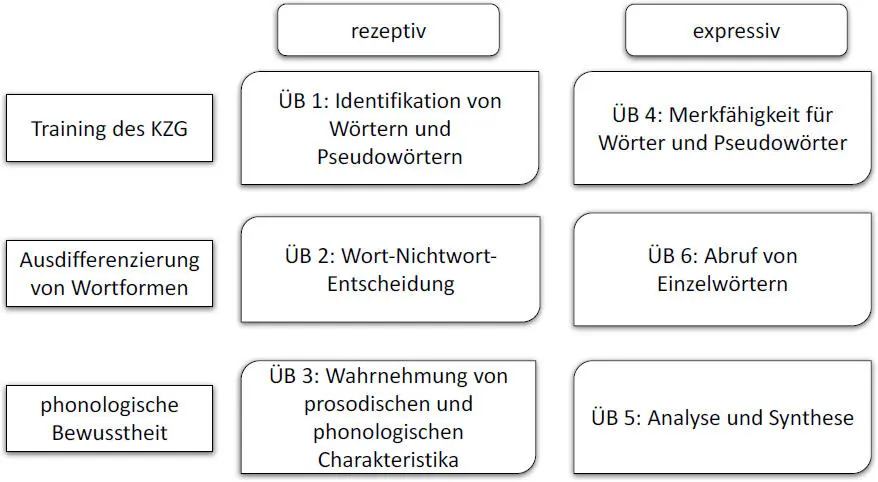

Abb. 11: Übungsbereiche PLAN bei Wortfindungsstörungen (nach Beier 2013; Gnadt 2016)

Wortfindungstherapie nach PLAN Wie aus Abbildung 11hervorgeht, findet die Therapie von Wortfindungsstörungen (WFS) nach PLAN auf den drei Ebenen „Training des Kurzzeitgedächtnisses“, „Ausdifferenzierung von Wortformen“ und „Phonologische Bewusstheit“ statt. Dies begründet sich damit, dass Defizite innerhalb der phonologischen Informationsverarbeitung für die Verursachung von kindlichen Wortfindungsstörungen als zentral angesehen werden. Die Intervention richtet sich daher in erster Linie auf die Verbesserung der Sprachverarbeitungsfähigkeiten sowie auf die Ausdifferenzierung der phonologischen Wortformen (Beier / Siegmüller 2013; Gnadt 2016). Versucht man eine Zuordnung zu den anfangs vorgeschlagenen drei Säulen der Wortschatztherapie, finden sich in der Wortfindungstherapie nach PLAN sowohl Elemente der phonologischen Elaborations- als auch der Abruftherapie. Insgesamt werden drei rezeptive und drei expressive Übungsbereiche vorgeschlagen. Die rezeptive Arbeit ist den expressiven Bereichen jeweils vorgeschaltet.

Übungsbereiche ■ Übungsbereich 1 – Identifikation von Wörtern und Pseudowörtern: Aufgabe des Kindes ist es, ein Signalwort in einer vorgegebenen Wortreihe zu identifizieren. Unterschiedliche Anforderungsniveaus können über eine systematische Variation von Wortfrequenz und -länge, die phonologische Ähnlichkeit von Signal- und Ablenkerwörtern sowie den Einsatz von Pseudowörtern als Signalwörter hergestellt werden.

■ Übungsbereich 2 – Wort-Nichtwort-Entscheidung: Das Kind soll entscheiden, ob es sich bei dem vorgesprochenen Wort um ein real existierendes Wort oder um ein Pseudowort (Quatschwort, Roboterwort, o. Ä.) handelt. Die phonologische Ähnlichkeit sowie die Wortfrequenz werden auch hier systematisch variiert.

■ Übungsbereich 3 – Wahrnehmung von prosodischen und phonologischen Charakteristika: In diesem Übungsbereich wird die phonologische Bewusstheit des Kindes gefördert, wobei zunächst ausschließlich rezeptive Leistungen von ihm erwartet werden (z. B. Reimentscheidungen treffen).

■ Übungsbereich 4 – Merkfähigkeit für Wörter und Pseudowörter: Aufgabe des Kindes ist das kurzzeitige Merken und Wiedergeben von Einzelwörtern, Wortsequenzen und Pseudowörtern jeweils mit steigender Silbenanzahl.

■ Übungsbereich 5 – Analyse und Synthese: Hier werden Übungen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit durchgeführt, bei denen von den Kindern eine expressive Leistung verlangt wird. Hierzu gehört das Segmentieren von Wörtern in Silben oder einzelne Phoneme, sowie die Synthese von Silben oder Lauten zu Wörtern.

■ Übungsbereich 6 – Abruf von Einzelwörtern: Dieser expressive Übungsbereich zielt auf den hochfrequenten Abruf von exemplarisch ausgewählten Einzelwörtern, die die Eltern des Kindes als besonders problematisch eingeschätzt haben (Beier 2013). Hierzu werden Kontexte geschaffen, die einen mehrfachen Abruf dieser Wörter erfordern. Ziel ist der mindestens dreimalige, spontane Abruf des Wortes in einer Therapieeinheit.

Insbesondere für Kinder mit hohem Störungsbewusstsein empfehlen die Autorinnen den Einsatz einer „Abrufhilfe“ oder „Abrufkarte“ (Siegmüller / Kauschke 2013; Beier 2013). Diese kann das Kind immer dann einsetzen, wenn in realen Kommunikationssituationen Abrufschwierigkeiten auftreten. Die Situation wird dann „eingefroren“ und der Therapeut hilft dem Kind mit der größtmöglichen externen Hilfe (z. B. semantische Hilfe, phonologische Hilfe, Vorgabe des Wortes) beim Deblockieren seines Abrufs (Gnadt 2016).

semantische und phonologische Inhalte in PLAN Im Gegensatz zu den oben beschriebenen semantisch ausgerichteten Therapiebereichen 1-3 erfolgt die Auswahl des Wortmaterials für wortfindungsgestörte Kinder in Therapiebereich 4 nicht anhand von semantischen Überlegungen. Vielmehr steht hier die phonologische Struktur eines Wortes, seine Silbenanzahl und seine Wortfrequenz für die Auswahl im Mittelpunkt. Die Wortfindungstherapie ist damit sowohl inhaltlich als auch methodisch weitgehend losgelöst von der vorherigen Arbeit an den drei semantisch orientierten Therapiebereichen. Dies ist durchaus so gedacht. So richtet sich die soeben skizzierte Wortfindungstherapie ausschließlich an „Kinder, die eine Verarbeitungsstörung, nicht aber lexikalische und / oder semantische Defizite aufweisen“ (Beier 2013, 4). Aus patholinguistischer Sicht basiert die WFS auf der sogenannten Abrufhypothese ( Kap. 2), derzufolge defizitäre Speicherbedingungen der lexikalischen Repräsentationen eine untergeordnete Rolle bei der Verursachung spielen, weshalb sie auch in der Konzeption von Therapiemaßnahmen nicht berücksichtigt werden müssen (Gnadt 2016).

Читать дальше