Stackhouse / Wells (1997) gehen davon aus, dass eine Klassifikation von Kindern mit Aussprachestörungen nicht möglich ist, sondern dass für jedes Kind ein individuelles Profil an Stärken und Schwächen innerhalb des Sprachverarbeitungsprozess erstellt werden sollte. Unterstützt man diesen Gedankengang, so ist der diagnostische Prozess für Kinder mit Aussprachestörungen sehr zeitaufwendig, da jede einzelne Ebene des Sprachverarbeitungsprozesses untersucht werden müsste. Des Weiteren wäre ein standardisiertes Diagnostikmaterial vonnöten, um diese Ebenen untersuchen zu können. Für das Deutsche bietet der TPB (Test für phonologische Bewusstheitsfähigkeiten, Fricke / Schäfer 2011) für die meisten Ebenen diese Möglichkeit; allerdings nur für Kinder im Alter von vier Jahren bis zum Ende der ersten Klasse.

2.3.1 Phonetische Störung bzw. Artikulationsstörung

Laut Fey (1992) ist die phonetische bzw. Artikulationsstörung definiert als die Unfähigkeit, ein Phon isoliert oder in jeglichem linguistischen Kontext korrekt zu realisieren. Es handelt sich also um eine Laut-Fehlbildung und nicht um eine Ersetzung oder Auslassung. Der fehlgebildete Laut wird in der Spontansprache phonologisch korrekt angewendet.

Die häufigste phonetische Fehlbildung im Deutschen ist der Sigmatismus interdentalis, addentalis oder lateralis. Die zweithäufigste phonetische Fehlbildung stellt der Schetismus lateralis dar. Zusätzlich tritt vereinzelt die sogenannte multiple Interdentalität auf, bei der alle alveolaren Laute / n l d t s z / interdental realisiert werden.

Der multiplen Interdentalität, dem Schetismus oder Sigmatismus lateralis liegt eine myofunktionelle Störung zugrunde. Dies gilt jedoch nur für ca. ein Viertel aller Fälle eines Sigmatismus inter- oder addentalis (Fox-Boyer 2016a).

Sigmatismus interoder addentalis Da ungefähr 30 bis 40 % aller monolingual deutschsprachigen Kinder (untersucht bis zum Alter von zehn Jahren) die Laute / s z ts / inter- oder addental bilden, ist zu diskutieren, ob es sich beim Sigmatismus inter- oder addentalis um eine phonetische Störung oder nur um eine Variation der Norm handelt. Es ist davon auszugehen, dass diese Formen des Sigmatismus durch Imitation oder eine fehlerhaft gelernte Artikulationsstelle verursacht werden.

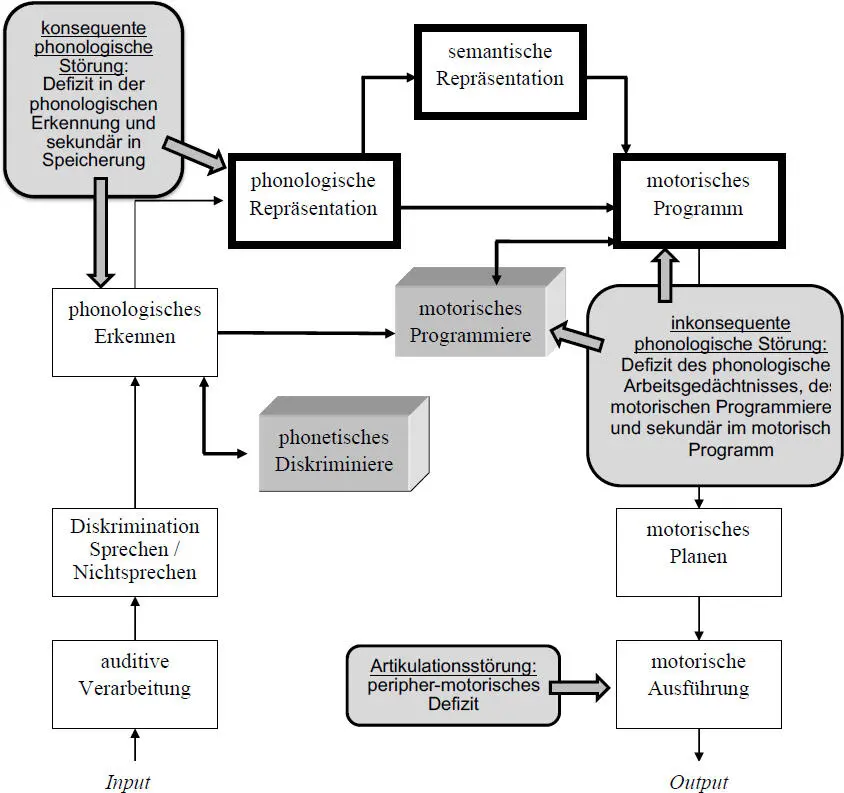

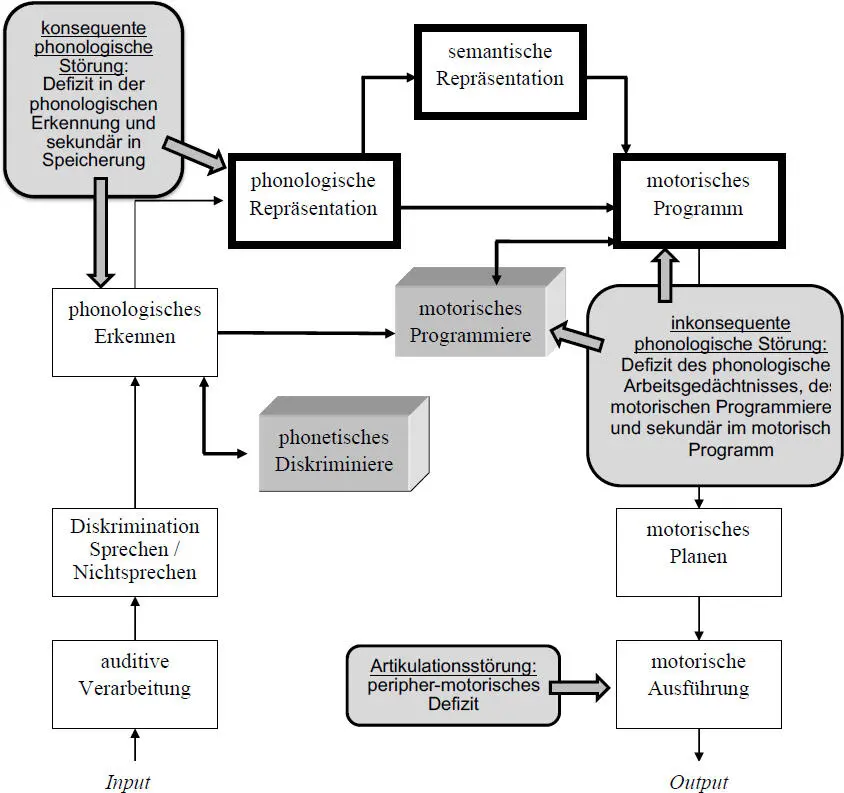

Innerhalb des Sprachverarbeitungsprozesses ist daher die Ebene der motorischen Ausführung ( Abb. 5) betroffen.

Abb. 5: Störungsebenen im Modell von house / Wells (1997)

2.3.2 Phonologische Verzögerung

Kinder mit einer phonologischen Verzögerung zeigen ausschließlich physiologische phonologische Prozesse, die nicht mehr adäquat für das jeweilige Alter des Kindes sind. Das bedeutet, dass ein Kind einen Prozess noch zeigt, obwohl dieser für die regelrechte Entwicklung nicht mehr altersgemäß ist.

Verzögerter Prozess: Ein Prozess gilt als verzögert, wenn er mindestens sechs Monate nach dem eigentlichen Überwindungszeitraum noch sichtbar ist (Crystal et al. 1989). Dabei ist die Länge der Verzögerung darüber hinaus unerheblich. Der verzögerte Prozess wird nie als pathologisch gewertet (Fox-Boyer 2014a).

Die Liste der physiologischen phonologischen Prozesse für das Deutsche ist begrenzt ( Kap. 1.5.4). Tabelle 2stellt diese und das Überwindungsalter für jeden einzelnen Prozess dar.

häufigste verzögerte Prozesse Zu den häufigsten verzögerten Prozessen zählen die Vorverlagerung der Velare / k g ŋ / , die Vorverlagerung der Sibilanten / ʃ ç / , die Reduktion insbesondere initialer Konsonantenverbindungen und die glottale Ersetzung von / ʁ / .

Ca. 50 % aller Kinder mit Aussprachestörungen im Deutschen sind von einer phonologischen Verzögerung betroffen (Fox / Dodd 2001). Untersucht man Kinder mit einer phonologischen Verzögerung mithilfe einer Testbatterie, die die verschiedenen Ebenen des Sprachverarbeitungsprozesses überprüft, so zeigt sich, dass diese Kinder als Gesamtgruppe genauso abschneiden wie sprachunauffällige Regelkinder gleichen Alters. Dodd (1995; 2005) geht daher davon aus, dass externe Faktoren bei diesen Kindern dazu geführt haben, dass eine meist temporäre Stagnation der Ausspracheentwicklung eingetreten ist. Externe Faktoren können rezidivierende Mittelohrproblematiken sein, die zu intermittierendem Hörverlust führen. Des Weiteren könnten laut Dodd ebenfalls belastende Situationen (z. B. die Geburt eines Geschwisterkindes oder der Verlust einer Bezugsperson) dazu führen, dass ein Kind einen Entwicklungsschritt nicht vollzieht.

2.3.3 Konsequente phonologische Störung

Kinder mit einer konsequenten phonologischen Störung zeigen mindestens einen pathologischen phonologischen Prozess. Das bedeutet, dass dieser Prozess in der regelrechten Entwicklung von monolingual-deutsch aufwachsenden Kindern nicht vorkommt. Daneben können altersgemäße oder verzögerte phonologische Prozesse auftreten.

„Pathologischer Prozess: Ein Prozess gilt als pathologisch, wenn er in der vorliegenden Form zu keinem Zeitpunkt im regelrechten Spracherwerb sichtbar ist“ (Fox-Boyer 2014c, 33).

pathologische Prozesse im Deutschen Nach Fox-Boyer (2014c) sind hierbei Probleme mit den Frikativen (z. B. Plosivierung aller Frikative), die Rückverlagerung von / t d n / , die Vokalisation von / l / und der Onsetprozess als pathologische Prozesse hervorzuheben, da diese bei Kindern mit Aussprachestörungen im Deutschen regelmäßig auftreten. Nach Fox-Boyer (2016a) zeigten die meisten von ihr untersuchten Kinder mit einer konsequenten phonologischen Störung (N = 276) regelhaft einen der folgenden pathologischen Kernprozesse:

■ Kontaktassimilation (KontaktAss),

■ Vokalisation von / l / (VOK / 1 / ),

■ Rückverlagerungen (RV),

■ allophonischer Gebrauch von Frikativen (Allo Frik),

■ Onsetprozess (OnsetP),

■ Vokalfehler (Vok),

■ Tilgung von Konsonantenverbindungen (TCC) und

■ Veränderung von Konsonantenverbindungen (VCC).

Kontaktassimilation (KontaktAss): Innerhalb der Konsonantenverbindungen / tʁ / und / dʁ / werden die Alveolare / t / und / d / konsequent nach velar verlagert. Es wird davon ausgegangen, dass dies durch die Angleichung an den uvularen Artikulationsortes des / ʁ / geschieht.

Vokalisation von / l / (VOK / 1 / ): Das Phonem / l / wird durch eine Mischung aus dem Vokal [i] und [j] ersetzt.

Manche Kinder ersetzen auch den Laut / ʁ / auf diese Art und Weise.

Rückverlagerungen (RV / t d n / ): Die Phoneme / t d n / , die eigentlich alveolar (Artikulationsstelle) gebildet werden, werden durch die Phoneme / k g ŋ / , die an einem weiter hinten liegenden Artikulationsort gebildet werden, ersetzt.

Nach Daten von Fox-Boyer (2016a) trat dieser Prozess bei 7 bis 12 % (je nach Alter) der untersuchten Kinder mit konsequenter phonologischer Störung auf. Diese zeigten die Velarisierung konstant zu 100 % als besonders stabiles Ersetzungsmuster.

Allophonischer Gebrauch von Frikativen (Allo Frik): Eine Lautklasse (hier: Frikative) wird entweder durch einen einzigen Ersatzlaut (z. B. [h s θ]) ersetzt oder Laute werden scheinbar willkürlich füreinander eingesetzt (immer wenn ein Frikativ verwendet werden soll, wird ein Frikativ verwendet, aber nicht notwendigerweise der korrekte). Der allophonische Gebrauch kann auch bei den Nasalen oder den Plosiven auftreten.

Читать дальше