Wir fahren nun mit der eigentlichen Betrachtung fort: Die Entstehung und sukzessive Weiterentwicklung des von uns herangezogenen Notationssystems wird bereits von BLÜMER dargestellt.46 Dennoch scheint es uns geboten, auf einige Aspekte, vor allem auf das primäre Ordnungs- und Kategorisierungsinstrument, den lateinischen Wortakzent, (für seine Bedeutung haben wir ja eben noch plädiert) erneut hinzuweisen. Während etwa ZIELINSKI, AILI und, um aktuellere Beispiele zu nennen, KOSTER und SCHMID, vorrangig quantitierende Systeme verwenden oder die Akzente ggf. diesem anpassen (wie es insbesondere ZIELINSKI vollzieht, indem er grundlegend neue Betonungsregeln auf Basis seiner Klauselforschung definiert),47 ihn als sekundäres Merkmal behandeln und nur an strittigen Stellen zu einer Differenzierung etwaiger Füße heranziehen (so wie etwa PRIMMER und STRÄTERHOFF),48 muss das hier benutzte System immer von den Wortakzenten her gedacht werden.

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Akzentmuster vorrangig eine „Klausel“ ausmachen, sodass u. a. die Silbenzahl in jedem Fall gewahrt bleibt, während abweichende Quantitäten zumindest kein prinzipielles Ausschlusskriterium darstellen.49 Ein entscheidendes Kriterium, ob ein vom Autor gewollter Prosarhythmus vorliegt, ist jedoch für uns seine Interpretierbarkeit und es muss betont werden, dass die bloße Tatsache, dass die sogenannten Klauseln an vielen Kolonenden (auch bei Cicero, wie wir sehen werden) gemessen werden können, alleine noch nicht viel über eine planmäßige Gestaltung aussagt. Mit entsprechenden Notationen festgehaltene Messungen zeigen offensichtlich nur eine Kollokation phonetischer Merkmale, mit Intentionalität hat dies aber zunächst noch rein gar nichts zu tun. Erst die Analyse konkreter Texte, welche inhaltliche, aber auch andere stilistische Aspekte einbezieht, wird Argumente aufdecken können, die für eine bewusste prosarhythmische Ausformung des Wortlautes sprechen könnten.

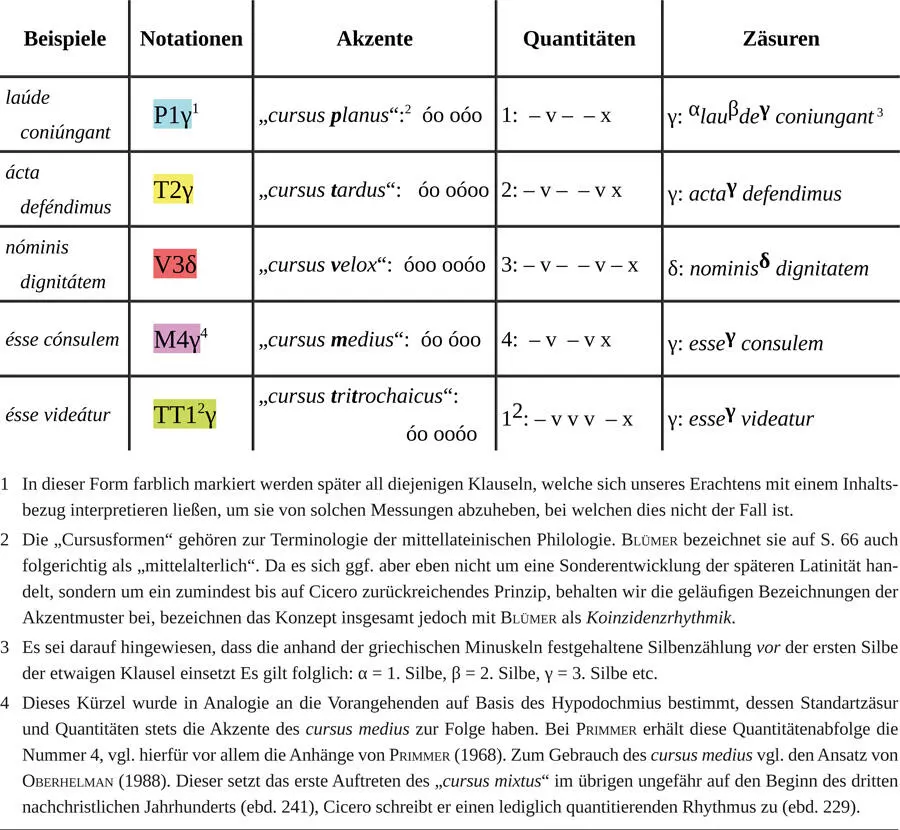

Bei der Messung der für den Prosarhythmus relevanten Klangmuster findet dementsprechend eine Beschränkung der sogenannten Klauseln, im modernen Sinne also „Typen rhythmisierter Satz- bzw. Kolonschlüsse“,50 auf vorrangig fünf Formen statt, deren Ordnungsmerkmal wie gesagt primär die Stellung der Wortakzente ist.

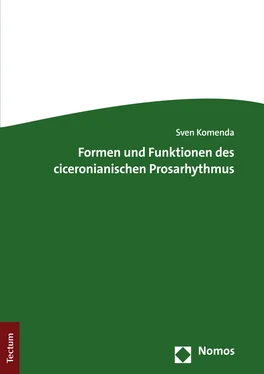

Die folgende Tabelle soll unser Notationssystem illustrieren. Es ist dabei Folgendes zu beachten: die vorliegenden Beispiele (erste Spalte der Tabelle) können auf ihre anzunehmende phonetische Struktur hin untersucht und das Ergebnis dieser Untersuchung mit der entsprechenden „Notation“ festgehalten werden. Diese Notation gibt Auskunft über genau drei Faktoren: Die Positionen der Wortakzente werden mit dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen „cursus“ festgehalten. Eine spezifische Kollokation langer und kurzer Silben wird mit einer Ziffer wiedergegeben. Eine Wortgrenze wird schließlich mithilfe einer griechischen Minuskel in die Notation aufgenommen.

Es sei mit „laude coniungant“ das erste Beispiel der Tabelle besprochen: P steht für den sogenannten cursus planus, also für das bezeichnete Akzentmuster. Ein paralleles Auftreten der Quantitäten der sogenannten Hauptform 1 wird demzufolge mit „P1“ gekennzeichnet. Eine Zäsur, also Wortgrenze wird mit griechischen Minuskeln gekennzeichnet. Im Beispiel laude coniungant setzt die Messung der Klausel wie üblich mit dem Wortakzent des ersten Wortes ein,51 sodass die Wortgrenze vor der dritten Silbe, also vor γ, liegt. Das Ergebnis der Messung ist P1γ.

Auch „nominis dignitatem“ möchten wir kurz erläutern: Die gegebenen Akzentpositionen entsprechen dem Schema des cursus velox, welcher als V abgekürzt wird. Die Anzahl und die Abfolge der langen und kurzen Silben entsprechen in diesem Fall der dritten Hauptform. Die Notation hält dies mit der Ziffer 3 fest. Beides ergibt zunächst also V3. Eine Wortgrenze zwischen der dritten und vierten Silbe wird mithilfe von δ notiert. Diese Kombination aus Akzentmuster, Quantitätenmuster und einer Wortgrenze zwischen der dritten und vierten Silbe notieren wir insgesamt also mit V3δ. Die anderen Formen verhalten sich analog.52 Wenn es sich allerdings um eine im Hinblick auf die Quantitäten unvollkommene Entsprechung handelt, so schlägt sich dies ebenfalls in der Notation nieder. Nehmen wir an, es handele sich im zweiten Beispiel der Tabelle nicht mehr um „ácta deféndimus“, sondern „áctis deféndimus“ oder dergleichen. Jetzt wird das als „zweite Hauptform“ bezeichnete Quantitätenschema nicht mehr erreicht, also – – | – – v – statt – v | – – v – . Die Klausel kann damit nicht mehr als T2γ bezeichnet werden, sondern (da die zweite Hauptform eben nicht erreicht wird) nur noch als Tγ.

Auch dieses System ermöglicht eine Messung der meisten Lautformationen, selbst wenn eine gewisse Unschärfe in Hinsicht auf die Quantitäten zugegeben werden muss, welche wir deswegen separat darstellen werden. Nur partikular bedeutsame und in diesem Schema nicht beachtete Akzentmuster werden wir anhand der vom Kolonende her nach ihrer Silbenposition gezählten Wortakzente, z. B. 4–2 oder 7–3,53 bezeichnen.

Wir möchten an dieser Stelle ferner betonen, dass die Einheit aus Quantität, Zäsur und dank dieser auch der Akzente, die „Klausel“ also, nicht mehr und nicht weniger als ein bloßer Idealtypus ist.54 Ihre, also der Klausel, einzigen beinahe immer verfügbaren und sicheren Bestimmungskriterien sind in unserem Ansatz die Wortakzente, da die Quantitäten nun einmal nicht dauerhaft und exakt bestimmten Versfüßen zugeordnet werden können. Dennoch kann man in der Praxis davon ausgehen, dass ein nicht absoluter, wohl aber doch möglichst hoher Deckungsgrad in den Kategorien Akzent, Zäsur sowie Quantität der Silben mit dem Idealtypus gewünscht war, wenn er z. B. für eine Wiedererkennbarkeit der Klausel ohne klangliche Aufdringlichkeit sorgen konnte.

Es wird dementsprechend oft notwendig sein, mit etwaigen Abweichungen umzugehen. Diese liegen für uns wie gesagt ausschließlich im Bereich der Quantitäten. Statt diese als Auflösungen zu erklären und damit die Silbenzahl beliebig variieren zu lassen, werden wir diese „Verstöße“ hinnehmen und evaluieren, ob bei gleichem Akzent von der gleichen Klauselform auszugehen ist. Es gilt also (neben der Frage, ob diese Klauseln für Cicero überhaupt relevant sind) zu überprüfen, ob die Annahme, dass auch im klassischen Latein z. B. V3δ und Vδ weitgehend gleichwertig sind oder zumindest anhand der gleichbleibenden Akzente als ein und derselbe Klauseltypus bezeichnet werden dürfen, in der Realität der Texte Bestand haben kann.

2.2 Heuristische Vorüberlegungen

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist unserem qualitativen Ansatz eine Begrenzung der Klauselformen zu eigen. Das bedeutet u. a., keine Auflösungen von Quantitäten zu integrieren. Dennoch bietet auch unsere Vorgehensweise einen gewissen Spielraum für heuristische Beliebigkeit. Wir werden versuchen Abhilfe zu schaffen, indem wir nun eine Methode der Messung festlegen und etwaige Zweifelsfälle im Voraus besprechen.

Als Zweifelsfälle bezeichnen wir das potenzielle Auftreten solcher Phänomene, welche einen direkten Einfluss auf die Feststellung einer Klausel haben können: etwaige Nebenakzente etwa und die Frage, ob wir von Elisionen und Aphäresen auszugehen haben oder nicht. Alle diese Fragen sind mit Ausnahme der Vokalausstoßung oder Verschmelzung (ohne Beteiligung einer auslautenden nasalierten Silbe) bereits an sich strittig oder in ihren Details nicht zufriedenstellend geklärt.

Das so entstehende Problem ist offensichtlich: eine Elision nach nasalierter Silbe etwa,55 so wird teilweise nahegelegt, sei in der Prosa gewissermaßen optional.56 Wenn man daran noch die These anschließt, ein Hiat sei ohnehin jederzeit möglich, um auf einen irgendwie gearteten Prosarhythmus hinarbeiten zu können,57 lässt sich schnell absehen, dass der gesamte Ansatz durch eine eventuell beliebige Variation der Silbenzahl und/oder Wortgrenzen und Akzentpositionen infrage gestellt wird. Das Problem wird auch dadurch akut, dass ein beträchtlicher Anteil der gemessenen Kola eines (hin und wieder mehrere) der besagten Phänomene enthalten oder eben nicht enthalten könnte. Es liegt daher zwar auf der Hand, dass wir uns nicht von spekulativen Theoremen abhängig machen dürfen, andererseits kann uns auch ein Ignorieren dieser in lateinischen Texten häufig auftretenden Fragestellungen den Blick auf die Materie versperren.

Читать дальше