Ohne Ziel, jedoch nicht ohne Halt

Das Streunen erlaubt also jenen Modus, in der unsere Aufmerksamkeit, die ja immer auch eine leibliche Aufmerksamkeit ist, nicht von Werbesignalen raffiniert eingefangen, von Rechenmaschinen gelenkt oder von Marktinteressen bespielt wird. In ihm darf unsere Aufmerksamkeit einfach da sein, inmitten einer Umgebung, die auch einfach da sein darf. Wir bewegen uns in einer Aufmerksamkeitsallmende, einem Raum, in dem alle das Recht auf ihre Aufmerksamkeit haben. 6

Wir müssen hier nichts voneinander wollen, nur atmend den Sinnen folgen, so wie wir eben biologisch ausgestattet sind. Nur atmend den Spuren folgen, die uns unsere Geschichten zuspielen, so wie wir Menschen das eben tun. Nur atmend uns im Raum bewegen und allein dadurch in ihm handeln, gemeinsam mit allen anderen Handelnden im Raum.

Beim Streunen lenken wir unsere Aufmerksamkeit dorthin, wohin wir sie lenken (wollen), und zugleich wird sie dorthin gelenkt, wohin sie gelenkt werden will. Hier sitzt weder ein innerer Chauffeur am Lenkrad, der weiß wohin es gehen muss, noch regelt ein Polizist unsere Bewegung. Außer wir behandeln uns selbst so, als gäbe es Chauffeur und Polizist, was leider kulturell bedingt oft der Fall ist.

Wenn das »reine Streunen« gelingt, dann folgen wir den sinnlichen Impulsen und richten uns nach ihnen aus. Hier greifen der uns umgebende Raum und wir als Individuen fortwährend ineinander, aufeinander bezugnehmend bilden wir uns miteinander aus. So sind wir zwar ohne vorbestimmtes Ziel auf dem Weg, jedoch nicht ohne Halt. Im Gegenteil: In diesem Aufmerksamkeitsdreh, der hier geschieht, fühlen sich Menschen in hohem Maß gesammelt, führend und geführt und zugleich gesehen und gemeint.

»Das ist doch wirklich verrückt«, erzählt Irina nach einer Zeit des Streunens und schüttelt noch immer den Kopf. »Ich war froh, ein bisschen Zeit für mich zu haben, und ich wollte an den Fluss, ganz im Dorthin-gehe-ich-dorthin-will-ich-Modus. Und nach ein paar Schritten bin ich ausgerutscht und sanft auf dem Hinterteil gelandet. Dort blieb ich, weil es einfach der beste Ort war zum Sein und ich ja auch nicht wirklich zum Fluss musste. Irgendwann hat mich ein Rascheln aufgeschreckt, dem bin ich gefolgt. Es war gar nichts Besonderes, einfach ein Folgen, das mich zu einem großen bemoosten Stein geführt hat. So, als würde er sagen: Sei willkommen! Kaum hatte ich mich auf ihm niedergelassen, sah ich erst, dass er so einen schönen Ausblick auf den Fluss bot, der dort unten silbern glitzerte. All das war so unmittelbar und so schön. Ich begann zu weinen, es begann mich zu weinen, der Fluss, der Stein, das Licht, meine Güte, ich wusste nicht mehr, wer wen anschaute, wer zu wem sprach – das war eine höchst lebendige Begegnung. Wenn das Streunen ist, dann habe ich jetzt eine Ahnung, wovon ich in Zukunft mehr machen werde!«

Irinas Erfahrung erzählt beispielhaft, was Streunen alles kann. Es kann uns, sofern wir uns auf einen Weg oder ein Vorhaben ausrichten, davon abbringen. Streunen ist einfach nicht im klassischen Sinn effizient, sondern eher eine Verstörung. Genauer gesagt, es macht die im Leben ständig stattfindenden Verstörungen sichtbar und erlaubt, ihnen zu folgen. Wäre Irina auf dem Weg zu einem Termin gewesen, hätte dieser »Ausrutscher« nicht zu einer innigen Begegnung mit der Welt geführt, hier in Form eines Steines, eines Blicks, eines Flusses und wer oder was sonst noch immer beteiligt war. Vermutlich hätte sie sich geärgert, wäre aufgestanden und hätte den Weg mit erhöhter Vorsicht weiter beschritten. So geschieht es leider meist: Unser geplantes Leben, das uns durch eine mehr oder minder kontrollierte Welt führt, kann sich »Ausrutscher« nicht leisten. Sie sind nicht vorgesehen. Weil sie trotzdem geschehen, müssen wir die Kontrolle erhöhen.

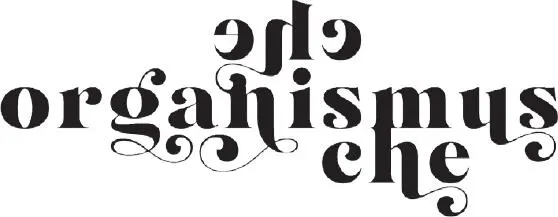

Das macht viel Druck und ist zudem eine einseitige und anstrengende Geschichte, weil alle dafür sorgen müssen, dass ihnen nichts Außerplanmäßiges geschieht bzw. dass sich die lebendige Interaktion, die allenfalls mit dem Raum stattfinden könnte, auf ein unbedingt nötiges Minimum reduziert. Der Raum wird kaltgestellt, seine Eigenlebendigkeit verneint bzw. in dafür vorgesehenen Zeitfenstern kultiviert. Am Feierabend, am Wochenende oder in den Ferien wäre es schön, würde die Welt wieder lebendig sein. Nur leider bleibt sie dann oft stumm, weil sie eben nur zu uns spricht, wenn sie will. Ihr Wollen, also ihre unberechenbare, nicht steuerbare und unkontrollierbare Bereitschaft, sich zu zeigen, ist unmittelbar an unsere Wahrnehmung, unser Handeln geknüpft. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Wir Menschen bewegen uns gemeinsam mit allen anderen abgegrenzten Organismen in einer fortwährenden wechselseitigen, ja sogar zirkulären Bedingtheit in und mit dem Raum, der uns umgibt. Humberto Maturana und Ximena Dávila sprechen hier von einer »organism-niche-unity«, einer Organismus-Nische-Einheit:

»Wir sehen also: Wenn ein lebendes Wesen auftaucht, bildet sich eine ökologische Organismus-Nische-Einheit. Was also wann auch immer auf der Erde erscheint, ist kein einzelnes Lebewesen, nicht ein isolierter Organismus. Vielmehr entsteht zeitgleich mit dem Organismus die Umwelt, die ihn möglich macht. Sie erscheinen miteinander in einer dynamischen Organismus-Nischen Einheit. Die ökologische Nische ist nicht statisch. Sie wandelt sich. « 7

Wechselseitige Begegnungen

Diese ständig stattfindende Wechselseitigkeit können wir mehr oder weniger bewusst wahrnehmen, reflektieren und im Umlauf halten.

In den »modernen« Denkkulturen und ihrer mittlerweile nahezu globalen Verbreitung sind jedoch der Fokus und die Erfahrung der Wechselseitigkeit einer zunehmend trennenden Einseitigkeit gewichen. Das heißt, wir sind daran gewöhnt, uns von einem belebten Innen heraus in einem objektiven Draußen zu bewegen. Wir sind daran gewöhnt, sowohl dem Innen als auch dem Außen als getrennte Einheiten Aufmerksamkeit zu schenken. Mit systemischen Perspektiven, welche selbst ja noch lange nicht in unsere soziale, politische, institutionelle oder ökonomische Wirklichkeiten Einzug gehalten haben, ist unsere Aufmerksamkeit zwar mehr auf die kommunikativen Dynamiken und Muster zwischen den einzelnen Einheiten gelenkt, aber für ko-kreative eigenlebendige Wechselseitigkeit, die Maturana u. Dávila als unsere biologische Verfasstheit annehmen, gibt es in der psychologischen, bildenden, pädagogischen Sprache und Praxis nach wie vor wenig Platz.

Wir sind nicht geübt darin, auf dieses Dazwischen zu schauen und ihm Ausdruck zu verleihen. Unmessbare, unkontrollierbare, unberechenbare, unsteuerbare Kräfte, die Beziehungen wechselseitiger Lebendigkeit ausmachen, werden in der breiten Öffentlichkeit wenig zur Sprache gebracht. Gut beobachtbar wurde das bei der Auseinandersetzung mit sowie der Information rund um Covid-19. Hier prägten Zahlen, Kurven, Tabellen die tägliche Berichterstattung. Das natürliche Zusammenspiel von Milieu und Viren kam darin marginal zu Wort.

Wer sich in Psychotherapie und Beratung dem Lebendigen zuwenden will, wird sich Erfahrungen, Denkweisen und vor allem Praktiken aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zuwenden müssen. Als besonders anschlussfähig, vermutlich nicht zuletzt aufgrund ihrer Transzendenzorientierung, die auch unsere Denkkultur durchdringt, erweisen sich Anleihen aus östlichen Kulturräumen. Unterschiedliche Formen von Achtsamkeitspraxis, der allgemeine Yoga-Boom, das beachtliche Netzwerk der Theorie-U-Bewegung oder der Integralen Schulen erzählen davon. Ihnen allen liegt eine Verwurzelung in oder Verbindung mit buddhistischen oder hinduistischen Traditionen zugrunde. 8

Читать дальше