1. Teil Einleitung› A. Sachenrechtliche Grundbegriffe› IV. Verfügungsgeschäft

24

Eine Verfügungist ein Rechtsgeschäft, welches unmittelbardarauf gerichtet ist, ein bestehendes Recht zu übertragen, zu belasten, aufzuhebenoder inhaltlich zu verändern.[29]

Hinweis

Die in dieser Definition enthaltenen Stichworte finden Sie – dort im Zusammenhang mit Grundstücken – in den §§ 873, 875, 877.

Kennzeichnend für das Verfügungsgeschäft ist die unmittelbareEinwirkung auf ein bestehendes Recht. Im Gegensatz dazu werden durch schuldrechtliche Verträge lediglich Verpflichtungen erzeugt, die, sofern sie auf eine Veränderung der Rechtslage an einer Sache (oder einem sonstigen Recht) abzielen, erst noch durch ein Verfügungsgeschäft vollzogen (d.h. erfüllt) werden müssen.

Beispiele

Verfügungsgeschäfte sind z.B. die Übereignung (§§ 873, 929 ff.) oder die Verpfändung einer Sache, die Belastung eines Grundstücks mit einer Hypothek (§§ 873, 1113 ff.) etc.

Verfügungen gibt es übrigens nicht nur im Sachenrecht. Auch die Abtretung einer Forderung durch Abtretungsvertrag nach § 398 ist eine Verfügung, nämlich die rechtsgeschäftliche Übertragung eines bestehenden Rechts.

Der Unterschied zwischen dem Verpflichtungs- und dem Verfügungsgeschäft führt uns zum nächsten Rechtsgrundsatz, nämlich dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip.

[1]

§§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.

[2]

Palandt- Ellenberger Überblick vor § 90 Rn. 2.

[3]

Den Sonderfall der Ermächtigung nach § 185 Abs. 1 werden wir später im Rahmen der §§ 929 ff. behandeln.

[4]

Beachte auch die Parallele bei Grundstücken, die in §§ 891–893 geregelt ist.

[5]

Palandt- Weidlich § 2366 Rn. 2.

[6]

Palandt- Ellenberger § 90 Rn. 1.

[7]

Palandt- Ellenberger § 90 Rn. 2.

[8]

Palandt- Herrler Überbl. vor § 873 Rn. 1.

[9]

Erbbaurechtsgesetz.

[10]

Wohnungseigentumsgesetz.

[11]

RGZ 93, 71, 73; 104, 316 ff., 318; 160, 166, 167.

[12]

Nach dem Urteil des BGH vom 8.2.2002 (AZ: V ZR 252/00) = NJW 2002, 1797 kann eine Bebauungsbeschränkung zulässiger Inhalt einer Grunddienstbarkeit sein.

[13]

BGH NJW 1984, 2277, 2278.

[14]

BGH NJW 1984, 2277, 2278.

[15]

Siehe im Skript „Schuldrecht BT I“ Rn. 18.

[16]

Palandt- Ellenberger Überbl. vor § 90 Rn. 3.

[17]

Palandt- Ellenberger § 93 Rn. 1.

[18]

BGH NJW 1956, 788.

[19]

BGH NJW 1955, 1793.

[20]

Palandt - Ellenberger § 93 Rn. 1.

[21]

Palandt- Wicke § 1212 Rn. 2.

[22]

Palandt - Ellenberger Überblick v. § 90 Rn. 5.

[23]

Palandt - Ellenberger Überblick v. § 90 Rn. 5.

[24]

Palandt - Ellenberger § 91 Rn. 2.

[25]

Palandt- Ellenberger § 91 Rn. 2.

[26]

Palandt- Ellenberger § 91 Rn. 3.

[27]

Palandt - Ellenberger § 91 Rn. 4; anders aber nach der Rspr. bei einem Pkw, obwohl dieser keine vertretbare Sache ist.

[28]

RGZ 138, 72.

[29]

Palandt- Ellenberger Überbl. v. § 104 Rn. 16.

1. Teil Einleitung› B. Trennungs- und Abstraktionsprinzip

B. Trennungs- und Abstraktionsprinzip

25

Wird eine Sache veräußert, so müssen Sie unbedingt das Trennungs- und Abstraktionsprinzip beachten!

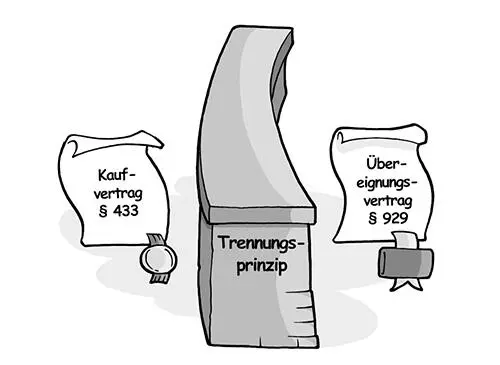

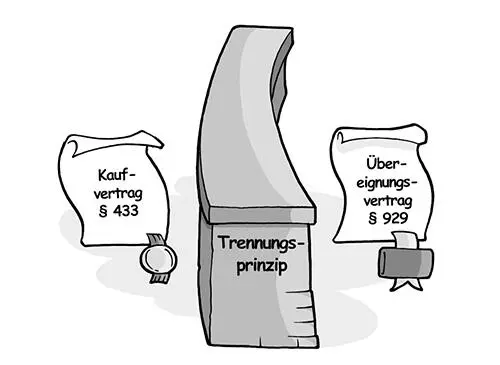

Das Trennungsprinzipbesagt: Das schuldrechtliche – und das sachenrechtliche Rechtsgeschäft sind zwei voneinander getrennte Rechtsgeschäfte.[1]

Hinter diesen Satz kann man gar nicht genügend Ausrufungszeichen setzen. Seine permanente Nichtbeachtung hat schon manche Träume vom zweistelligen Examensergebnis auf den Boden der Realitäten zurückgeführt.

Dies wird häufig übersehen, weil diese Rechtsgeschäfte äußerlich oft in einer Handlung zusammenfallen.

Beispiel

K legt im Supermarkt eine Flasche Wein auf das Förderband an der Kasse. Die Kassiererin scannt den Preis ein, K zahlt und nimmt die Weinflasche mit.

Hier fallen das schuldrechtliche Rechtsgeschäft (Kaufvertrag nach §§ 433 ff.) und das dingliche Rechtsgeschäft (die Übereignung nach § 929 S. 1 = Verfügung) zwar äußerlich in einer Handlung zusammen; dennoch handelt es sich aber um zwei rechtlich voneinander zu trennende Verträge. Die Kassiererin muss also nicht ausdrücklich sagen: „Hiermit verkaufe ich Ihnen die Flasche Wein und ich übereigne Sie Ihnen“. Dies wäre völlig lebensfremd. Für den Juristen muss aber klar sein, dass es sich rechtlich gesehen um zwei verschiedene, voneinander zu trennende Rechtsgeschäfte handelt.

[Bild vergrößern]

26

Das Abstraktionsprinzip ist die Folge des Trennungsprinzips. Das schuldrechtliche Rechtsgeschäft, im Beispiel der Kaufvertrag, ist der Rechtsgrundfür die Veränderung der Rechtslage an der Sache, hier für die zur Erfüllung der Verpflichtung vorgenommene Übereignung. Ist das schuldrechtliche Kausalgeschäft nichtig, so entsteht nach §§ 812 ff. ein gesetzliches Schuldverhältnis mit dem Inhalt, dass das Verfügungsgeschäft wieder rückgängig gemacht werden muss.

Das Abstraktionsprinzipbesagt, dass die Wirksamkeit des sachenrechtlichen Rechtsgeschäfts von der Wirksamkeit des schuldrechtlichen Kausalgeschäfts unabhängig ist.[2]

Beispiel

V verkauft dem K sein Auto und übereignet es ihm. Später ficht V den Kaufvertragwegen Inhaltsirrtums wirksam nach § 119 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 an. Wer ist Eigentümer des Autos?

Trotz Anfechtung des Kaufvertragsdurch V ist K Eigentümer geblieben. Die Anfechtung führt nach § 142 Abs. 1 nur zur Nichtigkeit des Kaufvertrags (§ 433) und ändert nichts an der Wirksamkeit des Übereignungsvertrags (§ 929). Da mit der Anfechtung des Kaufvertrags aber der Rechtsgrund für den Eigentumserwerb des K weggefallen ist, ist K nunmehr schuldrechtlich nach § 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 1[3] zur Rückübereignung an V verpflichtet.

Hinweis

Das Abstraktionsprinzip führt somit nicht dazu, dass eine ohne Rechtsgrund erfolgte Rechtsänderung auf Dauer Bestand hat. Es ist vielmehr eine wesentliche Aufgabe des Instituts der ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812 ff.), solche rechtsgrundlosen Verfügungen „rückabzuwickeln“ (sog. Leistungskondiktion).

[Bild vergrößern]

27

Beachte aber:In den Fällen der sog. Fehleridentität sind ausnahmsweise das schuldrechtliche und das sachenrechtliche Rechtsgeschäft nichtig.

Читать дальше