Dieser eklatante Unterschied macht auf einen entscheidenden qualitativen Sprung in der Evolution der Kommunikation aufmerksam, einen Sprung, der offensichtlich nur dem Menschen möglich ist: Während Affen bei allem, was sie tun, ausschließlich ihre eigenen Zwecke verfolgen (und dabei davon ausgehen, dass andere Lebewesen genau auf dieselbe Weise verfahren), verfolgen Menschen auch solche Zwecke, die nicht primär ihren eigenen Interessen dienen, sie kommunizieren kooperativ und teilen ihre Absichten mit anderen. Die Kommunikation von Primaten ist, anders gesagt, durch »individuelle Intentionalität« gekennzeichnet, wohingegen die Kommunikation von Menschen auf »geteilter Intentionalität« aufbaut (vgl. Tomasello 2009, S. 65). Dieser Unterschied markiert den entscheidenden Schritt in der Stammesgeschichte (Phylogenese), und er ist dementsprechend, sozusagen im Kleinformat, auch für die Ontogenese, für die Entwicklung jedes einzelnen Menschen vom Säugling bis zum Erwachsenen, von grundlegender Bedeutung. Das Zeigen steht dabei im Zentrum des Geschehens, es ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Entwicklungsprozesses, an dessen Ende sich das herausbildet, was Tomasello die »im Artvergleich einzigartige psychologische Infrastruktur geteilter Intentionalität« (a. a. O., S. 70) nennt. Aber wie erwerben Kinder diese so besondere Struktur?

Dass kleine Kinder schon sehr früh Zeigegesten verwenden, ist eine alltägliche Erfahrung. Inzwischen weiß man durch zahlreiche Studien, dass dieses Verhalten in allen Kulturen auftritt, wenn auch mit Modifikationen und in Varianten (mancherorts kommen z. B. Kinn oder Lippen anstelle des Zeigefingers zum Einsatz). Man weiß allerdings nach wie vor nicht genau, wie dieses Verhalten erworben wird und in welchem Umfang dabei Lernen eine Rolle spielt. Vermutlich wirken verschiedene Prozesse zusammen und verstärken sich wechselseitig: Zum einen führen Orientierungshandlungen, die fortgesetzt wiederholt werden, zu einer Ritualisierung bestimmter Verhaltensweisen. Zum anderen werden Säuglinge nicht nur in warmem Wasser gebadet, sondern auch in Sprache, und durch diese »Protokonversationen« sind Säugling und Bezugspersonen höchst aufmerksam aufeinander bezogen, sie schauen sich dabei an, berühren sich und geben Laute von sich. Diese frühen »Unterhaltungen«, das ist entscheidend, haben eine klare Struktur von Rollenwechseln, es sind sozusagen Sprachspiele vor der Sprache, durch die basale Muster der menschlichen Kommunikation eingeübt werden wie z. B. Frage und Antwort, Rede und Gegenrede oder vor allem auch das gemeinsame Ausdrücken und Teilen von Gefühlen. Im Zuge solcher Protokonversationen gibt es schließlich vielfältige Anlässe und Ansätze für Nachahmung. Schon wenige Wochen nach der Geburt können das Herausstrecken der Zunge, das Öffnen des Mundes oder Kopfbewegungen imitiert werden, wobei schon früh Identifizierungsprozesse eine Rolle spielen dürften. Zu welchen Zeitpunkten diese Prozesse auftreten und wie sie im Einzelnen zusammenwirken, ist, wie gesagt, noch wenig erforscht. Die kleinen Kinder gelangen eben anfangs »irgendwie auf natürliche Weise zum Zeigen« (Tomasello 2009, S. 124). Menschen sind nicht nur, darin den Primaten gleich, soziale Wesen, sondern, so Tomasello an anderer Stelle, schlicht »ultra-sozial« (Tomasello 2002, S. 74). Und das offensichtlich nicht nur, wie einschlägige Studien belegen, wenige Stunden nach der Geburt, sondern bereits im Mutterleib, wo sie sich schon an die Stimme der Mutter zu gewöhnen vermögen.

Obwohl also die ganz frühen Anfänge des Zeigens noch nicht vollständig aufgeklärt sind, weiß man mittlerweile doch sehr genau, wie sich das Zeigen im Fortgang der Entwicklung weiter ausbildet. Der Entwicklungskomplex, der von alles entscheidender Bedeutung ist, kommt, stammesgeschichtlich betrachtet, einer Revolution gleich und wird daher mit guten Gründen als »Neunmonatsrevolution« bezeichnet. Was hat es mit diesem »Umsturz« in der Entwicklung auf sich? Und wie zeigt sich dabei das Zeigen?

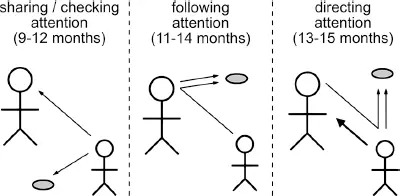

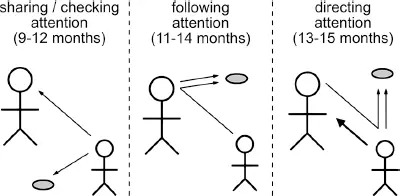

Diese »Revolution« beginnt im Alter von etwa 9–12 Monaten, durchläuft verschiedene Stadien und kommt mit etwa 13–15 Monaten zu einem Abschluss. Kleine Kinder beginnen also noch vor dem ernsthaften Spracherwerb damit, Zeigegesten zu verwenden, wobei sich zwei Motive hierfür deutlich voneinander unterscheiden lassen: entweder wollen sie etwas haben und verlangen nach bestimmten Dingen (in diesem Fall spricht man von »imperativen Gesten«); oder sie wollen Erfahrungen und Gefühle zum Ausdruck bringen, also »mit – teilen«, was sie bewegt (in diesem Fall spricht man von »deklarativen Gesten«).

Das Besondere dieser »Revolution« liegt in dem entwicklungslogischen Zusammenhang ihrer drei Stadien, die nacheinander auftauchen und gemeistert werden müssen. Die folgende Abbildung zeigt das Geschehen in graphischer Vereinfachung:

Im ersten Stadium (9–12 Monate) geht es zuallererst um das »Prüfen der Aufmerksamkeit« (also versprachlicht etwa: »Schaust Du auf das, auf das ich schaue«); danach, im zweiten Stadium, steht das »Verfolgen der Aufmerksamkeit« im Vordergrund (»Ich schaue auf das Objekt, auf das Du auch schaust«); und im dritten Stadium schließlich wird die Aufmerksamkeit der erwachsenen Bezugsperson zu lenken versucht (»Schau auf das, auf das ich schaue«). Diese drei Stadien bilden einen zusammenhängenden Entwicklungskomplex, der als

Abb. 1: Joint attention (vgl. Tomasello 2002, S. 81)

»joint attention« (geteilte Aufmerksamkeit) bezeichnet wird. Hierdurch erfährt die Kommunikation eine grundlegende Umstellung: sie operiert nun nicht länger nur »dyadisch« (Person-Person oder Person-Objekt), sondern sie wird jetzt triadisch, verbindet also zwei verschiedene Personen, eine große und eine kleine, mit einem Objekt. Es entsteht also ein kommunikatives Dreieck. Dass sich dadurch die Lernmöglichkeiten des kleinen Kindes exponentiell erweitern, liegt auf der Hand, und es ist kein Wunder, dass es von jetzt an mit dem Spracherwerb rasch vorangeht.

In diesem Abschnitt der Entwicklung lernen also kleine Kinder, dass Erwachsene in Bezug auf einen Gegenstand eine bestimmte Absicht verfolgen, sie verstehen sie als »intentionale Akteure«. Um das zu können, müssen sie allerdings zuvor auch sich selbst als »intentionale Akteure« zu begreifen begonnen haben (aus diesem Grund findet sich dieser joint-attention-Komplex nicht schon zu früheren Zeitpunkten der Entwicklung). Damit ist die elementare Voraussetzung für kommunikative Kooperation gegeben, denn der kleine Akteur kann nunmehr in Bezug auf einen Gegenstand die Perspektive des großen Akteurs simulierend übernehmen und daraus seine Schlüsse ziehen (»Aha, wenn der Große dort draufdrückt, geht die Schachtel auf – wenn ich also auch auf diese Stelle drücke, dann kann auch ich die Schachtel öffnen«). Entscheidend ist demnach die Möglichkeit, eine andere Perspektive einzunehmen und sodann aus dieser (erwachsen-anderen) Sicht die Welt in Augenschein zu nehmen. Anders als kleine Affen sind kleine Kinder daher sehr an der »Inneren Welt« der sie umgebenden Erwachsenen interessiert, und zwar ungeachtet der neugierigen Faszination für all die unbekannten Gegenstände um sie herum. Aus diesem Grund unternehmen die kleinen Zeiger große Anstrengungen, die Absichten der Erwachsenen »richtig« zu verstehen und sich dessen fortwährend zu vergewissern. Auch dafür gibt es zahlreiche experimentelle Befunde: Zum Beispiel können kleine Kinder zuverlässig unterscheiden, ob die Geste eines Erwachsenen nur beiläufig zeigenden Charakter hatte, oder ob sie wirklich als eine für sie bestimmte kommunikative Botschaft aufzufassen ist. Sie korrigieren daher auch »Missverständnisse« der Erwachsenen, die ihnen anscheinend nur »zufällig« das geben, auf das sie vorher gezeigt hatten, denn sie wollen offenbar, dass ihre Absicht »richtig« verstanden wird.

Читать дальше