Wer aber des Nachts im Pflerer Tal unterwegs war, mußte recht gute Gründe dafür haben. Wie zum Beispiel ein, zwei, drei Viertel Rot im Wirtshaus. Oder sonstige Untaten. Weil der Schreier aber nicht katholisch war, konnte er, trotz seiner Abstinenz, es auch dem Pfarrer nicht recht machen. Außerdem führte der Innerpflerer Pfarrer selbst auch ein Wirtshaus. Direkt an der Kirch in Innerpflersch. Vor und nach der Messe. Während der Messe ermahnte er seine Schafe. Und wetterte gegen den Schreier.

Weshalb der Schreier gern, wenn von der Kellerei St. Pauls wieder ein Holzfaß Missianer Rot geliefert wurde, an der Brücke über den Schleierbach auf den Ochsenkarren sprang und sich am Spundloch des Fasses zu schaffen machte. Die Innerpflerer sagten, er hätte was herausgesoffen. Die Außerpflerer, er hätte was hineingeschifft. Der Pfarrer sagte, die Paulser nähmen es nicht mehr so genau, mit den unreif fuchseten Weimern , den noch halbgrünen Trauben, deshalb der Wein dann auch ein Sauremus . Und daß er zur Girlaner Kellerei wechseln würde. Bis er deren Preise hörte. Nach drei Tagen spätestens aber hatten sich die Innerpflerer den Wein schöngetrunken, und der Disput hörte auf. Daraufhin kümmerte sich der Schreier um die Weinlieferungen der Außerpflerer.

Es war aber ein junges Mädchen eines Tages, weil es ihr zu viel geworden war mit den Männern im Tal, innen wie außen, allein am Schleierbach talaus unterwegs. Und sang vor sich hin. Da erhob sich ein Wind, leis. Verblies allen Nebel. Woraufhin sie auflachte, und sagte: Weg isser, der Schleier vom Schleierbach. Und da hörte sie, durchaus nicht unschön, und gar nicht laut, ein Singen. Vom Schleierbach her.

Varkehrt harum

Ummedumm ummedumm

Varum dakehrt

Olledumm olledumm

Mi grosz, ti kluan

Zaubastuan, Zaubastuan

Mi pitschl, ti Gitschl

Nixfaluan, nixfaluan ***

Sehr schön, sagte das Mädchen, und lachte.

Und seit diesem Tag war der Schreier vom Schleierbach verschwunden. Und blieb verschwunden bis an den Rest der Tage. Das Mädchen fand sich an einem sonnigen Strand wieder. Ansonsten aber änderte sich nichts. Auch nicht am Wein.

*** (Versuch einer annähernden Übertragung) Verkehrt herum Rundherum, rundherum Weswegen verdreht Alle dumm, alle dumm Ich groß, du klein Zauberstein, Zauberstein Ich klein, du Mädchen (Du hast hier) Nichts verloren, nichts verloren

STERBEN UND LEBEN AUF LABISEBEN

Es ist wirklich eine schöne Gegend. Wenn auch stellenweise steil. Und manchenorts sehr steil. So steil, daß es selbst den Kühen und den Hirten zu viel wurde. Das ging dann nicht immer gut aus. Einerseits. Andererseits. Das Wasser war gut, das Gras war gut. Und die Milch und der Käse in der Folge eben auch. Es ließ sich leben, auf Labiseben.

Und die Sommer auf Labiseben oben, zumal wenn die Sonne schien, waren lang. Obwohl der Winter länger.

Aber den verbrachte man eh im Vals unten draußen. Und schnitzte sich neue Zähne für die Heurechen, hinterm Ofen.

An Sonnentagen war die Labisebener Alm ein freundlicher Flecken Erde, der seine Leute ernährte und darüber hinaus noch den ein und anderen Vorzug bot. Granten und Schwarzbeeren, Parasol und Steinpilze, Zinnkraut und Zirmschnaps. Es ließ sich leben, auf Labiseben.

An Wettertagen wars übler. Es wetterte nämlich ordentlich, auf Labiseben, wenn es wetterte. Und es wettert, sagen die Übelmeinenden, eben recht gern, auf Labiseben.

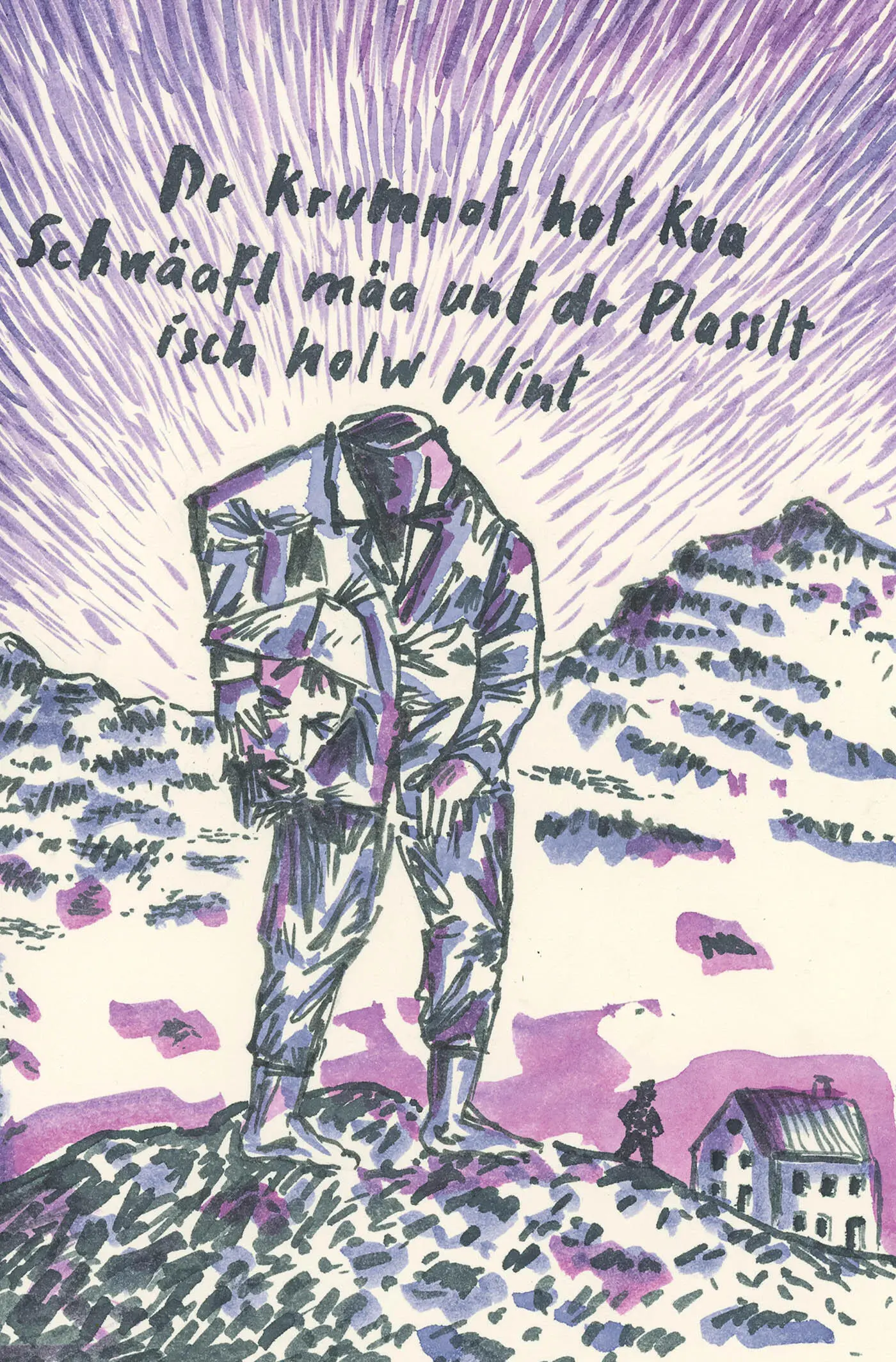

Jetzt muß man wissen, daß bei heranziehenden Gewittern die Kühe zur Alm zurückzutreiben wären, zumal von den steilen Hängen. Was aber jeder Junghirte auch weiß, ist, daß dieses Kuhvieh recht ungern, erst recht wenn es naß ist, bergab geht. Lieber immer schön den Hang entlang, seitaus; und mit leichter Tendenz nach oben, allein höhenlinig. So kommt man aber, zumal wenn man den ganzen lieben langen Tag über sich den Hang hinaufgefressen, beim besten Willen nicht mehr hinunter und zurück, zur Alm. Also mußten die Junghirten die Kühe eher rabiat treiben. Sonst wär das nichts geworden, nicht vor den großen Blitzschlägen und dem Donnerkrachen.

Einem der unglücklichen Junghirten aber wollte eines Tages, es zog ein ganz unheiliges Wetter auf, und es roch schon förmlich nach Schwefel und Ärger, dem unglücklichen Junghirten wollte gar nichts gelingen in Sachen Herde zurück auf sichere Alm . Wie sehr er sich auch bemühte, im Kreis sprang, schrie und fluchte und mit seinem Stecken um sich schlug, das Viehzeug war nicht in die richtige Richtung zu bewegen. Und die Blitzeinschläge kamen immer näher. Und die Kühe flohen. Allerdings in die falsche Richtung. Direkt auf einen Abgrund zu. Und stürzten im Dutzend über die Felsen und in den Tod. Der Junghirte machtlos. Und dann auch abgestürzt, er selbst.

Seither erzählt man sich die Geschichte, er hätte das mit Absicht getan, der Junghirte, das Vieh in den Tod zu treiben, und ginge seither, zur Strafe, als Geist um in den Felsen über Labiseben. Und ziehe ein Wetter auf, wieder einmal, höre man ihn schon jammern. Und weinen. Und sein Schicksal verfluchen.

Die nachgewachsenen Junghirten aber beeilen sich seither doppelt, wenn Wetter aufzieht. Im Zweifelsfalle schon vorher. (Sag mal, wozu Sagen gut sind.)

DER LORGG AUF WILDER FAHRT

Vom Lorgg wird viel erzählt. Vom Lorgg wird noch mehr spintisiert. Dem Lorgg, kann man annehmen, ist das aber ziemlich schetzko.

Eine solcherne Sprache spricht er nämlich, der Lorgg. Wenn er denn spricht. Wobei spintisieren sowas wie »eigenartigen, wunderlichen, abwegigen Gedanken nachgehen« heißt, und schetzko vollständig všecko jedno lauten sollte, was dann tschechisch wäre. Und dieses Tschechisch wiederum könnte man sich solchermaßen erklären, daß nämlich der Lorgg, der mindestens schon seit fünfhundert Jahren in der Gegend haust, in modernen Zeiten, also zu Zeiten des damals Der Große Krieg , heute Der Erste Weltkrieg genannten Großschlachthofs, auf kakanische Soldaten getroffen, die massenweise wie mirnixdirnix in seine Gegend abkommandiert wurden, welch letztere ansonsten eigentlich eine eher ruhige, die Gegend. Ausundvorbei.

(Eines Tages traf der Lorgg, in Gestalt des Oberstleutnants des Landsturmes Robert Musil, gar auf einen in Trafoi stationierten Jungschriftsteller. Ernüchtert ließ er von ihm ab. Und hat seither nie mehr davon geredet. Der Schriftsteller nichts geschrieben, davon. Als ob, die beiden, einander dann doch, allesamt etwas unheimlich.)

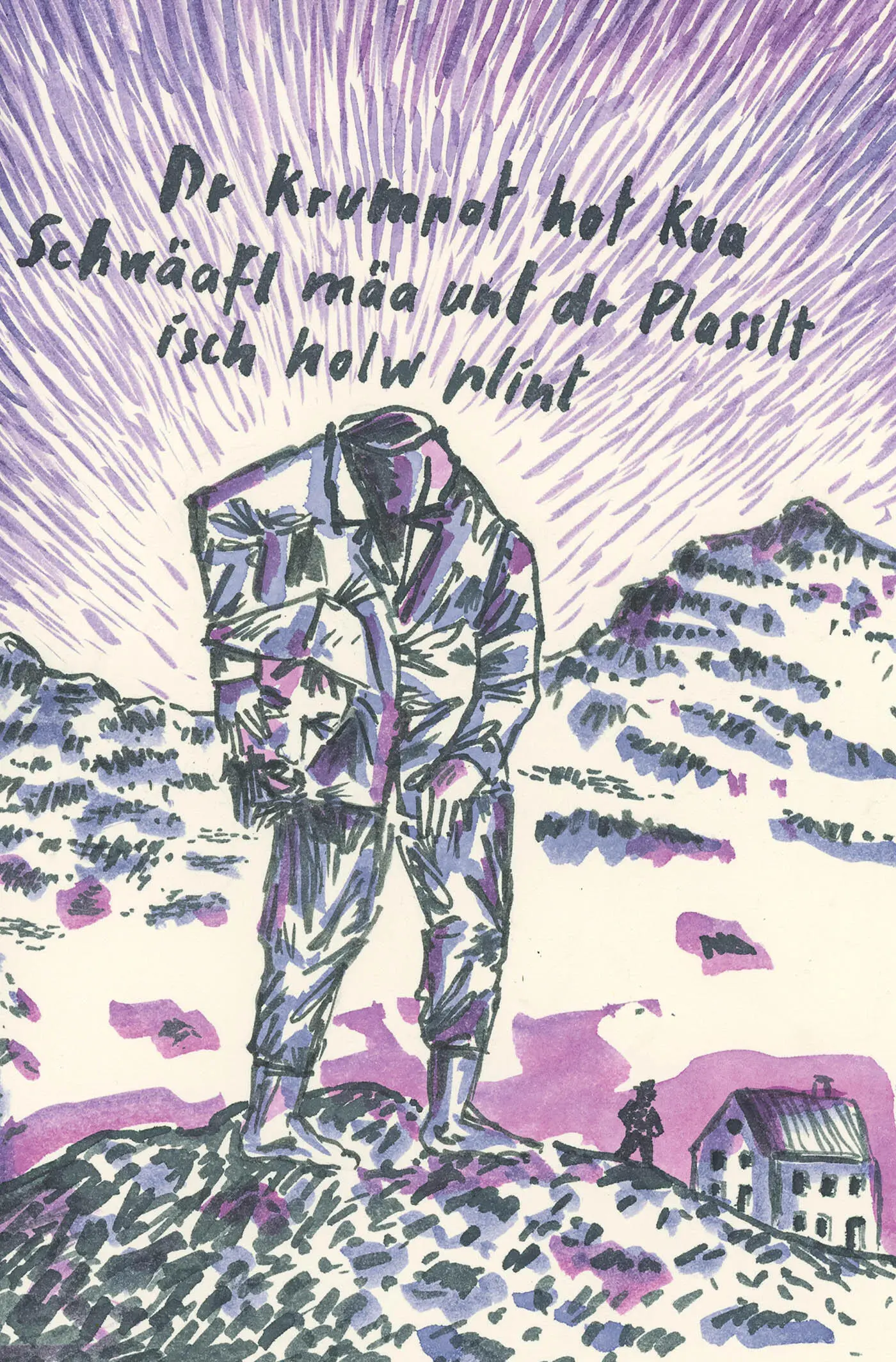

Vom Lorgg wird viel erzählt. Er sei, sagt man, regelmäßig auf Wilde Fahrt gegangen. Und zwar, weiter hinaus ins Tal ging er nie, von Stilfserbrücke aus direkt eine kerzengerade Abkürzung steil nach Stilfs hinauf, dort einmal um Kirch und Friedhof herum, mit einem Gesause und Gebrause, daß denjenigen Stilsern, die gottesfürchtig, ganz angst und bang geworden; da aber die meisten Stilser eher nicht von der gottesfürchtigen Sorte, sondern eher Stilser, fuhr der Lorgg den Talhang hinan einwärts, daß die Baumwipfel nur so rauschten, und die Nachtkäuze lauschten, über Gomagoi dann drehte der Lorgg eine Ehrenrunde, was häufiger dazu führte, daß im Wirtshaus die Lichter gelöscht und unterm Tisch weitergetrunken wurde, und weiter ging es, der Lorgg umrundete den Piz Costainas, alles um die 3000 Höhenmeter war für den Lorgg grad mal eine kleine Atemübung, und schon: schon ging es im Sturzflug hinab Richtung Trafoi.

Читать дальше