Einige der adeligen Nonnen lehnen sich bald nach dem Wegzug vom Disibodenberg gegen die aus ihrer Sicht unannehmbaren Zustände und Entbehrungen in der neuen Unterkunft auf, andere verlassen – enttäuscht und überfordert – für immer das neu errichtete Kloster auf dem Rupertsberg.

Doch nach Bewältigung der anfänglichen Herausforderungen kann das Ordensleben auf dem Rupertsberg unter der klugen und fürsorglichen Leitung Hildegards aufblühen. Es dauert nicht lange, bis sich erneut junge adelige Frauen bei Hildegard vorstellen und um Aufnahme in die klösterliche Gemeinschaft bitten.

Die erste urkundliche Bezeugung des Klosters Rupertsberg fällt in das Jahr 1158. Von Kaiser Barbarossa lässt sich die vorausplanende Äbtissin 1163 einen Schutzbrief ausstellen, in dem die Besitzungen und Rechte der Ordensgemeinschaft ein für alle Mal bestätigt und abgesichert werden.

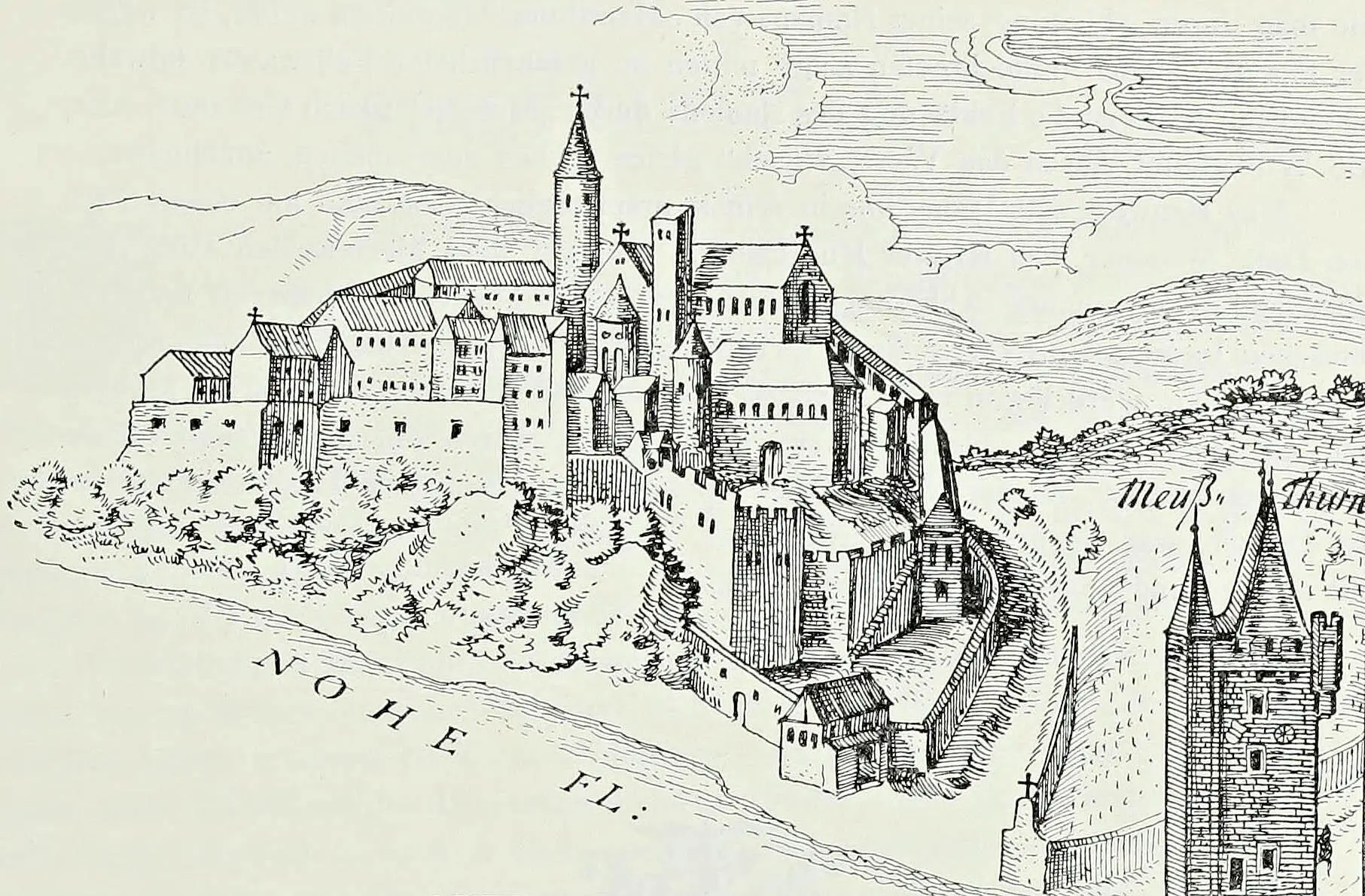

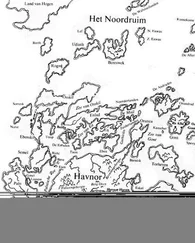

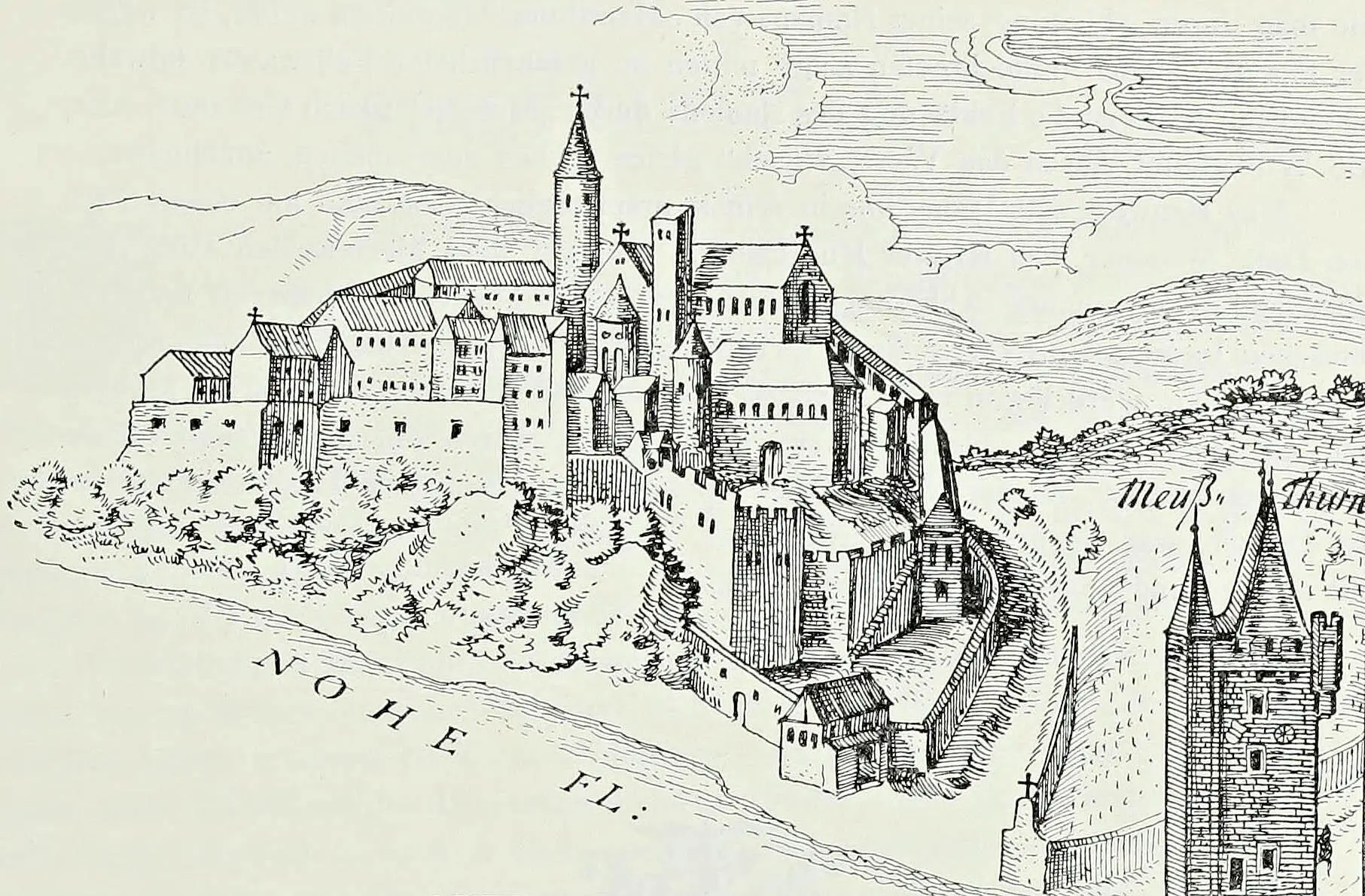

Kloster Rupertsberg um 1620,Stich in Meissner, Politisches Schatzkästlein, 1638.

Das von Hildegard von Bingen gegründete Kloster wird 1632 im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zerstört. Die Nonnen fliehen zunächst nach Köln, 1636 finden sie Zuflucht im Kloster Eibingen.

Die Klosteranlage auf dem Rupertsberg bietet für insgesamt 50 Nonnen Platz und Beschäftigung. Damit ist sie größer als die meisten Frauenklöster der damaligen Zeit, die durchschnittlich zwischen 20 und 30 Nonnen aufnehmen können. Innerhalb des Klosterbezirks gibt es auch eigene Häuser für Angestellte und Gäste. Wie ein späterer Sekretär Hildegards – Wibert von Gembloux – voller Bewunderung berichtet, hat die Bauherrin in allen Arbeitsräumen (vermutlich in der Küche, der Klosterapotheke, der Krankenabteilung, der Waschküche sowie in den Ställen) Rohre für Fließwasser anfertigen lassen. Ein Novum für die damalige Zeit!

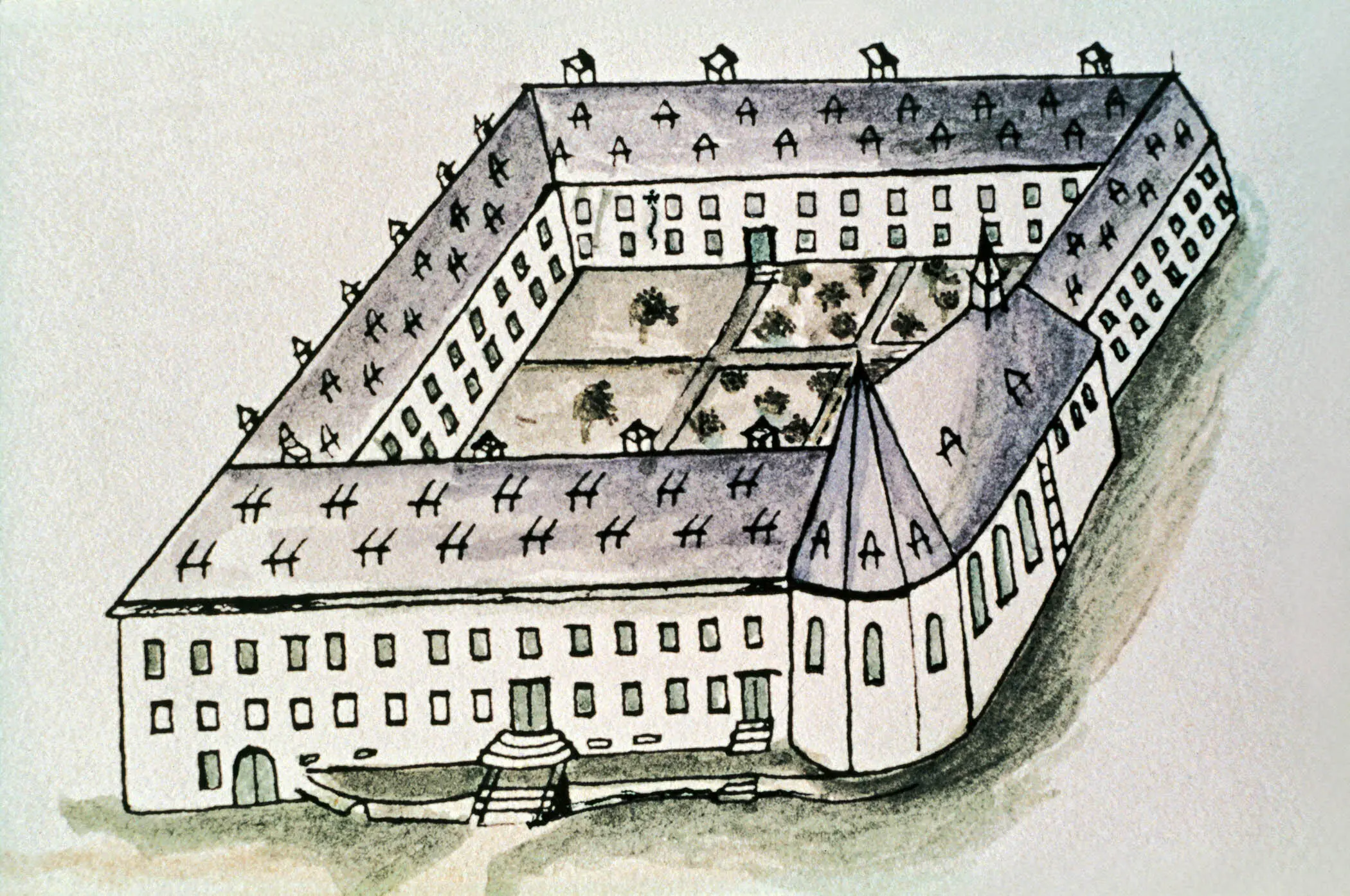

Gute zehn Jahre später erweist sich die neu errichtete Klosteranlage aufgrund der weiterhin anwachsenden Frauengemeinschaft als zu klein. Hildegard entschließt sich, in Eibingen bei Rüdesheim ein verwaistes Augustiner-Doppelkloster zu erwerben. Die zielstrebige Bauherrin vom Rupertsberg lässt dieses durch Kriegswirren beschädigte Gebäude wieder herrichten, sodass bald darauf – im Jahre 1165 – insgesamt 30 Schwestern in das fertiggestellte Klostergebäude einziehen können. Im Gegensatz zu Hildegards Erstgründung, wo nur adelige Frauen Einlass fanden, werden in Kloster Eibingen vermutlich auch Mädchen bürgerlicher Herkunft aufgenommen.

Zweimal wöchentlich besucht die inzwischen hochbetagte Äbtissin die ihr anvertrauten Nonnen am gegenüberliegenden Ufer des Rheins. Dabei nimmt sie beachtliche Strapazen auf sich: Sie muss jedes Mal (vermutlich auf einem Kahn) den Rhein überqueren und einen relativ langen Fußmarsch bis zum Tochterkloster in Kauf nehmen.

Trotz zunehmender Altersbeschwerden und strapaziöser Reisebedingungen (auf dem Rücken von Pferden, in der Kutsche, auf dem Schiff oder zu Fuß) unternimmt Hildegard zwischen 1158 und 1171 nachweislich mehrere Predigtreisen (vermutlich vier größere) quer durch Deutschland. Bei diesen Gelegenheiten besucht die gerngesehene Äbtissin auch einige befreundete Klöster. Auf öffentlichen Plätzen und in etlichen Kathedralen (u. a. in Köln, Trier, Lüttich, Mainz, Metz, Bamberg und Würzburg) wendet sie sich an das Volk und im Besonderen an die in Verruf geratene hohe Geistlichkeit. In der ihr zugewiesenen Rolle als „Posaune Gottes“ warnt Hildegard die Menschen eindringlich vor zunehmender Gottvergessenheit und dem Verlust moralischer Integrität.

Die Menschen – vor allem auch der Klerus – sollten ihr skrupelloses Verhalten ändern und sich um eine angemessene christliche Lebensweise bemühen. Die abstoßende Lebensführung vieler Geistlicher kommt auch in vielen Briefen der Seherin offen zur Sprache. Anstatt sich um ihre eigentliche Aufgabe – die Seelsorge und den Dienst an Armen – zu kümmern, bezichtigt Hildegard die geweihten Männer, wie besessen Reichtum und Besitz nachzulaufen und ein zügelloses Leben zu führen. Da Hildegard ganz offensichtlich im Namen einer höheren Autorität spricht und dementsprechend glaubwürdig den Willen Gottes kundtut, wird sie vom Volk respektiert und geachtet.

Nach längerer Krankheit stirbt die Prophetin und „Posaune Gottes“ am 17. September 1179. In ihrer Vita, herausgegeben von den Mönchen Gottfried und Theoderich, wird berichtet, dass zum Zeitpunkt ihres Todes ein großes Lichtkreuz am Himmel erschien. 4Das Datum ihres Sterbetags hatte sie ihren Schwestern vorausgesagt.

Hildegard – (k)eine Heilige?

Nach ihrem Tod gab es mehrere Versuche, die Seherin vom Rupertsberg offiziell heiligzusprechen. Warum diese letztendlich scheiterten, kann man heute nicht mehr genau nachvollziehen. Angeblich waren die Unterlagen nicht ganz vollständig, sodass diese mehrmals vom Papst mit der Bitte um Ergänzung an die Kirche von Mainz zurückgeschickt wurden. Diese zeigte sich im Gegensatz zur Rupertsberger Schwesterngemeinschaft an einer Kanonisierung Hildegards offenbar nicht sonderlich interessiert. Dessen ungeachtet wird Hildegard vom Volk schon bald nach ihrem Tod als Heilige verehrt, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ihre prophetische Botschaft zeichnet sich durch eine besondere Zuverlässigkeit und weitestgehend durch zeitlose Gültigkeit aus.

Obwohl Hildegard seit dem 15. Jahrhundert im Römischen Martyrologium als Heilige angeführt wird, sollte es noch einige Jahrhunderte dauern, bis Hildegard offiziell heiliggesprochen wird. Am 10. Mai 2012 wird die Kanonisation schließlich durch den deutschen Papst Benedikt XVI. feierlich vollzogen bzw. „nachgeholt“: Hildegard von Bingen, prophetissa teutonica – die deutsche Prophetin – wird in den Stand einer Heiligen erhoben. Somit kann sie offiziell als Heilige der Universalkirche angerufen werden. Hervorgehoben wird in dem Heiligsprechungsdekret unter anderem Hildegards enge Verbundenheit mit Christus, aus der ihre geistige Fruchtbarkeit entspringt, welche „ihre Zeit erleuchtete und sie zu einem unvergänglichen Vorbild der Wahrheitssuche und des Dialogs mit der Welt machte“ ( Papst Benedikt XVI., Heiligsprechungsakte) . 5

Noch im selben Jahr, am 7. Oktober 2012, ernennt Papst Benedikt XVI. die Heilige zur Kirchenlehrerin. Damit ist Hildegard eine von nur vier Frauen (neben mehr als 30 männlichen Kirchenlehrern), die mit dem Titel doctor Ecclesiae für ihre hervorragenden Leistungen innerhalb der kirchlichen Lehrtradition geehrt wird.

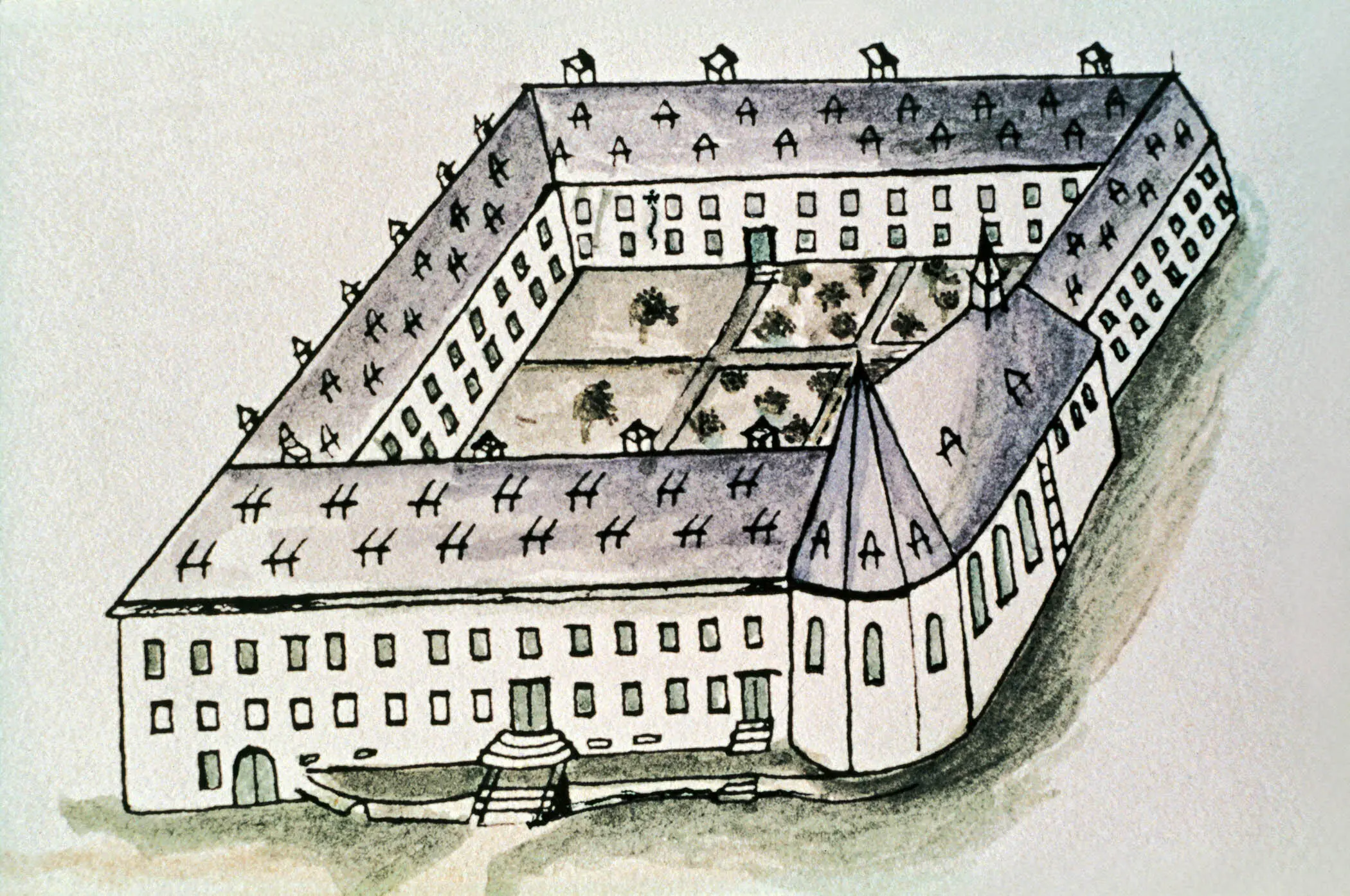

Kloster Eibingen– Nach einer wechselvollen Geschichte wird das Kloster 1802 im Zuge der Säkularisation aufgehoben und verliert somit sämtliche Besitzungen. Der einstmals quadratische Gebäudekomplex wird in der Folge zerstört. Über der einstmaligen Klosterkirche steht heute die Pfarrkirche Eibingen. In ihr befindet sich der Hildegard-Schrein, dessen Echtheit 1857 nachgewiesen werden konnte.

Abtei St. Hildegard in Rüdesheim/Eibingen– An das 1802 aufgelassene und später abgerissene Kloster Eibingen erinnert die 1904 errichtete Abtei St. Hildegard, wo heute inmitten der Weinberge noch fast 60 Benediktinerinnen das geistige Erbe ihrer berühmten Vorgängerin weitertragen.

Читать дальше