Gregor Weichbrodt

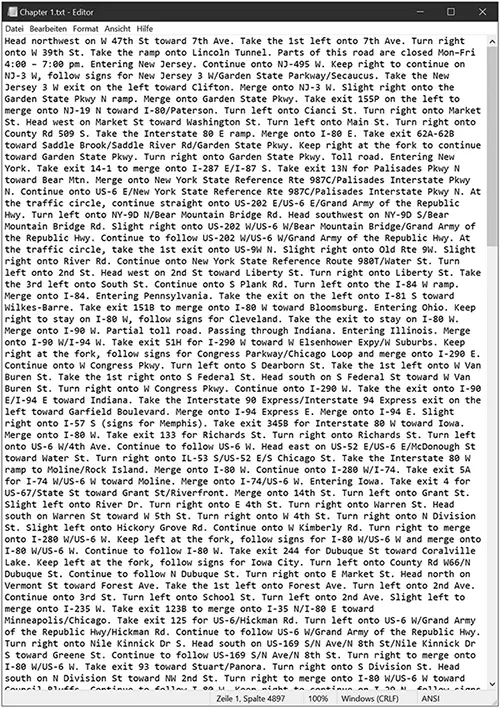

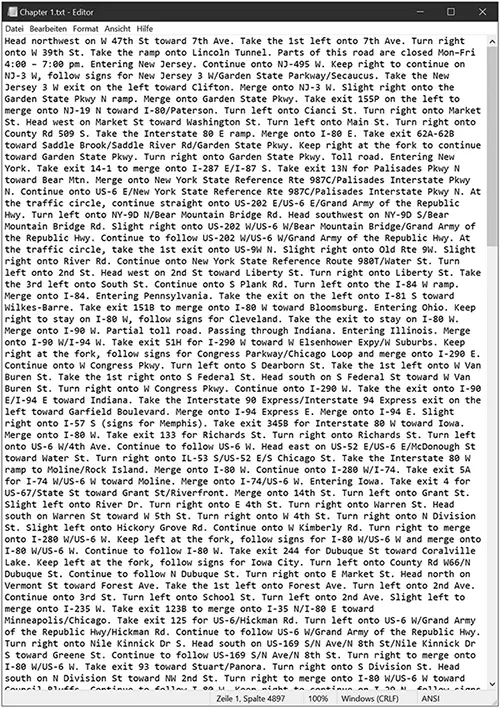

Die Wegpunkte, die Jack Kerouac in seinem Roman »On the Road« bereist und beschrieben hat, wurden mit Hilfe des Google Routenplaners verarbeitet. Das Ergebnis ist eine 55 Seiten lange Routenanweisung. Insgesamt, so behauptet Google, dauert die Reise 272,26 Stunden (bei 28206,97 km).

Gregor Weichbrodt

zwei rote Zwiebeln

elf Meter Tiefe

drei Serientreffer

vier Prozent Vorsprung

https://twitter.com/EineListe/status/1312803458685296642

acht Tische

302 Drinks

54 Damenslips

830 Senioren

https://twitter.com/EineListe/status/1326997012563197953

elf DAX-Konzerne

neun Tatverdächtige

https://twitter.com/EineListe/status/1330620886223826945

zwei Luxushotels

sieben Passagiere

vier Begriffe

100 Jugendliche

https://twitter.com/EineListe/status/1335649005532016641

450 Aussteller

zwei Einkommensklassen

neun Kilo Kokain

drei Corona-Tests

https://twitter.com/EineListe/status/1318284630131343362

zwei Spielzeiten

sieben Löcher

https://twitter.com/EineListe/status/1343983931754999810

20 Stunden Hoffnung

15 Euro mehr Kindergeld

110 Milliarden Umsatz

zwei verschiedene Antikörper

https://twitter.com/EineListe/status/1340722427354116103

13 Millionen Menschen

4,5 Zentimeter tiefe Stichverletzung

vier Verteidiger

450 000 Einzelhandelsgeschäfte

https://twitter.com/EineListe/status/1318601660760002561

»Eine Liste« durchsucht aktuelle Nachrichtentexte nach zählbaren Dingen und generiert Listen. Zu finden auf https://twitter.com/Eineliste.

Thorsten Ries

Digitale Literatur als Gegenstand der Literaturwissenschaft Ein multimodales Forschungsprogramm

Einleitung 1

Digitale Literatur steht auf der Agenda der Literaturwissenschaft im deutschsprachigen Raum, ein systematisches Forschungsprogramm ist hingegen derzeit ein Desiderat. Die Studien Hannes Bajohrs, Friedrich W. Blocks, Florian Cramers, Chris T. Funkhousers, Peter Gendollas, Saskia Reithers und Roberto Simanowskis haben wichtige Grundlagen gelegt, ohne dass bislang eine disziplinäre Integration erreicht worden wäre. 2Das Deutsche Literaturarchiv Marbach am Neckar schafft derweil mit dem Aufbau der Sammlung »Netzliteratur« (Projekt »SDC4Lit«) eine Quellenbasis für die Forschung. 3Digitale Literatur im deutschsprachigen Raum weist eine reiche, weit zurückgehende Geschichte und eine bis heute höchst aktive und einflussreiche Produktion auf, auch wenn die Szene das stetige Wachstum der internationalen elektronischen Literatur im Zeitraum vom Ende der 1990er bis Mitte der 2010er Jahre nicht mitvollzogen hat. 4Die germanistische Forschung hat den Gegenstand bislang – mit Ausnahme der genannten Studien und vereinzelten historischen und medienwissenschaftlichen Beiträgen 5– weitgehend ignoriert. Im internationalen Bereich haben die Geisteswissenschaften eine eigenständige Theoriebildung und Entwicklung von Lektüre- und Analysemodellen zu ›elektronischer Literatur‹ betrieben, die unter anderem mit der Forschung von Espen Aarseth, Philippe Bootz, Dene Grigar, Loss Pequeño Glazier bis N. Katherine Hayles, Matthew Kirschenbaum, Leonardo Flores, Lori Emerson, Giovanna Di Rosario und Mark Marino verknüpft ist und inzwischen Allianzen mit den Digital Humanities eingeht. 6Die germanistische Literaturwissenschaft steht vor der Aufgabe, digitale Literatur als Gegenstand zu integrieren und ihr disziplinäres Verhältnis zu ihm konzeptionell und methodologisch zu klären. Der folgende Beitrag skizziert anhand von Beispielen aus der internationalen Forschung den Ansatz eines multimodalen Forschungsprogramms zur digitalen Literatur, welches die multiplen Analyseebenen und historischen Dimensionen in einem anschlussfähigen Lektüre- und Analysemodell zusammenführt.

Digitale Literatur: Definitionen, Textbegriff, Analysezugänge

Digitale Literatur ist der im europäischen Raum derzeit geläufigste Sammelbegriff für eine literarische Kunstform und Literaturbewegung, welche auch als ›Electronic Literature‹ – so etwa im Namen der internationalen Electronic Literature Organization (ELO) beziehungsweise ›e-lit‹ – oder ›littérature numérique‹ bekannt ist. 7Ihre Definition befindet sich historisch im Fluss, bedingt durch den technologischen Wandel, der digitale Literaturformen ermöglicht beziehungsweise veralten lässt (etwa in Gattungen wie Netzliteratur, Flash-basierter ›flash e-lit‹ etc.), sowie durch den Prozess der internen Differenzierung nach medienkünstlerischen Form- und Konzeptaspekten (etwa in Form von Hypertext-Literatur, Cyberpoetry, New Media Poetry, Quellcode-Kunstwerken: Codeworks, Code als konkretes Konzeptkunstwerk) und schließlich durch an literarische Gattungsbestimmungen angelehnte Formaspekte (etwa in Electronic Poetry, Code Poetry, digitale Poesie, digitale Dichtung).

Der digitale Textbegriff ist gegenüber der an statische Text- und Distributionsmedien gebundenen Literatur erweitert und umfasst neben im digitalen Medium performiertem literarischen Text Hypertexte, Literatur in Form von Bild, Video und Ton, textgenerierende Algorithmen und KI-Modelle sowie deren Output und literarischen Programmcode. Nicht alle Anteile eines Werks der digitalen Literatur sind notwendigerweise im gewohnten Sinne textförmig, vielmehr kann die Lektüre entweder »nontrivial effort«, 8Interaktion oder konzeptionell-technisches Verständnis seitens der Leser*innen erfordern – so etwa im Fall von Jaromils »forkbomb« (2002), einer Zeichenfolge, deren Ausführung auf Unix-Systemen einen Systemabsturz zur Folge hatte. 9Ein wiederkehrendes Motiv digitaler Literatur ist die Reflexion und Neuverhandlung des Text-, Literatur- und Medienbegriffs. Beispiele hierfür wären diese Begriffe performativ infrage stellende, dynamisch auf dem Bildschirm dargestellte Kunstwerke, den Akt des Schreibens befragende, algorithmisch-generative Literaturwerke, 10aus Quellcode bestehende Kunstwerke (sogenannte Codeworks), die Grenze des textlich Repräsentierbaren überschreitende KI-Modelle und Plattform-Literatur, welche das soziale Medium zur Verbreitung nutzt und in eine kritische und historische Auseinandersetzung einbezieht. 11Man denke etwa an die konzeptuellen Texte der Reihe »Poetisch Denken«, welche mittels KI-Modellen erzeugt wurden, die durch analytisches Training von neuronalen Netzen anhand eines Textkorpus – etwa den Werken Monika Rincks, Ann Cottens unter anderem – gewonnen wurden. 12

Eine einflussreiche Definition digitaler Literatur lautet (ELO, 1999): »Electronic literature refers to works with important literary aspects that take advantage of the capabilities and contexts provided by the stand-alone or networked computer.« Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass diese Bestimmung – ebenso wie Katherine Hayles’ Zusatz von 2007, digitale Literatur werde in der Regel auf Computern geschrieben und am Computer rezipiert 13– den technischen Produktions- und Performanzaspekt von »born-digital« Literatur betone, die Definition des »important literary aspect« hingegen unbestimmt lasse. Einige relevante Werke – etwa in gedruckter Buchform verbreitete, algorithmisch generierte Literatur – würden damit ausgegrenzt. Während sich Hayles’ bekanntes Diktum »Print is Flat, Code is Deep« auf die medienspezifische Analyse von Hypertext-Literatur bezieht und somit gleichfalls zu kurz greift, ist ihre Definition der Funktion elektronischer Literatur durchaus reicher, wenn sie argumentiert, dass digitale Literatur auf die Erwartungshaltung und Lesegewohnheiten der Printmedien aufbauen muss, um diese und somit den Modus des Literarischen zu transformieren. 14Elektronische Literatur wäre demnach, laut Hayles, nicht mehr an eine verbale Textform gebunden, sondern allgemeiner zu verstehen als Oberbegriff für multimediale, digitale Kunstwerke, welche die Geschichte, Kontexte und Produktion der Literatur transformierend hinterfragen. 15

Читать дальше