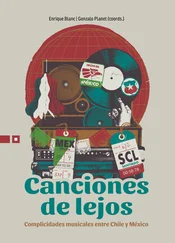

Sirva este texto para agradecer asimismo a los muchos entusiastas que hicieron eco de esta aventura cuando escucharon sobre ella. La música ha sido siempre uno de los vehículos más eficaces para iniciar y refrendar amistades. Ya Chile y México lo han corroborado en múltiples ocasiones, como aquí se ilustra. Esperamos que las páginas que tienes en tus manos reflejen con intensidad, como nos propusimos desde su origen, esta luminosa e innegable verdad. Y que, de la misma manera, sirvan de punto de partida para inspirar nuevos intercambios a futuro.

Gonzalo Planet y Enrique Blanc

Verano boreal, invierno austral de 2021

Prólogo México para Chile, y Chile para México

Ayeaye

Chile es un albur, como también el ingrediente sabroso para cualquier preparación culinaria. Así como siempre veremos a un mexicano sonreír ante una cuidada salsa, de igual forma saluda con empatía a quien viene desde Chile. Es curiosa la relación de dos zonas tan distantes entre sí, geográficamente en polos opuestos y tan similares bajo cierta idiosincrasia. Asombran ciertas interacciones donde el solo nombre de un país facilita las dinámicas de un compadrazgo a distancia, un país que remite a órgano sexual y a la variedad del picor, un sentido picaresco del humor e ingrediente culinario para definir una receta cultural separada por más de siete mil kilómetros y cortada por la línea del Ecuador, que hasta hace que el agua gire en direcciones opuestas. Por cierto, hay veces en que el agua desemboca en los mismos lugares.

Todas las vorágines tienen manifestaciones de corte creativo como testigos directos del acontecer, y con los puertos como entrada. Pasó con la administración del presidente Porfirio Díaz a fines del siglo XIX, cuando México se abrió al mundo y a Chile arribaron los valses de Juventino Rosas. Su popular composición titulada “Sobre las olas”, que nos lleva directamente a las gradas de cualquier circo local, se vendía en partituras en Valparaíso mientras estudiantinas chilenas adaptaban jarabes tapatíos a su repertorio.

Las dinámicas del registro del disco en el siglo XX harán que el público se identifique con el repertorio popular y sus intérpretes, que junto al auge de la radio darán origen al estrellato popular. Sólo diez meses separan a Chile de México si de primeras transmisiones radiales se trata, entre 1921 y 1922, en días en que Gabriela Mistral, futura Premio Nobel de Literatura, merodea por México en misiones culturales, bajo la incipiente Secretaría de Educación Pública, que cambiarán la visión de su director, el intelectual José Vasconcelos.

Mientras el mundo trastabillaba, las industrias del cine y la radio frotaban sus manos con estrategias de marketing asociadas a las voces del disco. Ya en los años treinta, cine y radio se retroalimentan sin pudor, consolidadas y ligadas al consumo. Es en este periodo donde podríamos señalar el inicio masivo de la identificación de las audiencias chilenas con respecto a las manifestaciones populares artísticas de México.

El año 1937 marca el inicio de la moda del cine mexicano en Chile, un fenómeno de masas de Arica a Punta Arenas que se vive con el desenfrenado recibimiento de la película Allá en el rancho grande, dirigida por Fernando de Fuentes y con Tito Guízar como protagonista, arquetipo de galán y cantante.

En este punto la ranchera ya ha penetrado tanto en su país natal como en Chile, motivando esa característica melodramática de la idiosincrasia mexicana proyectada por el cine y reforzada por la radio, justo cuando ambos países inician en esas fechas las migraciones desde el campo hacia las ciudades. Ídolos del cine y el canto en México, como Pedro Infante y Jorge Negrete, desataron verdaderas olas de histeria al visitar Chile, movilizando seguridad pública donde quiera que se presentaran. Agrupaciones chilenas adaptaron ciertos detalles al imaginario local creando una canción de características mexicanas casi textuales tanto en lo musical como en lo estético. Esta sucesión es amparada por sellos musicales como en Odeon o Victor primero editando rancheras y corridos propios de México y después a artistas chilenos como Los Veracruzanos, Los Queretanos y Los Huastecos del Sur, con nombres que son alusiones directas a México como estrategia para poder ser identificados comercialmente en ambas naciones.

El huaso chileno se mexicaniza, al punto de crear una identidad de país basada en la figura mediática del cantante de rancheras y de los mariachis urbanos. Es sorprendente la curiosidad de los mexicanos cuando descubren que en el campesinado chileno estos géneros se asumen casi como propios.

Son los orígenes de un intercambio que se mantendrá constante y fluido las siguientes décadas con nuevos nombres y medios, tal como en algún punto la televisión se sumará a la tríada entre industria discográfica, radiofónica y cinematográfica, con un público chileno totalmente familiarizado con modismos mexicanos gracias a las producciones de los emblemáticos estudios Churubusco, con Televisa reforzando lo anterior con El Chavo del ocho y sus omnipresentes telenovelas.

Volvemos entonces al punto donde si le contamos a un mexicano que los festivales de música ranchera chilenos comparten el mismo desenfreno, que una larga y angosta faja de tierra señalada en un mapa parece un chile serrano, y que chile además de ser ingrediente es albur, se hace urgente la humorada del inmortal Mario Moreno Cantinflas en el teatro Orfeon despidiendo a Los Queretanos en los años cincuenta: “¡México para Chile, y Chile para México!”.

Coatepec, Xalapa

Mayo de 2020

Cortesía de Juan Pablo González

Cortesía de Juan Pablo González

Arribo y consolidación de la música mexicana en Chile

Juan Pablo González

Si se realizara en nuestro país (Chile) una encuesta para determinar cuál es la música que más escucha y repite el pueblo, seguramente no constituiría una sorpresa el que fueran las repeticiones al infinito de los cantos sobre medida del cine mexicano.

Enrique Bello (1959), ensayista chileno

La llegada de música mexicana a Chile antecede bastante a la eclosión producida por la influencia del cine mexicano en América Latina, pues la música de salón decimonónica encontró una salida hacia el exterior en México gracias a la apertura comercial desarrollada durante el extenso gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911), por ejemplo, en los valses “Amelia” y “Sobre las olas” de Juventino Rosas (1868-1894).

Desde comienzos de la década de 1920, la editorial Casa Amarilla en Chile incluía el rubro “canción mexicana” en su catálogo de música popular, publicando bajo este concepto canciones tan diferentes como “Estrellita” de Manuel M. Ponce, “Ojos tapatíos” de José Elizondo, “Mi viejo amor” de Alfonso Esparza Otero y “Las mañanitas”, del folclor.

En esa época, México no contaba aún con una música que lo representara ante sí mismo y el mundo. Mientras el tango, la rumba y el foxtrot invadían las radios, cines y pistas de baile de América Latina, lo que hoy denominamos música mexicana no estaba totalmente definida como tal. La variedad y riqueza del folclor mexicano resultaba más un impedimento que un elemento facilitador para el desarrollo de un repertorio aglutinador de representación nacional. ¿Por cuál género decidirse? ¿Qué región favorecer? ¿Qué difundir en las ciudades y qué irradiar a los campos?

Resulta entonces sintomático que tres de los cuatro bailes difundidos en la primera transmisión de la emblemática radio XEW de Ciudad de México en 1930 fueran el tango, el foxtrot y el one-step, ya que todavía no estaba consolidado el mariachi urbano, dirigido a la gran clase media que formaría el nuevo público radial. Además, simultáneamente surgía un público rural y de inmigrantes urbanos de insospechadas dimensiones, el que unido por poderosas cadenas radiales y por una industria discográfica que llegaba a cada rincón del planeta requería de un repertorio de expresión simple y directa, vinculado a valores tradicionales del campo y de la vida en el rancho. Estos requisitos fueron plenamente satisfechos por la canción ranchera, el corrido y los grupos de mariachis, desarrollados de la mano de la pujante industria cinematográfica y musical mexicana; desarrollo del que Chile se verá muy beneficiado.

Читать дальше

Cortesía de Juan Pablo González

Cortesía de Juan Pablo González