Entscheidungskonflikte: »Was soll ich nur tun?«

Bei Entscheidungskonflikten kreisen die Gedanken um die Frage, was zu tun ist. Dies können große Lebenskonflikte sein: zusammenbleiben oder sich trennen, kündigen oder weiterarbeiten, sich operieren lassen oder nicht (z. B. Filipp, 1995; Feger & Sorembe, 1983; Kuhl, 1995; Lehr & Thomae, 1965; Pongratz, 1961). Im Drama werden solche Entscheidungen – z. B. zwischen Pflicht und Liebe – auf der Bühne ausagiert. In anderen Fällen handelt es sich um kleinere Probleme: diesen oder jenen Toaster kaufen, Ärger aussprechen oder lieber herunterschlucken, pflichtgemäß handeln oder über die Stränge schlagen oder z. B. als Versuchsperson in einem Reaktionszeitexperiment diese oder jene Taste drücken (Berlyne, 1960; Prinz, 1998).

Umsetzungskonflikte: »Ich weiß schon, was ich tun sollte – aber ich schaffe es nicht!«

Umsetzungskonflikte entstehen dann, wenn das Individuum sehr wohl weiß, was es tun sollte oder will – und es dennoch nicht tut: endlich aufräumen, mehr Sport treiben, sich um eine Gehaltserhöhung kümmern. Oder aber das Individuum schafft es nicht, endlich damit aufzuhören, z. B. den Schlüssel zu verlegen, Dinge vor sich herzuschieben oder bei der kleinsten Gelegenheit den Mut zu verlieren.

In Konflikt mit der Umwelt: »Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte!«

Hier kreisen die Gedanken darum, dass die Umwelt nicht so ist, wie sie sein sollte. Bei diesen Konflikten liegt aus Sicht des Individuums die Ursache des Problems in erster Linie bei anderen: den Mitmenschen, der Gesellschaft, der Natur oder dem Schicksal. Diese drei Arten von inneren Konflikten können natürlich auch gemeinsam auftreten.

Schaut man sich das breite Spektrum möglicher Bewusstseinszustände – von Gelassenheit bis Panik – an, so ergeben sich daraus drei grundlegende Fragen:

• Wie lässt sich die Entstehung unterschiedlicher mentaler Zustände theoretisch erklären?

Weshalb ändert sich der mentale Zustand überhaupt? Warum befinden wir uns eigentlich nicht andauernd in ein und demselben mentalen Zustand – z. B. dem Zustand tiefer Seelenruhe? Dieser Frage wird hier auf der Grundlage einer allgemeinen Theorie der mentalen Selbstregulation, nämlich der Theorie der Mentalen Introferenz (Wagner, 2003b, 2004) nachgegangen. Am Beispiel der Fabel von Buridans Esel wird argumentiert werden, dass die Veränderung des mentalen Zustands Folge des introferenten Eingreifens in vorhandene Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen ist, das ursprünglich dazu diente, das Hängenbleiben kognitiver Prozesse zu beenden (

Kap. 2

).

• Weshalb ist es oft schwierig, sich selber zu verändern?

In vielen Situationen fällt es uns im Alltag leicht, uns zu verändern: Wir nehmen uns vor, etwas zu tun und tun es einfach. In anderen Situationen ist dies schwierig und manchmal anscheinend unmöglich. Die Frage ist: wieso? Wie lässt es sich erklären, dass es manchmal schwer ist, sich z. B. zu einer Entscheidung durchzuringen oder eine unliebsame Gewohnheit aufzugeben? Diese Schwierigkeiten werden hier auf dem Hintergrund der Theorie Subjektiver Imperative erläutert (

Kap. 4

).

• Und was lässt sich dann praktisch tun?

Im Zentrum dieses Buchs steht die Frage, was sich daraus für die praktische Anwendung ergibt. Das Grundprinzip der Introvision lässt sich stark vereinfacht formulieren als »dem Schlimmstmöglichen ins Auge sehen«. In der ersten Phase geht es darum, den Kern des Konflikts zu finden und in der zweiten Phase diesen Kern – d. h. die betreffende Kognition (Gedanke, Bild, Vorstellung) mit Hilfe des konstatierenden aufmerksamen Wahrnehmens von der damit verbundenen automatisierten Introferenz (d. h. Erregung, Anspannung, Hemmung) dauerhaft zu entkoppeln (

Kap. 4

– 6

).

1.1.2 »Was es zu erklären gilt«: das Psychotonusmodell unterschiedlicher mentaler Zustände

Im Folgenden geht es nun darum, die unterschiedlichen psychischen und mentalen Zustände »zwischen Gelassenheit und Konflikt« systematischer zu betrachten. Zu diesem Zweck wurde auf dem Hintergrund umfangreicher Literaturrecherchen sowie theoretischer Überlegungen von der Verfasserin das Psychotonusmodell entwickelt.

Ziel war es, verschiedene mentale Zustände gewissermaßen holzschnittartig voneinander abzugrenzen. Grundannahme ist dabei, dass sich sieben verschiedene mentale Zustände voneinander unterscheiden lassen. Diese unterschiedlichen mentalen Zustände werden als Ergebnis unterschiedlicher Zustände der Binnen- (Grawe, 1998) bzw. Selbstregulation (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2012) aufgefasst.

Was unterschiedliche Zustände der Binnenregulation bedeuten, lässt sich anhand einer alten Metapher von Sokrates erläutern.

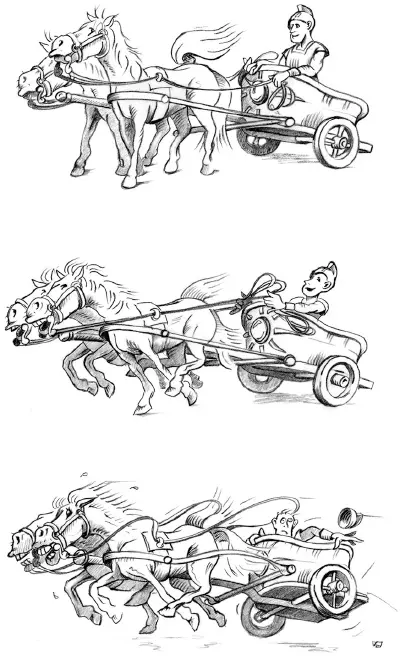

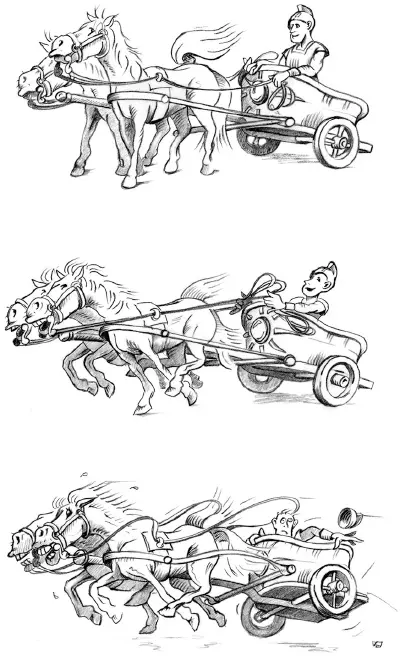

Sokrates’ Wagen – Verschiedene Zustände der Binnenregulation

Als Sokrates gefragt wurde, was die Seele sei, verglich er sie mit einem Wagen, der von zwei geflügelten Pferden gezogen und von einem Lenker gesteuert wird. Der Lenker des Wagens möchte – den Göttern folgend – zu den »himmlischen Weiden« kutschieren, hat aber Schwierigkeiten, den Wagen entsprechend zu steuern, weil eines der beiden Pferde sich nur schwer lenken lässt. Deshalb ist die Lenkung des Wagens »schwierig und verdrießlich« (Platon, Phaidros, 246). Je nachdem, wie er mit den Pferden zurechtkommt, verläuft die Reise unterschiedlich gut. Manche Wagenlenker kommen mit diesem Pferd einigermaßen zurecht, wenn auch voller Angst »und deshalb das Seiende kaum sehend« (Phaidros, 248).

Abb. 1.1: Unterschiedliche Zustände der Binnenregulation am Beispiel des sokratischen Wagens

Anderen Wagenlenkern »fehlt die Kraft, und sie werden unter der Oberfläche herumgetrieben, wobei sie einander schlagen und stoßen und jede sich der anderen vorzudrängen versucht. So entsteht denn Verwirrung und Streit und bitterer Schweiß, wobei infolge der Untüchtigkeit der Wagenlenker viele Seelen lahm geschlagen werden und viele sich die Federn zerbrechen. Sämtliche aber ziehen nach allen Anstrengungen von dannen, ohne dass ihnen der Anblick des Seienden zuteil geworden ist, und nach ihrem Weggang halten sie sich an eine Nahrung, die aus bloßen Meinungen besteht.« (Phaidros, 248).

Die unterschiedlichen Zustände der Binnenregulation sind – diesem Bild zufolge – das unterschiedliche Ausmaß des Schlingerns des Wagens – zwischen einigermaßen ruhiger Fahrt bis hin zum Umstürzen. Sokrates interpretierte dies als Folge der Schwierigkeiten, die die Wagenlenker im Umgang mit dem »schlechten« Pferd haben. Übrigens hat Platon selbst die drei Teile des Wagens (Lenker, gutes Pferd, schlechtes Pferd) als drei »Teile einer Seele« interpretiert: Vernunft (»der Teil, vermöge dessen der Mensch lernt«), Mut (der Teil, »durch den er sich ereifert«) und Begierde (der »begehrliche« Teil) (Staat, 9, 580).

Der Begriff des Psychotonus

Als Psychotonus wird hier der jeweilige psychische Zustand eines Individuums im Gesamtzusammenhang seiner jeweiligen kognitiven, affektiven und körperlichen Verfassung bezeichnet. Im Zentrum der Betrachtung steht dabei der jeweilige Bewusstseinszustand – von absoluter innerer Ruhe bis hin zur Panik.

Читать дальше