Por su parte, en el Capítulo II, Fanny Patricia Franco Chávez, de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, comparte un ejercicio de caracterización de medios y del cubrimiento informativo sobre los territorios periféricos de Cali, y quienes los habitan. Adicionalmente, expone la configuración de una hegemonía mediática que representa a los territorios periféricos de la ciudad como violentos, inseguros e ilegales; y a sus habitantes como sujetos causantes de violencia, que aportan a la ciudad algo de arte y de deporte, pero poco o nada en términos de comunicación, medios o cine. Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta una cartografía digital de la comunicación comunitaria de Cali en la que se ubican geográficamente colectivos y organizaciones, enlazando a sus redes sociales, compartiendo productos comunicacionales y relatos descriptivos de tres experiencias particulares. Finalmente, se plantea la posibilidad de interpelar a la hegemonía desde campos periféricos de difusión de poder con capitales culturales objetivados en otros discursos, organizaciones y prácticas que impulsen y legitimen diferentes explicaciones de mundo.

Por otro lado, en el Capítulo III, Yeiffer Molina Angulo, señala que el nacimiento de experiencias de comunicación que buscan abrir espacios en sectores populares con el fin de democratizar la palabra puede llegar a ser de corto aliento en el país; a partir de allí, argumenta que, concretamente en el oriente de Cali, el derecho a la comunicación desde el ejercicio de la radio ha enfrentado diferentes barreras y ha obtenido ciertos logros. Posteriormente, a través de dos experiencias: Alternativa Estéreo y Oriente Estéreo, reflexiona sobre el papel que juega la comunicación en la formación ciudadana; el significado del derecho a la comunicación para los líderes de estas experiencias de comunicación y para las comunidades, o si más bien es del derecho a la información de lo que se habla; y sobre cuál ha sido el papel del Estado colombiano frente a garantizar su realización.

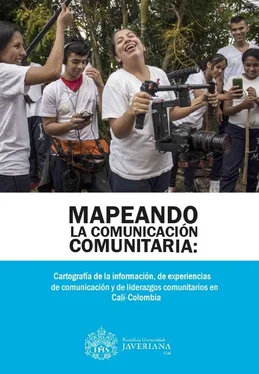

Más adelante, en el Capítulo IV. María del Carmen Muñoz y Eduardo Montenegro ofrecen su mirada del cine y el video comunitario en Cali, a la luz de la experiencia de la productora comunitaria Tikal Producciones. Así, narran los aprendizajes, logros y retos de quienes lideran colectivos, organizaciones e iniciativas de este tipo en los barrios populares de Cali, una ciudad que gana cada vez mayor reconocimiento nacional por su aporte cinematográfico.

A continuación, en el capítulo V, Claudia Lucía Mora Motta, reflexiona sobre cómo la experiencia de trabajo colaborativo y dialógico entre los académicos, estudiantes y activistas comunitarios vinculados a procesos de construcción de tejido social en la ladera y el oriente de Cali, condujo a abordar el proceso de la comunicación desde diversos lugares, uno de los cuales es el liderazgo; ese liderazgo comunitario que ejercen quienes han dinamizado por años los procesos de comunicación comunitaria, en principio desde una perspectiva de derechos, y que ha ubicado de manera consistente las diversas formas de relacionarse, intercambiar saberes y recrear la cotidianidad de sectores estigmatizados por sus condiciones socioeconómicas y diversidades étnicas en la ciudad de Cali. Al respecto, Mora afirma que se trata de reconocer las diferentes formas de interrelación establecidas, desde el desarrollo humano y los proyectos colectivos, que además dinamizan nuevas posibilidades de estar en comunidad, para destacar la perspectiva transformadora del liderazgo comunitario.

Finalmente, en el Capítulo VI, cuatro estudiantes de pregrado de Comunicación, exponen los marcos normativos que cobijan el derecho a la comunicación, televisión y la radio en Colombia, presentando “lo escrito en el papel” acerca de dichos aspectos para que el lector contraste los marcos normativos con las realidades del país, de manera que pueda llegar a sus propias conclusiones.

Uno de los aspectos a destacar de este libro, es la coautoría entre académicos, investigadores, profesionales de la comunicación, líderes comunitarios y estudiantes universitarios. Lo cual, concreta un movimiento epistemológico descolonizador en términos de participación, apostándole a la construcción de conocimiento conjunta desde el diálogo de saberes, destrezas, experiencias y experticias. Adicionalmente, este libro está acompañado de la producción en comunicación, alojada en la página web de la cartografía digital que los socios comunitarios y académicos han realizado para hacer visibles sus trayectos, hallazgos y apuestas: dos piezas documentales audiovisuales que reconstruyen las experiencias de Multipropaz y de Comunal Estéreo, además de una pieza documental radial que reconstruye la experiencia de Cine pal barrio.

Con esto, pretendemos continuar recuperando historias de experiencias de comunicación comunitaria que han dispuesto micrófonos, cámaras, pantallas, diálogo y participación para mostrar las bellezas del oriente, de la ladera y de los barrios populares de Cali, las prácticas, los discursos, los escenarios, su gente, la gente, nosotros. Por ahora, con este texto aportamos a la visibilidad, priorizando las voces y miradas comunitarias, y continuamos haciendo camino hacia la producción de conocimiento a partir de las experiencias, esperando así llegar a formar parte en la toma de decisiones locales sobre medios y comunicación.

Fanny Patricia Franco Chávez

Cali, marzo de 2021

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Torres, A. (1999). La sistematización de experiencias educativas: reflexiones de una práctica reciente. Pedagogía y Saberes, (13), 5-13. https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/5983

Capítulo I

Desiertos de información en Colombia y en el Valle del Cauca

María Camila Moreno Garzón1 y equipo del Centro de Estudios sobre Libertad de Expresión de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Con el objetivo de hacer un diagnóstico del ecosistema de los medios en el país, en julio de 2015, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) inició el proyecto de investigación Cartografías de la Información, donde se analizaron y compararon bases de datos de entidades nacionales y locales; se entrevistaron a más de 2100 representantes de medios informativos, miles de líderes y autoridades locales, y se visitaron 120 municipios. A partir de ello, este capítulo ofrece cifras generales a nivel nacional, para luego caracterizar la situación departamental del Valle del Cauca. Cabe mencionar que, dado que en esta investigación no se incluyeron las ciudades capitales de los distintos departamentos del país, el trabajo cartográfico de la comunicación comunitaria en Cali, adelantado por la carrera de Comunicación de la Pontifica Universidad Javeriana Cali, en alianza con la Universidad de Gonzaga y con organizaciones de base comunitaria, se constituye en un aporte significativo.

Frente a los resultados de la investigación, el panorama del periodismo local es crítico, el principal hallazgo: En los 666 municipios (representando el 60 % del país), donde habitan más de diez millones de personas, no tienen acceso a contenidos locales. Por otro lado, aunque en 313 municipios existen medios, no se produce información local; son lugares en silencio, que informan sobre la crisis de movilidad de la capital del país, pero no hablan del futuro de las vías terciarias en los municipios, por ejemplo. Y si la situación es preocupante en estos municipios, en los otros 353 es alarmante, pues son zonas en total silencio, donde no existen medios, o los únicos existentes pertenecen a la fuerza pública2.

Entonces, el panorama frente al acceso a información local es sin duda negativo: no existe una oferta de medios que garantice la difusión y discusión de contenidos sobre las realidades específicas de los territorios; las regiones no conversan consigo mismas. Múltiples factores incidieron para que esta situación se asentara en cada municipio y ciudad, entre ellos el conflicto armado interno y sus consecuencias sobre la prensa, pues la violencia no sólo ha asesinado periodistas, sino que ha debilitado a los medios de comunicación y ha restringido el acceso a la información de los ciudadanos en diferentes zonas del país. Al respecto, en las últimas cuatro décadas se han asesinado 160 periodistas, siendo el silenciamiento una herramienta sistemática que consolidó, en buena medida, el miedo a informar en Colombia.

Читать дальше