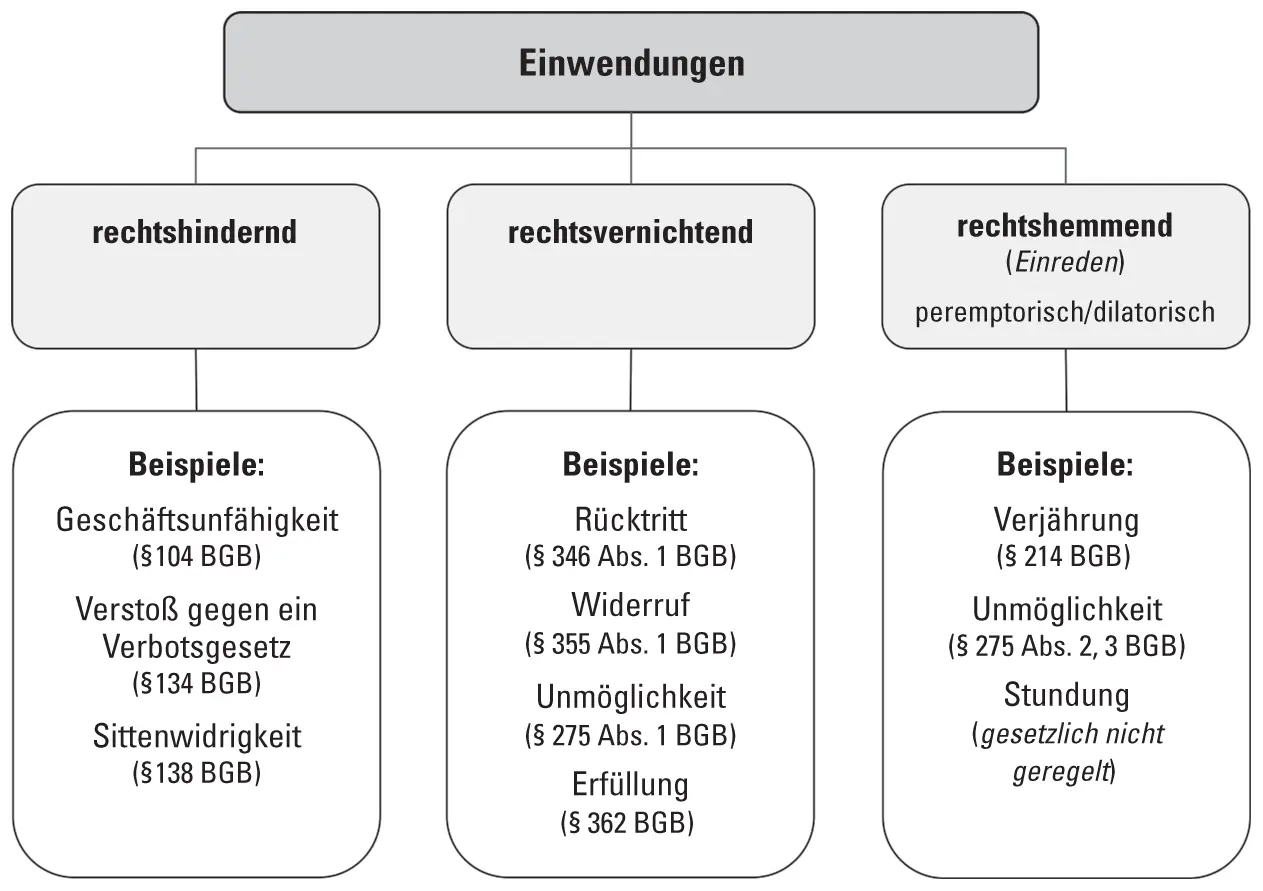

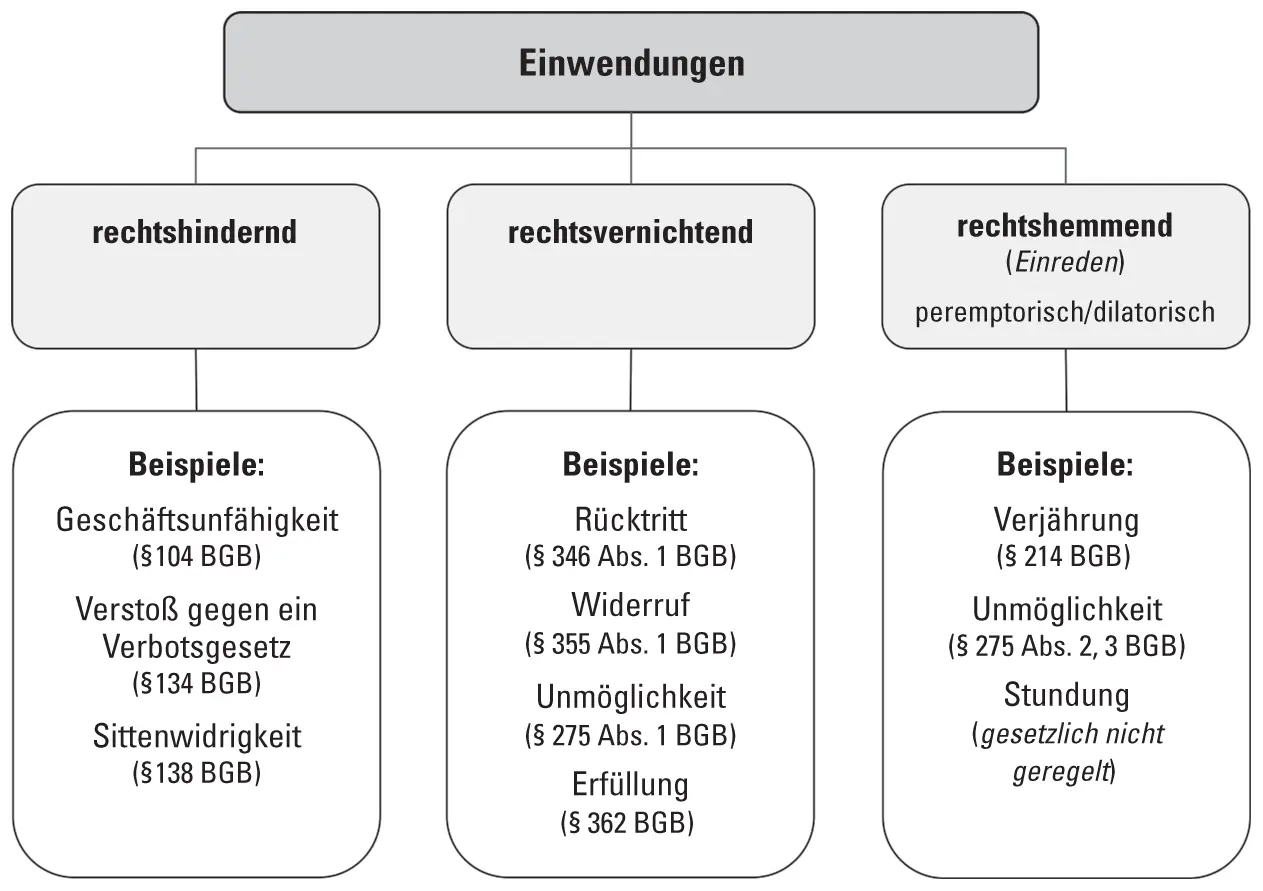

Rechtshindernde Einwendungen

Rechtshindernde Einwendungen bewirken, dass ein Anspruch gar nicht erst entsteht. Sie richten sich also gegen den Anspruch selbst. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Bei den im BGB so wichtigen Verträgen sind die rechtshindernden Einwendungen solche, die zur Unwirksamkeit eines Vertrags führen. Da solche rechtshindernden Einwendungen viele Bereiche des BGB betreffen können, finden sie sich – natürlich – vor allem im ersten Buch des BGB, also dem Allgemeinen Teil. Hier einige Beispiele:

die Geschäftsunfähigkeit (§§ 104 f. BGB),

der Verstoß gegen ein Verbotsgesetz (§ 134 BGB),

die Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1 BGB).

Umstritten ist, ob die Anfechtung eine rechtshindernde oder rechtsvernichtende Einwendung darstellt. Wenn Sie sich § 142 Abs. 1 BGB durchlesen, sehen Sie, dass im Falle der Anfechtung ein Rechtsgeschäft als von Anfang an nichtig anzusehen ist. Das spricht für die erste Ansicht. Auf der anderen Seite handelt es sich um ein Gestaltungsrecht, was nach Vertragsschluss ausgeübt wird. Das spricht für die zweite Ansicht. Letztlich läuft aber beides aufs gleiche Ergebnis heraus, sodass Sie sich diesbezüglich nicht den Kopf zu zerbrechen brauchen.

Rechtsvernichtende Einwendungen

Rechtsvernichtende Einwendungen bewirken, dass ein ursprünglich entstandener Anspruch wieder erlischt. Solche rechtsvernichtenden Ansprüche gibt es wieder über das BGB verstreut, so etwa im Schuldrecht (und dort wieder im Allgemeinen Schuldrecht). Beispiele sind

der Rücktritt oder Widerruf (§ 346 Abs. 1, § 355 Abs. 1 BGB),

die Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB),

die Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB).

Rechtshemmende Einwendungen

Von den rechtshindernden und rechtsvernichtenden Einwendungen, die sich ja auf den Anspruch selbst auswirken, sind schließlich die rechtshemmenden Einwendungen zu unterscheiden (siehe Abbildung 2.1).

Sie geben dem Anspruchsgegner eine weitere Verteidigungsmöglichkeit, auf die er sich berufen kann. Ihre Wirkung liegt darin, dass ein ursprünglich entstandener und nicht erloschener Anspruch sich nicht mehr durchsetzen lässt. Anders ausgedrückt: Rechtshemmende Einwendungen lassen den Anspruch selbst unberührt, er bleibt insbesondere noch immer erfüllbar. Jedoch ist er gerichtlich nicht mehr durchsetzbar (insofern also »gehemmt«). Man kann speziell bei diesen Formen von Einwendungen noch weiter unterscheiden zwischen

peremptorischen Einreden, die einen geltend gemachten Anspruch dauerhaft hemmen (Beispiel: Verjährung, § 214),

dilatorischen Einreden, die eine Durchsetzbarkeit eines Anspruchs lediglich verzögern (Beispiel: die – gesetzlich nicht geregelte – Stundung).

Im BGB lassen sich rechtshemmende Einwendungen (Einreden) leicht daran erkennen, dass das Gesetz den Schuldner berechtigt, eine Leistung zu verweigern. Sehen Sie sich etwa das Beispiel der Verjährung (§ 214 Abs. 1 BGB) an.

Im BGB lassen sich rechtshemmende Einwendungen (Einreden) leicht daran erkennen, dass das Gesetz den Schuldner berechtigt, eine Leistung zu verweigern. Sehen Sie sich etwa das Beispiel der Verjährung (§ 214 Abs. 1 BGB) an.

Abbildung 2.1: Die Einwendungen/Einreden im Überblick

Konsequenzen für die Fallprüfung

Sie haben nun den Zusammenhang zwischen Anspruchsgrundlagen einerseits und den Einwendungen andererseits entdeckt. Vielfach wird dieser Zusammenhang als ein Regel-Ausnahme-Verhältnis bezeichnet: Damit ein Anspruch überhaupt entsteht, müssen zunächst regelmäßig die jeweiligen Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Anspruchsgrundlage als Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Die Einwendungen und Einreden können dann dazu führen, dass ein Anspruch ausnahmsweise doch nicht entsteht, wieder untergeht oder aber nicht durchsetzbar ist.

Daraus ergibt sich als wichtige Erkenntnis für die Fallprüfung folgendes Aufbauschema:

1 Anspruch entstanden? Zunächst ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Anspruch gegeben sind: Dabei ist auf die Tatbestandsmerkmale der Anspruchsgrundlage einzugehen bzw. auf die rechtshindernden Einwendungen, die einen Anspruch gar nicht erst entstehen lassen.

2 Anspruch erloschen? Sollte ein Anspruch entstanden sein, ist gegebenenfalls weiter zu prüfen, ob er nicht aufgrund rechtsvernichtender Einwendungen wieder erloschen ist.

3 Anspruch durchsetzbar? Sollte der Anspruch entstanden und nicht wieder erloschen sein, ist schließlich zu prüfen, ob der Anspruch durchsetzbar ist oder ob eventuell rechtshemmende Einwendungen geltend gemacht wurden.

Es gibt im BGB viele Anspruchsgrundlagen, Einwendungen oder Einreden, aber längst nicht alle Vorschriften fallen in diese Kategorien. Ganz im Gegenteil: Die meisten Vorschriften lassen sich eher als Hilfsnormen begreifen.

Hilfsnormen sind Gesetzesbestimmungen, deren Funktion darin besteht, andere Gesetzesbestimmungen zu ergänzen und zu erläutern, etwa indem sie Definitionen enthalten.

Hilfsnormen sind Gesetzesbestimmungen, deren Funktion darin besteht, andere Gesetzesbestimmungen zu ergänzen und zu erläutern, etwa indem sie Definitionen enthalten.

… so lautet nicht nur der Titel eines Gerichtsfilm-Thrillers mit Harrison Ford, sondern das lässt sich zugleich als Grundsatz für das Zivilrecht heranziehen. Der Unterschied zwischen den Anspruchsnormen und den verschiedenen Formen von Einwendungen zeigt sich vor allem im Gerichtsverfahren. So muss der Anspruchsteller die Umstände beweisen, die einen bestimmten Tatbestand erfüllen. Insoweit gilt der Grundsatz, dass jeder die für sich jeweils günstigen Tatsachen zu beweisen hat: Wer einen Anspruch geltend macht, muss also vortragen, dass die tatsächlichen Voraussetzungen erfüllt sind und diese gegebenenfalls auch beweisen. Ihn trifft insofern die Beweislast . Umgekehrt muss der Anspruchsgegner, der sich auf eine Einwendung beruft, vortragen, dass die Voraussetzungen dafür vorliegen, und dies eventuell beweisen. Ihn trifft insofern gegebenenfalls auch eine Beweislast. Indem das BGB also zwischen Ansprüchen und Einwendungen differenziert, bestimmt es zugleich, wer möglicherweise das Risiko trägt, wenn sich vor Gericht nicht mehr aufklären lässt, was sich tatsächlich zugetragen hat.

Wenn Sie das Gesetz verstehen wollen, lohnt es sich manchmal, genauer zwischen den Zeilen zu lesen und auf ungewöhnliche Formulierungen zu achten: Sehen Sie sich dazu beispielsweise § 280 Abs. 1 BGB an (eine wichtige Schadensersatznorm, die Ihnen noch mehrfach über den Weg laufen wird). Dort heißt es: »Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat«. Achten Sie auf den zweiten Satz mit der doppelten Verneinung, der nicht ohne Grund so ungewöhnlich formuliert ist: Der Gesetzgeber hat das Vertretenmüssen nicht als Anspruchsvoraussetzung gesehen (die gegebenenfalls vom Gläubiger, also dem Geschädigten, zu beweisen gewesen wäre). Denn dann hätte er eher formuliert »…wenn der Schuldner die Pflichtverletzung zu vertreten hat«. Er hat eben diese doppelte Verneinung gewählt. Daraus ergibt sich, dass es sich bei dem sogenannten Vertretenmüssen statt um eine Voraussetzung um eine rechtshindernde Einwendung handelt. Konsequenz: Hier hat gegebenenfalls der Schuldner (Schädiger) zu beweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Sie können in diesem Zusammenhang in anderen Büchern gelegentlich lesen, dass das Vertretenmüssen widerleglich vermutet wird. Apropos: Bei einem anderen Schadensersatz ist der Gesetzgeber dagegen ganz anders vorgegangen: Sehen Sie sich nur § 823 Abs. 1 BGB an. Dort ist die Frage des Vertretenmüssens (was mit Vorsatz oder Fahrlässigkeit gleichzusetzen ist, siehe § 276 BGB) eine vom Anspruchssteller (das heißt dem Geschädigten) zu beweisende Anspruchsvoraussetzung.

Читать дальше

Im BGB lassen sich rechtshemmende Einwendungen (Einreden) leicht daran erkennen, dass das Gesetz den Schuldner berechtigt, eine Leistung zu verweigern. Sehen Sie sich etwa das Beispiel der Verjährung (§ 214 Abs. 1 BGB) an.

Im BGB lassen sich rechtshemmende Einwendungen (Einreden) leicht daran erkennen, dass das Gesetz den Schuldner berechtigt, eine Leistung zu verweigern. Sehen Sie sich etwa das Beispiel der Verjährung (§ 214 Abs. 1 BGB) an.

Hilfsnormen sind Gesetzesbestimmungen, deren Funktion darin besteht, andere Gesetzesbestimmungen zu ergänzen und zu erläutern, etwa indem sie Definitionen enthalten.

Hilfsnormen sind Gesetzesbestimmungen, deren Funktion darin besteht, andere Gesetzesbestimmungen zu ergänzen und zu erläutern, etwa indem sie Definitionen enthalten.