Vor rund 280 Millionen Jahren befand sich seine unterste Schicht ungefähr dort, wo heute das Horn von Afrika in den Indischen Ozean ragt. Sie war Teil der uralten Erdkruste des Superkontinents Pangäa. Als dieser von Osten her zu zerbrechen begann, traten an einer der Bruchstellen gewaltige Mengen Lava aus. Sie erstarrte zu jenem Porphyr, der im Etschtal zwischen Bozen und Meran gut zu erkennen ist und sich weit unter die Dolomiten hinein fortsetzt.

Unter dem Gewicht des neuen Gesteins senkte sich die Erdkruste, wurde vom Meer überflutet, Sedimente der Erosion füllten die Mulden mit einer ersten Schicht aus Sandstein. Während sich der Riss immer weiter öffnete und Pangäa im Lauf von einigen Millionen Jahren in die heutigen Kontinente zerbrach, setzte sich ein kleineres Bruchstück mit dem Porphyr ab und machte sich auf eine Reise durch Raum und Zeit.

Als Teil der Adriatischen Platte driftete es geschätzte zwei Zentimeter pro Jahr Richtung Norden. Mal ragte es für einige hunderttausend Jahre aus dem Meer, mal lag es unter Wasser. Und mit jedem Auf und Ab bildete sich eine weitere Schicht aus Sedimenten. In der spektakulären Bletterbach-Schlucht  sind diese Schichten besonders gut zu sehen.

sind diese Schichten besonders gut zu sehen.

Als einige Stellen wieder einmal knapp bis unter den Meeresspiegel angehoben wurden, setzten sich dort Korallen fest und bauten nach und nach einen Archipel aus Atollen. Während der folgenden, lange andauernden Phasen der Absenkung mussten die Korallen immer höher bauen, um nahe am Sonnenlicht zu bleiben. So entstanden rund tausend Meter hohe Riffe. Der Rosengarten  , die Gebirgsstöcke von Sella

, die Gebirgsstöcke von Sella  und Latemar

und Latemar  und eben auch der Schlern sind Überbleibsel dieser Atolle. Wer heute dort wandert, bewegt sich auf ehemaligen Tiefseebecken zwischen Korallenriffen.

und eben auch der Schlern sind Überbleibsel dieser Atolle. Wer heute dort wandert, bewegt sich auf ehemaligen Tiefseebecken zwischen Korallenriffen.

Ungefähr auf der Höhe des heutigen Mittelmeers stellten die Korallen ihr Wachstum ein. Aus den Riffen gespülte Kalkpartikel füllten allmählich die Becken auf, das einst tropische Meer wurde zum Watt. Da die Erdplatte immer noch weiter sank, überdeckten die Sedimente mit der Zeit auch die Atolle, zuletzt mit einer tausend Meter dicken Schicht aus gepresstem Schlamm. Er ist heute zu Kalkstein und Dolomit verwandelt.

Die Fortsetzung dürfte aus dem Geografieunterricht bekannt sein. Die Afrikanische Platte schob sich in die Eurasische, der Druck faltete den Alpenbogen auf. Er wächst noch immer um rund fünf Millimeter pro Jahr. Hätte nicht gleichzeitig die Erosion eingesetzt, wäre der Ortler, mit 3905 Metern der höchste der Südtiroler Berge, mittlerweile ein Achttausender.

Eingeklemmt zwischen Afrikanischer und Eurasischer Erdplatte, türmte sich ein Teil der Adriatischen zu den Dolomiten auf. Deren Zacken und bizarre Formen – Star-Architekt Le Corbusier nannte die Dolomiten die schönste Architektur der Welt – sind gewissermaßen eine Momentaufnahme. Die Erosion hat sie aus den einstigen Schichten des Watts herausgefräst und fräst immer weiter. Was abgetragen wurde, liegt bis in die Adria hinein verstreut. Was von den Dolomiten heute noch steht, wird irgendwann auch dort landen. Wegen der einzigartigen Geschichte dieses Gebirges hat es die UNESCO 2009 zum Weltnaturerbe  erklärt.

erklärt.

Mindestens einmal in der jüngeren Erdgeschichte waren viele der Berge übrigens für eine Weile verborgen. Auf dem Höhepunkt der letzten Kaltzeit vor ca. 15.000 Jahren – im erdgeschichtlichen Zeitmaß also gerade eben – füllte Eis fast alle Alpentäler aus, nur die höchsten Spitzen ragten heraus. Über dem heutigen Etschtal war es rund 2000 Meter dick.

In den westlichen Dolomiten trug die Erosion inzwischen die oberste Schicht aus gepressten Sedimenten fast vollständig ab und schälte darunter die früheren Riffe frei: die Steilwände von Schlern und Rosengarten. Die Drei Zinnen  , 60 Kilometer weiter östlich gelegen, haben das noch vor sich. Weil die einst abgebrochene Erdplatte leicht nach Osten abfällt, ihr östlicher Teil deshalb später an die Oberfläche kam und die Erosion dort noch nicht so lange wirksam war, ist von der obersten Schicht aus Kalkstein noch einiges erhalten. Die 500 Meter hohen Wände der Drei Zinnen bestehen aus jenem Kalkgestein, das einst auch auf den Schlern draufgepackt war. In seiner heutigen Form ist der Schlern den Drei Zinnen schlicht um einige Millionen Jährchen voraus.

, 60 Kilometer weiter östlich gelegen, haben das noch vor sich. Weil die einst abgebrochene Erdplatte leicht nach Osten abfällt, ihr östlicher Teil deshalb später an die Oberfläche kam und die Erosion dort noch nicht so lange wirksam war, ist von der obersten Schicht aus Kalkstein noch einiges erhalten. Die 500 Meter hohen Wände der Drei Zinnen bestehen aus jenem Kalkgestein, das einst auch auf den Schlern draufgepackt war. In seiner heutigen Form ist der Schlern den Drei Zinnen schlicht um einige Millionen Jährchen voraus.

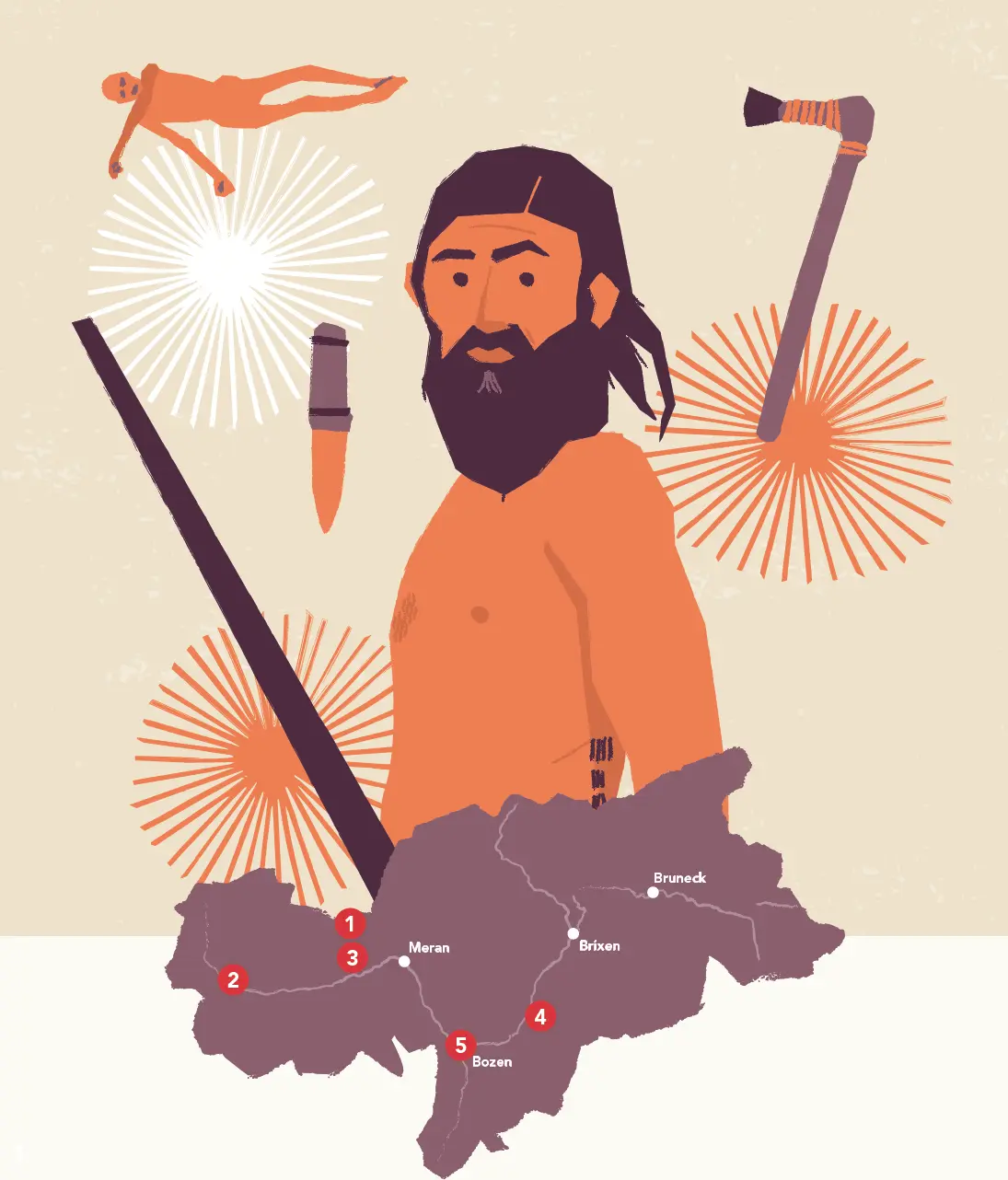

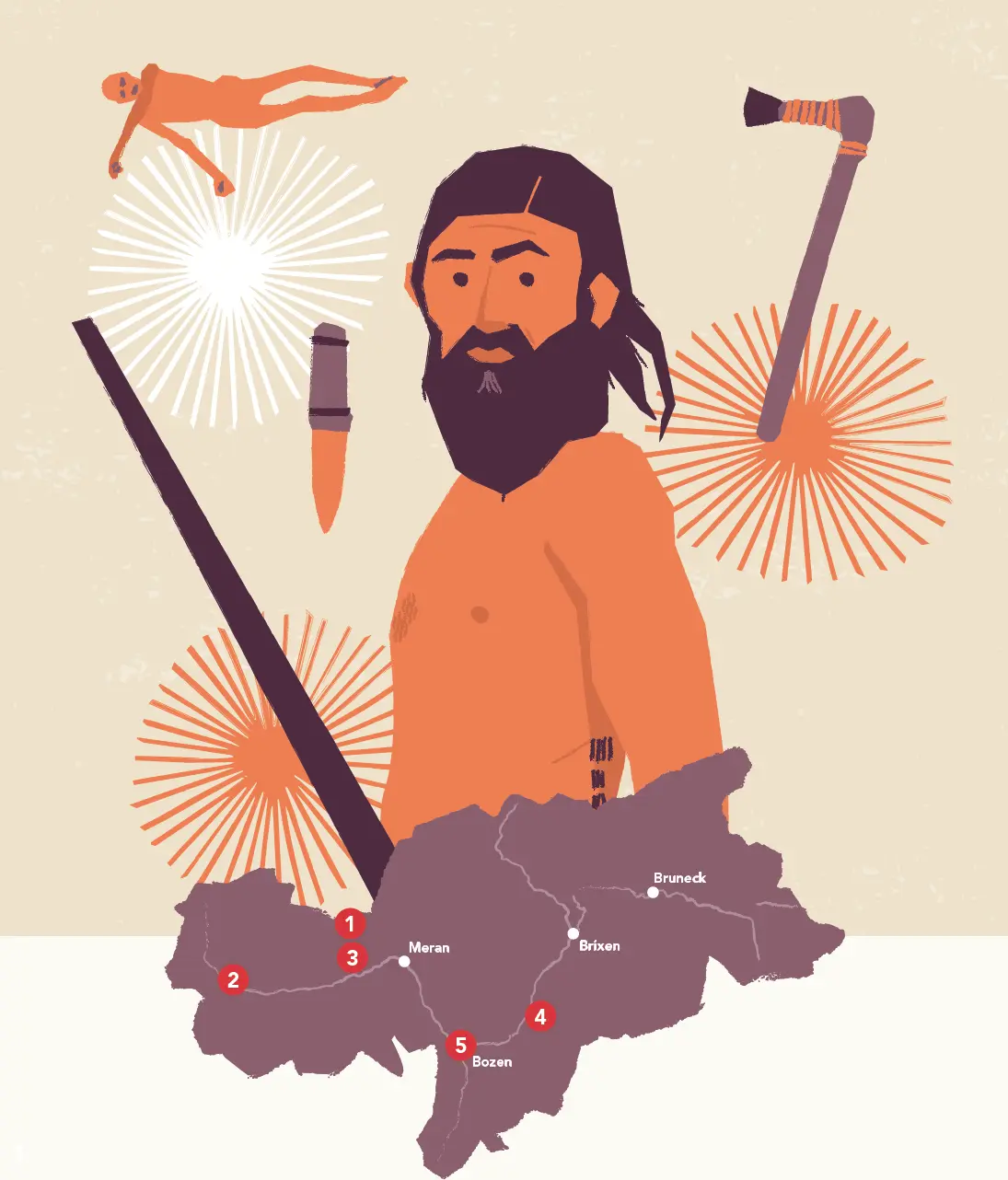

Similaun(3599 m). Die Gletschermumie Ötzi lag etwas unterhalb des Gipfels, auf dem 3208 m hohen Tisenjoch.

Similaun(3599 m). Die Gletschermumie Ötzi lag etwas unterhalb des Gipfels, auf dem 3208 m hohen Tisenjoch.

Ganglegg liegt auf einem kleinen Hügel oberhalb von Schluderns. In Schluderns stellt ein kleines Museum unter anderem die Funde aus der gut erforschten prähistorischen Siedlung Ganglegg aus. www.vintschgermuseum.com

Ganglegg liegt auf einem kleinen Hügel oberhalb von Schluderns. In Schluderns stellt ein kleines Museum unter anderem die Funde aus der gut erforschten prähistorischen Siedlung Ganglegg aus. www.vintschgermuseum.com

Archeoparc in Unser Frau in Schnals. Das Freilichtmuseum zeigt eine auch für Kinder konzipierte Rekonstruktion von Ötzis Lebensraum und von einer Siedlung seiner Zeit. www.archeoparc.it

Archeoparc in Unser Frau in Schnals. Das Freilichtmuseum zeigt eine auch für Kinder konzipierte Rekonstruktion von Ötzis Lebensraum und von einer Siedlung seiner Zeit. www.archeoparc.it

Burgruine Hauenstein bei Seis. In der Burg aus dem 12. Jahrhundert wohnte um 1420 der für sein abenteuerlustiges Leben bekannte Minnesänger Oswald von Wolkenstein. Das sogenannte Hauensteiner Schwert wird im Stadtmuseum Bozen verwahrt, vgl. S. 20.

Burgruine Hauenstein bei Seis. In der Burg aus dem 12. Jahrhundert wohnte um 1420 der für sein abenteuerlustiges Leben bekannte Minnesänger Oswald von Wolkenstein. Das sogenannte Hauensteiner Schwert wird im Stadtmuseum Bozen verwahrt, vgl. S. 20.

Südtiroler Archäologiemuseum Bozen . Die Funde, die ein Archäologiemuseum gemeinhin zeigt, sind ins Depot verbannt. Ötzi und die Ergebnisse der Forschung nehmen das gesamte Museum in Beschlag. Ein eigenes Gebäude für ihn, seit Jahren im Gespräch, scheiterte bislang an der Frage, wo es gebaut werden soll. www.iceman.it

Südtiroler Archäologiemuseum Bozen . Die Funde, die ein Archäologiemuseum gemeinhin zeigt, sind ins Depot verbannt. Ötzi und die Ergebnisse der Forschung nehmen das gesamte Museum in Beschlag. Ein eigenes Gebäude für ihn, seit Jahren im Gespräch, scheiterte bislang an der Frage, wo es gebaut werden soll. www.iceman.it

Über den Mord ist inzwischen einiges bekannt. Das Opfer war ein rund 45 Jahre alter, drahtiger Mann. Seinem Zahnschmelz nach zu schließen stammte er aus der Gegend. Seine Gelenke sind nur wenig abgenützt, ein Zeichen, dass er nicht schwer arbeiten musste. Vielleicht jemand von besserem Stand. Dafür sind seine Bandscheiben nicht mehr die besten, und Gallensteine deuten auf einen hohen Cholesterinspiegel hin. Möglicherweise die Folge einer fleischlastigen Kost. Etwa eine Stunde vor seinem Tod gönnte er sich noch eine ordentliche Mahlzeit: Brot sowie ein Stück Steinbock und Hirsch. Der ungefähre Todeszeitpunkt: Frühling, zwischen 3359 und 3105 v. Chr.

Читать дальше

sind diese Schichten besonders gut zu sehen.

sind diese Schichten besonders gut zu sehen. , die Gebirgsstöcke von Sella

, die Gebirgsstöcke von Sella  und Latemar

und Latemar  und eben auch der Schlern sind Überbleibsel dieser Atolle. Wer heute dort wandert, bewegt sich auf ehemaligen Tiefseebecken zwischen Korallenriffen.

und eben auch der Schlern sind Überbleibsel dieser Atolle. Wer heute dort wandert, bewegt sich auf ehemaligen Tiefseebecken zwischen Korallenriffen. erklärt.

erklärt. , 60 Kilometer weiter östlich gelegen, haben das noch vor sich. Weil die einst abgebrochene Erdplatte leicht nach Osten abfällt, ihr östlicher Teil deshalb später an die Oberfläche kam und die Erosion dort noch nicht so lange wirksam war, ist von der obersten Schicht aus Kalkstein noch einiges erhalten. Die 500 Meter hohen Wände der Drei Zinnen bestehen aus jenem Kalkgestein, das einst auch auf den Schlern draufgepackt war. In seiner heutigen Form ist der Schlern den Drei Zinnen schlicht um einige Millionen Jährchen voraus.

, 60 Kilometer weiter östlich gelegen, haben das noch vor sich. Weil die einst abgebrochene Erdplatte leicht nach Osten abfällt, ihr östlicher Teil deshalb später an die Oberfläche kam und die Erosion dort noch nicht so lange wirksam war, ist von der obersten Schicht aus Kalkstein noch einiges erhalten. Die 500 Meter hohen Wände der Drei Zinnen bestehen aus jenem Kalkgestein, das einst auch auf den Schlern draufgepackt war. In seiner heutigen Form ist der Schlern den Drei Zinnen schlicht um einige Millionen Jährchen voraus.

Similaun(3599 m). Die Gletschermumie Ötzi lag etwas unterhalb des Gipfels, auf dem 3208 m hohen Tisenjoch.

Similaun(3599 m). Die Gletschermumie Ötzi lag etwas unterhalb des Gipfels, auf dem 3208 m hohen Tisenjoch. Ganglegg liegt auf einem kleinen Hügel oberhalb von Schluderns. In Schluderns stellt ein kleines Museum unter anderem die Funde aus der gut erforschten prähistorischen Siedlung Ganglegg aus. www.vintschgermuseum.com

Ganglegg liegt auf einem kleinen Hügel oberhalb von Schluderns. In Schluderns stellt ein kleines Museum unter anderem die Funde aus der gut erforschten prähistorischen Siedlung Ganglegg aus. www.vintschgermuseum.com Archeoparc in Unser Frau in Schnals. Das Freilichtmuseum zeigt eine auch für Kinder konzipierte Rekonstruktion von Ötzis Lebensraum und von einer Siedlung seiner Zeit. www.archeoparc.it

Archeoparc in Unser Frau in Schnals. Das Freilichtmuseum zeigt eine auch für Kinder konzipierte Rekonstruktion von Ötzis Lebensraum und von einer Siedlung seiner Zeit. www.archeoparc.it Burgruine Hauenstein bei Seis. In der Burg aus dem 12. Jahrhundert wohnte um 1420 der für sein abenteuerlustiges Leben bekannte Minnesänger Oswald von Wolkenstein. Das sogenannte Hauensteiner Schwert wird im Stadtmuseum Bozen verwahrt, vgl. S. 20.

Burgruine Hauenstein bei Seis. In der Burg aus dem 12. Jahrhundert wohnte um 1420 der für sein abenteuerlustiges Leben bekannte Minnesänger Oswald von Wolkenstein. Das sogenannte Hauensteiner Schwert wird im Stadtmuseum Bozen verwahrt, vgl. S. 20. Südtiroler Archäologiemuseum Bozen . Die Funde, die ein Archäologiemuseum gemeinhin zeigt, sind ins Depot verbannt. Ötzi und die Ergebnisse der Forschung nehmen das gesamte Museum in Beschlag. Ein eigenes Gebäude für ihn, seit Jahren im Gespräch, scheiterte bislang an der Frage, wo es gebaut werden soll. www.iceman.it

Südtiroler Archäologiemuseum Bozen . Die Funde, die ein Archäologiemuseum gemeinhin zeigt, sind ins Depot verbannt. Ötzi und die Ergebnisse der Forschung nehmen das gesamte Museum in Beschlag. Ein eigenes Gebäude für ihn, seit Jahren im Gespräch, scheiterte bislang an der Frage, wo es gebaut werden soll. www.iceman.it