Sicherlich würde es nicht ausreichen, wenn der Untergrundmensch sich von allem Verstandesmäßigen und Vorausplanenden distanzierte, sich aber mit seinen düsteren und verrückten Leidenschaften identifizierte. Das wäre eher das Selbstbild eines Romantikers. Der Untergrundmensch ist nicht frei, wenn er aus einer Emotion heraus handelt, sondern er erlebt auch seine Gefühle, genau wie seine Vernunft, als leidige, irritierende Last, die oft auf ihn einstürzt, wenn er es überhaupt nicht erwartet, und ihn zu „abstoßenden“ und „schändlichen“ Handlungen treibt.

Frei ist er nur, wenn er nicht nur auf die Vernunft pfeift, sondern auch auf alles andere, das die Handlung veranlasst, motiviert oder entschuldigt haben könnte. Der Akt darf keinerlei wie auch immer geartete Basis haben. Er muss plötzlich wie aus dem Nichts und aus dem Nirgendwo entstehen, ohne Zweck und Richtung aufblitzen. Es ist, als würde die Tat nur durch eine komplette Eliminierung wirklich die seine. Auch nur das Geringste, das eine seiner Handlungen umgibt oder mit ihr zusammenhängt, nimmt sie ihm weg und reicht aus, ihn in die Rolle eines untätigen Beobachters zu verweisen. Der Akt muss in uranfänglicher Vereinzelung abgekapselt sein. Nur das gibt ihm die Bestätigung, dass es sein Akt war, dass er dieses eine Mal nicht das Opfer einer Manipulation war.

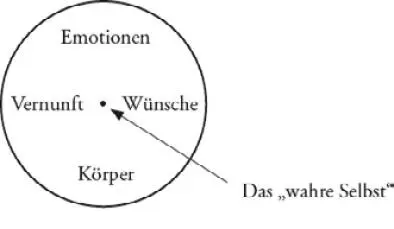

Zum Punkt

geschrumpft

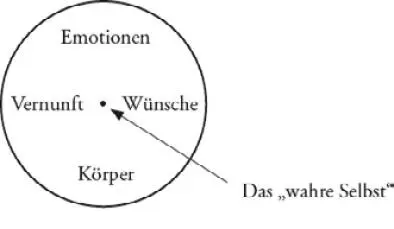

Hinter dieser wählerischen und überspannten Vorstellung von Freiheit kann nur ein einziges Selbstbild stehen. Er darf sich mit keinem einzigen seiner natürlichen Bestandteile identifizieren. Er erlebt alles, was er ist, als seinem „wahren“ Selbst entfremdet. Alle seine Gedanken und Handlungen und Gefühle geschehen wie Ereignisse, die er aus der Ferne beobachtet; sie bewegen sich wie eine Menschentraube am anderen Ufer eines Flusses. Seine Art und Weise des Erlebens gibt dem vagen Begriff „Selbst-Entfremdung“ einen präzisen Sinn. Für ihn ist alles ein Objekt. Er selbst ist nichts als ein Punkt am Horizont, von dem aus alles gesehen wird, er ist nur reines, unaufhörliches Schauen. Es ist, als ob die alltägliche Erfahrung, befangen zu sein, zum Dasein und Handeln unfähig zu sein, die Trennung in Zuschauer und Handelnden nicht beenden zu können, in ihm zu fester Form erstarrt wäre.

Die Hauptaussage kann wieder in einem Diagramm dargestellt werden. Nur wenn all die tatsächlichen Bestandteile einer Person in eine äußere Sphäre verwiesen werden, so dass das „wahre“ Selbst zu einem unwirklichen Postulat wird – einem Punkt –, werden alle bestehenden Kräfte Zwang bedeuten, während allein ein Akt reiner Willkür frei ist. Nur wenn alle Wünsche und Leidenschaften und auch der eigene Körper und sogar die Vernunft irgendwie nicht das eigene „wahre Ich“ sind, wird man sogar durch sie genötigt und unfrei gemacht. Aber wenn man von ihnen so abgetrennt ist, dann wird man sie mit Sicherheit als unterdrückend erleben, und wer so geknebelt ist, ist nur in den Momenten frei, in denen er sogar gegen jedes Element der eigenen Person handelt.

Jeder Begriff der Freiheit setzt einen Begriff des Selbst – eine Selbst-Identifikation– voraus

Wenn wir diese drei Konzepte der Freiheit nun nebeneinander stellen, dann zeigt sich, dass sie alle in dieselbe Richtung zeigen, weil sie eine ganz klare Korrelation aufweisen. Jede der drei Auffassungen zieht die Grenze zwischen dem Freien und dem Erzwungenen woanders, aber jede geht auch von einer anderen Identifikation aus. Und in allen drei Fällen deckt sich die Linie, die das Freie und das Erzwungene abgrenzt, mit der, die den Bereich der Identifikation vom Bereich des Dissoziierten, Abgespaltenen trennt. Der „platonischen“ Auffassung gemäß sind nur vernünftige Handlungen frei, aber nur die Vernunft ist auch das wirklich menschliche Wesenselement, sie allein ist das „wahre Selbst“. Die „aristotelische“ Position zieht den Kreis freier Handlungen umfassender – sie vertritt die Ansicht, dass alle Handlungen frei sind, die aus irgendeinem Wesenselement der gesamten Person hervorgehen, aber sie vergrößert gleichzeitig den Bereich der Identifikation und betrachtet alle Wesenselemente der gesamten Person als „gleichermaßen menschlich“. Die Version des Untergrundmenschen reduziert die Klasse freier Handlungen bis an die Grenze des Möglichen – nur Handlungen, die „völlig unabhängig“ sind, zählen als frei. Aber die Identifikation oder das „wahre Selbst“ wird wieder dementsprechend vermindert, denn alle tatsächlich existierenden Wesenselemente der Person liegen außerhalb ihres Bereichs. Einem veränderten Identifikationsbereich entspricht also immer eine entsprechend veränderte Grenzziehung zwischen dem Freien und dem Erzwungenen. Die drei Ideen von Freiheit haben also Folgendes gemeinsam: Bei allen sind die Handlungen, die dem Bereich der Identifikation, dem „wahren Selbst“, entspringen, frei, während Handlungen, die abgespaltenen Wesenselementen entspringen, erzwungen sind.

Zentrale

Definition:

Freiheit hängt vom Selbstbild ab –

von der Art,

das Selbst zu definieren

Auf dieser Grundlage können wir nun eine Definition wagen: Eine Handlung ist frei, wenn der Handelnde sich mit den Wesenselementen identifiziert, aus denen sie entspringt; sie ist erzwungen, wenn der Handelnde sich von dem Wesenselement dissoziiert, das die Handlung erzeugt oder veranlasst. Dies bedeutet, dass Identifikation logisch der Freiheit vorausgeht und dass Freiheit nicht ein primärer, sondern ein abgeleiteter Begriff ist. Freiheit ist eine Funktion von Identifikation und steht in einer Abhängigkeitsbeziehung zu dem, womit ein Mensch sich identifiziert. Wenn eine Identifikation vorhanden ist, dann erscheint auch die entsprechende Freiheit. Die primäre Bedingung der Freiheit ist der Besitz einer Identität oder eines Selbst – Freiheit ist das Ausagieren dieser Identität. Nenne mir die Identität eines Menschen, und ich nenne dir seine Freiheit, nenne mir ihre Grenzen, und ich sage dir, wann er unter Zwang steht.

Ausblick: Was wir mit unserer Definition anfangen können

Diese Definition ist kein säuberlich abgepacktes Endprodukt. Sie ist nur ein Werkzeug, das wir im weiteren Verlauf unserer Diskussion benutzen werden. Und zunächst sollten wir uns ein paar ihrer handfesteren Konsequenzen einmal anschauen.

Meta-Theorie statt Theorie-Chaos

Es sollte klar sein, dass diese Definition nicht bloß ein weiterer Beitrag zu einem bereits überlaufenen Forschungsbereich sein will. Sie ist ausdrücklich eine Abstraktionsstufe höher angelegt und ist in gewissem Sinne eine Theorie über andere Theorien der Freiheit: Ihr eigentliches Thema sind mehr die bereits existierenden philosophischen Konzepte der Freiheit als Freiheit an sich. Ganz einfach gesagt, soll sie eine Logik aufzeigen, eine Art Ordnung, die tatsächlich vorhanden ist, aber in einer verwirrenden Vielfalt von Bedeutungen verborgen ist, die der Freiheit verliehen wurden. Es ist, als würden Perlen, die bis jetzt wahllos auf dem Boden verstreut lagen, auf eine Schnur aufgefädelt. Oder mit einem anderen Beispiel: Wir haben jetzt etwas, das sich zu den Theorien über die Freiheit so verhält wie eine Gleichung zu den Werten, die ihre Variablen annehmen können. Die meisten der in der Vergangenheit entwickelten Theorien der Freiheit stellen den Versuch dar, einer bestimmten Identifikation den Vorzug zu geben, und andere Bedeutungen, die der Freiheit zugewiesen werden, differieren davon auf eine nun ziemlich offensichtliche Weise: Die generelle Logik ist die gleiche, aber es wird eine andere Identifikation bevorzugt.

Die Erkenntnis, dass die Präsentation eines bevorzugten Konzepts von Freiheit im Endeffekt auf eine Einladung hinausläuft, sich eine bestimmte Identifikation zu Eigen zu machen und aus ihr heraus zu handeln, hilft nicht nur bei der Bestimmung der jeweiligen Spezies und Spielart von Freiheit. Sie sollte auch so wirken, als sähe man ein Theaterstück – oder einen Zaubertrick – nicht vor, sondern hinter den Kulissen. Um nur ein Beispiel dafür zu geben: Rousseaus berühmte Formulierung, dass „Freiheit Gehorsam gegenüber dem allgemeinen Willen“ sei, verliert die Aura des Paradoxen, die ihr zum Teil Schutz verleiht. Gemäß unserer Interpretation empfiehlt Rousseau hier eine Identifikation mit dem allgemeinen Willen und formuliert, dass Freiheit ein Handeln aus dem allgemeinen Willen heraus oder in Harmonie mit ihm ist. Und nun können wir viel klarer sehen, was das eigentlich beinhaltet: Ein rechter Bürger im Sinne Rousseaus (wenn wir diesen einen Satz aus dem Zusammenhang nehmen!) identifiziert sich mit dem allgemeinen Willen; das heißt, weit davon entfernt, zu seinem eigenen, privaten Besten zu handeln, betrachtet er das Wohl der Allgemeinheit als das seine. (Man könnte ihn sich fast als das politische Gegenstück zu einem Heiligen vorstellen.) Solch ein Bürger wäre natürlich „frei“, wenn er dem allgemeinen Willen „gehorchte“, einfach deshalb, weil der allgemeine Wille sozusagen sein eigener ist. Aber nun zeigt sich auch ein wenig von der Ironie, die diesem Diktum innewohnt: Solch einen Bürger müsste man natürlich zu nichts „zwingen“, aber nur weil aller Zwang von vornherein unnötig geworden ist; mit solch einer Identifikation würde er „freiwillig“ weit mehr tun, als die Gesellschaft normalerweise erwartet. Er würde nur zugunsten des Gemeinwohls handeln, und die Gesellschaft kann es sich natürlich problemlos leisten, ihm diese Freiheit zuzugestehen. Die Gesellschaft verliert nichts und bekommt im Gegenzug alles, denn dieser Bürger gibt ihr das Maximum dessen, was sie ihm zumuten kann.

Читать дальше