3. SISTEMA DE SUBVENCIONES COMO PILAR

Hasta inicios de la década de los 80, el sistema educativo fue mayoritariamente financiado por aportes fiscales directos a cargo del Ministerio de Educación, con la educación privada jugando un rol acotado. Así, el sistema de ese entonces adolecía de carencias e imperfecciones en respuesta a un bajo gasto en educación, a la falta de incentivos, una supervisión inadecuada del sistema y una baja participación comunitaria en los asuntos escolares (Gallego, 2002). Entonces, por ejemplo, mientras la educación preescolar se caracterizaba por las bajas tasas de asistencia, la educación básica soportaba altas tasas de repitencia escolar y de deserción, problemas que adquirían mayor relevancia en sectores de escasos recursos y en aquellos pertenecientes a zonas rurales (Prieto, 1983). Por su lado, la educación media padecía de un exceso de asignaturas y planes de estudio poco pertinentes, además de la saturación de alumnos en algunos establecimientos escolares.

En este contexto, y considerando que el mandato constitucional definía como obligación del Estado el diseñar un sistema de financiamiento que garantizase que la educación obligatoria fuera impartida de forma gratuita, de modo de asegurar el acceso a la educación de la población, en 1980 se inició una de las mayores reformas educativas del país 1, enfocada en la promoción de incentivos adecuados para el mejoramiento de la calidad del sistema y de la eficiencia en el uso de los recursos (González, 1998), dando origen al actual sistema de financiamiento basado en aportes o subvenciones escolares 2.

La reforma tuvo fundamentos financieros, de eficiencia y de distribución del poder (Cox, 2003). Precisamente, el sistema de subvenciones fue ideado considerando que, bajo libre acceso y financiamiento, independiente de la propiedad del establecimiento, se origina un régimen de libre competencia que permite el mejoramiento del sistema escolar y el uso eficiente de los recursos. En detalle, el esquema supone que las familias son agentes racionales que buscan maximizar su bienestar al escoger la escuela que satisface sus preferencias. Asimismo, supone que las escuelas son sensibles a las preferencias de los padres y que, por lo tanto, son dinamizadas a través de la competencia con otras escuelas (Treviño, Carrasco, Villalobos y Morel, 2019) De este modo, al posibilitar la libre elección del centro escolar, las escuelas se ven presionadas a mejorar su calidad, de modo de retener a sus estudiantes (Friedman, 1955).

La reforma repercutió en que la educación en Chile se organizara en un esquema mixto, en el que tanto el sector público como el privado participan en el financiamiento y en la provisión de la educación. En consecuencia, la legislación dio lugar al surgimiento de tres tipos de establecimientos: municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, donde los dos primeros tipos son financiados a través de los aportes fiscales y pueden además aceptar aportes privados.

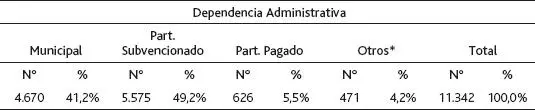

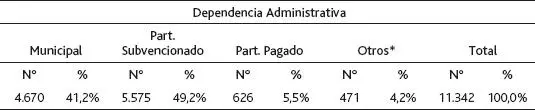

Como resultado de esta estrategia, Chile logró aumentar su cobertura escolar de forma importante. Esto se refleja, por ejemplo, en la evolución de los años promedio de educación de la población. Mientras en 1980 la cifra alcanzaba los 7,6 años, en 1990 alcanzó los 8,6 años, en el 2000 los 10,2 años y en el 2010 los 11,13 años. En la actualidad, el promedio de la población tiene al menos 12 años de educación, lo que equivale a educación media completa. La contribución del sector privado a este logro se puede ilustrar de la siguiente forma: mientras en 1990 el 39% de la matrícula en básica y media era privada, en el 2010 el porcentaje llegó al 58%. La Tabla 1demuestra el éxito del sistema en cuanto a generar mayor diversidad y un crecimiento de la cobertura que actualmente supera el 100% (tasa de matrícula bruta).

TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE FINANCIAMIENTO 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINEDUC.

Nota: Otros incluye establecimientos de Administración Delegada y Servicios Locales de Educación.

En la práctica, a partir del establecimiento del sistema de subvenciones, el Estado flexibiliza la oferta de la educación y empieza a otorgar a las escuelas municipales y particulares subvencionadas un voucher por cada alumno que asiste a la escuela. Este consiste en una ayuda gubernamental que se manifiesta en un desembolso monetario, no devolutivo, desde el Estado hacia el beneficiario (Flores, 2013).

Para definir el monto a subvencionar por alumno, se ocupa una unidad de cuenta denominada Unidad de Subvención Escolar (USE) 3que es independiente del tipo de financiamiento de la institución (de modo de promover la competencia en la provisión de la educación) y que difiere de acuerdo con el nivel y modalidad de enseñanza (ver DFL 2-1998). De este modo, el monto mensual a ser percibido por el establecimiento se calcula a partir del respectivo valor unitario por estudiante multiplicado por la asistencia promedio, registrada por cada curso durante los (tres) meses precedentes al pago.

3.1 Evolución del sistema de subvenciones escolares

Compete señalar que, desde su implementación, el esquema de subvenciones ha estado sujeto a distintas modificaciones en pro de su perfeccionamiento. A continuación, se detallan los cambios más relevantes desde el siglo XX hasta la actualidad.

Modificaciones en los años 80 y 90.Las modificaciones implementadas en el siglo XX reconocen las debilidades del sistema en cuanto a la educación de estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. Precisamente, años después del inicio del nuevo sistema de subvenciones, las dificultades en cuanto al financiamiento de las escuelas rurales repercutieron en al menos dos modificaciones al esquema: la primera en 1987, que añadió un incremento por asistencia para establecimientos ubicados en zonas rurales; y la segunda en 1992, que creó una subvención mínima para los establecimientos rurales (piso rural) que garantizó la entrega de recursos a dichos establecimientos por al menos el equivalente a 35 alumnos.

Además del piso rural, uno de los cambios más relevantes de la década emergió a raíz de la Ley 18.768 de 1988, que, entre otros aspectos, introdujo el sistema de financiamiento compartido. La legislación autorizó que los establecimientos particulares subvencionados pudieran complementar la subvención estatal con aportes directos de los padres, siempre y cuando no superaran las cuatro USE. No obstante, fue en 1993, con la Ley 19.247, cuando el sistema de financiamiento compartido obtuvo mayor dinamismo, permitiendo el establecimiento de cuotas de copago en sectores de distintas clases sociales.

Aunque la legislación fue creada con el objeto de inyectar recursos adicionales al sistema, reducir las brechas de gasto entre la educación subvencionada y privada y agregar de manera colectiva aportes de los padres a la educación de sus hijos (Treviño, Carrasco, Villalobos y Morel, 2019), la evidencia sugiere que la medida podría haber fomentado dinámicas de segmentación y de segregación social del sistema educativo.

Así, años más tarde, en 1997, la Ley N° 19.532 creó un sistema de becas obligatorio para los establecimientos con financiamiento compartido, con el fin de introducir mecanismos para evitar la segregación de los estudiantes de menores recursos (Kutscher, 2014). De este modo, al menos el 30% de las exenciones en el copago debían otorgarse atendiendo exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar.

Al término de la década, dos nuevas subvenciones se añadieron al sistema de financiamiento: la subvención de refuerzo educativo y la subvención de apoyo a la mantención. La primera tiene por objetivo la atención de alumnos vulnerables con rendimientos deficientes, y la segunda busca apoyar el financiamiento de los gastos en los que repercute el mantenimiento de los establecimientos.

Читать дальше