Giuliano Bernini - Scritti scelti

Здесь есть возможность читать онлайн «Giuliano Bernini - Scritti scelti» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на итальянском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Scritti scelti

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Scritti scelti: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Scritti scelti»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Scritti scelti — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Scritti scelti», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Rispetto alle altre due strategie, che sembrano davvero contribuire alla (ri)costruzione dei paradigmi della lingua seconda, questa terza strategia sembra essere più che altro una strategia “di discorso”, nel senso che viene impiegata più che altro per ovviare a deficit momentanei di espressione e non viene mai impiegata sistematicamente.

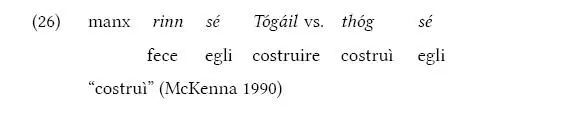

La stessa strategia sembra caratterizzare altre situazioni di contatto interlinguistico, in particolare le situazioni di abbandono di lingua e quelle di forte impatto di prestiti da una lingua con maggior prestigio culturale (forse in parte assimilabili e in parte pertinenti, in senso lato, l ‘apprendimento di lingue seconde). Nel primo caso, osservato da più studiosi (cfr. ora Dressler 1988:187), la massiccia presenza di costruzioni analitiche comporta la riduzione del sistema a pochi verbi coniugati e riflette il venir meno della competenza5, cfr.

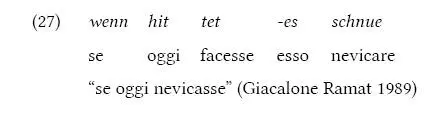

Anche il dialetto walser di Gressoney studiato da Giacalone Ramat (1989:45) mostra forme analitiche nei settori più periferici del paradigma verbale (congiuntivi presente e preterito, essendo gli unici congiuntivi “vivi” quelli dei verbi per “avere”, “essere”, “fare” e di alcuni modali) e anche, accanto alle forme sintetiche, nel presente indicativo. Cfr.

Nel secondo caso, i costrutti analitici rappresentano un comodo espediente di integrazione di prestiti di qualsiasi tipo, cfr. turco tefrik etmek “distinguere” (letter. “distinzione fare”, dove tefrik è un prestito dall’ar. tafriiqun , Lewis 1983:140)6.

Al di fuori di contesti di apprendimento o di contatto, costrutti analitici come quelli discussi qui sembrano emergere comunque come ampliamenti dei paradigmi verbali al fine di operare distinzioni, di solito aspettuali, più fini (cfr. i “Funktionsverbgefüge” in ted., p. es. eine Entscheidung treffen “prendere una decisione” vs. entscheiden “decidere”).

3.6 Conclusioni

Le tre strategie di costruzione dei paradigmi verbali nell’apprendimento di lingue seconde si possono disporre lungo un continuum tra i due estremi dell’apprendimento separato di entità lessicali (strategia 1) e della interrelazione di forme segmentate (strategia 2) che si intrecciano lungo tutto il corso del processo di apprendimento. Su questo continuum si innesta la strategia delle costruzioni analitiche (strategia 3) come mezzo per lo sfruttamento ottimale degli elementi già appresi. Le tre strategie si manifestano tipicamente in settori diversi dei paradigmi del sistema verbale, come abbiamo visto per l’italiano, a seconda degli stadi di apprendimento. Inoltre esse trovano riscontro in settori collegati all’apprendimento di lingue seconde in senso stretto, come quello della creolistica (strategia 1), dell’apprendimento di lingue prime (strategia 2), dell’abbandono di lingua e del contatto (strategia 3).

Oltre che da uno stadio di apprendimento iniziale, la strategia 1 sembra essere favorita dalla maggiore età degli apprendenti e dalla poca dimestichezza con la manipolazione di materiali linguistici cui ci addestra l’istruzione grammaticale della nostra tradizione scolastica; viceversa la strategia 2 è prevalente in stadi più avanzati, in apprendenti molto giovani (si ricordi il caso estremo delle lingue prime) e, probabilmente, in apprendenti con un retroterra scolastico di tipo “occidentale”. Questi fattori non permettono, per ora, di osservare con chiarezza se le diverse strategie siano impiegate anche in funzione del tipo morfologico preminente nella lingua prima degli apprendenti. P. es., nei nostri dati, la frequenza di sovraestensioni anche in fasi di apprendimento non proprio iniziali nei giovani apprendenti eritrei (con un retroterra scolastico diverso dal nostro) potrebbe essere ricollegato alla ricca morfologia, difficilmente segmentabile perché spesso introflessiva, delle lingue semitiche. Dall’altra parte, la prevalenza di strategie di formazione analogica presso gli apprendenti inglesi (giovani adulti e insegnanti di lingua) potrebbe essere in correlazione anche col fatto che la scarna morfologia dell’inglese è facilmente segmentabile. Da questo punto di vista un indizio che il tipo morfologico della lingua prima può esercitare un influsso profondo sulle strategie di organizzazione grammaticale viene per ora solo dagli apprendenti cinesi studiati nel Progetto di Pavia (cfr. Bernini e Giacalone Ramat 1990), i quali, a parità di altre condizioni, sembrano ricorrere alla strategia 1, che risponde anche alla mancanza di morfologia flessiva delle lingue isolanti.

4 Per una tipologia delle repliche brevi1

Sit autem sermo vester, est, est; non, non; quod autem his abundantius est, a malo est.

(MATTEO, 5,37)

4.1 Introduzione

Le repliche brevi, in particolare le risposte brevi a enunciati interrogativi, come per esempio le risposte olofrastiche sì, no dell’italiano, sono un settore molto delicato sia dal punto di vista descrittivo che da quello teorico e poco esplorato dal punto di vista tipologico1.

Delicatezza di trattamento e difficoltà di indagine tipologica sono dovute in buona parte al fatto che le repliche brevi, pur conoscendo, a seconda delle lingue, espressioni grammaticalizzate (si pensi di nuovo all’it. sì, no di contro all’uso, in latino, di una forma verbale eco di quella dell’antecedente e dell’avverbio di negazione frasale, come est e non nel versetto di Matteo riportato qui sopra), occorrono tipicamente nelle conversazioni e sono quindi oggetto di indagine per settori della linguistica più orientati verso l’uso (p. es. l’analisi del discorso) che verso il sistema.

A ciò si aggiunga la natura più testuale che frasale dei mezzi sia lessicali che sintattici grammaticalizzati per le repliche brevi, di nuovo oggetto di indagine sul fronte teorico della linguistica testuale e non su quello descrittivo, soprattutto per quanto riguarda la compilazione di grammatiche2.

Vedremo qui di discutere i principali punti pertinenti una tipologia delle repliche brevi, in grado di coglierne l’intera complessità. Dato il carattere di indagine preliminare, la discussione verterà su aspetti più di ordine generale e, in prospettiva descrittiva, principalmente sulle repliche di tipo negativo, le uniche per cui dispongo di una solida base di dati, costituita prevalentemente dalle traduzioni nelle lingue europee delle frasi 1, 2, 12-15, 34 del test sulle costruzioni negative elaborato da Paolo Ramat e dallo scrivente3.

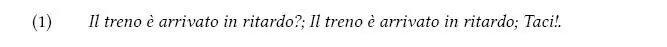

4.2 Repliche e risposte

Il termine adottato di ‘repliche brevi’ si giustifica col fatto di voler comprendere tutta la complessa fenomenologia delle reazioni al discorso di altri interlocutori a prescindere dal tipo di enunciato che alla replica fa da antecedente e che può essere sia di tipo interrogativo polare (ma non parziale, che richiede cioè solo singole informazioni), sia dichiarativo, sia imperativo. Cfr., in italiano, la possibilità di rispondere sì/no ai seguenti enunciati:

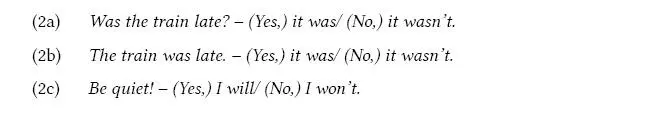

Si pensi anche a esempi inglesi quali:

Le risposte ad enunciati interrogativi sembrano essere più basiche, o più prototipiche: come mostrano gli esempi dall’italiano e dall’inglese riportati qui sopra, i mezzi per la risposta breve a enunciati interrogativi vengono utilizzati anche per le repliche brevi ad asserzioni e a comandi, mentre non vi sono forme di replica breve usate prevalentemente con questi due tipi di enunciato che si usino anche per le risposte. I dati a disposizione finora non permettono però di verificare appieno questa che rimane un’ipotesi di parametro tipologico, cioè il grado e i limiti dell’uso di repliche grammaticalizzate anche al di là delle risposte a domande polari1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Scritti scelti»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Scritti scelti» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Scritti scelti» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.