Giuliano Bernini - Scritti scelti

Здесь есть возможность читать онлайн «Giuliano Bernini - Scritti scelti» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на итальянском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Scritti scelti

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Scritti scelti: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Scritti scelti»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Scritti scelti — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Scritti scelti», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

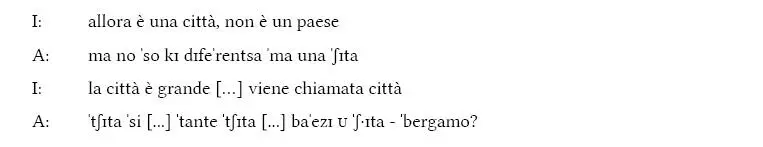

Si può osservare come l’affricata, nella parola in questione, venga realizzata come tale solo in una risposta-eco e venga altrimenti sostituita dalla corrispondente fricativa o resa come semi-affricata.

1 Facendo astrazione dalle singole realizzazioni variabili e tenendo conto della media di percentuali di rese corrette da parte dei nostri soggetti otteniamo, per i fonemi e i foni in esame, una sequenza di apprendimento che vede ai primi posti /v/ e /tʃ/ (con più del 90% di rese corrette) seguiti da [ts] (con circa i 3/4 di rese corrette), da [dz] e da /dʒ/ (2/3 circa di rese corrette) e infine da /p/ (meno del 50% di rese sorde). L’unica riserva che occorre avanzare riguardo a questa sequenza concerne l’affricata dentale sonora, per la quale abbiamo poche occorrenze11.La sequenza di apprendimento così delineata è molto istruttiva per quanto concerne la stima dei fenomeni di interferenza nel processo di apprendimento della fonologia. Infatti essa ci mostra chiaramente come questi non abbiano tutti lo stesso peso e non concorrano a determinare l’ iter di apprendimento nella stessa maniera. Inoltre la relativa difficoltà di acquisizione dei foni in esame sembra porsi in un’interessante correlazione con stime di marcatezza fonologica operate in base a confronti interlinguistici.In particolare, l’approssimante labiovelare [w] e, alternativamente, la fricativa labiodentale sonora [v] sono le due possibili realizzazioni del termine non marcato rispetto a /f/, che li presuppone (cfr. Gamkrelidze 1978). La facilità di realizzazione e acquisizione di /v/ può dunque essere vista come correlato di un semplice spostamento di articolazione all’interno della gamma di realizzazioni del termine non marcato, che, come abbiamo visto, comporta solo sporadiche rese assordite e non viene mai reso con l’occlusiva bilabiale sonora, come invece accade nei processi di acquisizione di lingue prime [cfr. Locke 1983: 145]12.All’altro estremo, la persistenza dell’ipodifferenziazione di /p – b/ è coerente con una gerarchia di marcatezza delle occlusive che pare correlata con le condizioni che ne favoriscono l’articolazione sorda e sonora e che si configura come segue per le sorde da una parte e per le sonore dall’altra: t > k > p, d > b > g (Gamkrelidze 1978; Ferguson 1984). Tale gerarchia sembra essere un universale fonologico particolarmente forte, visto il ritardo nell’acquisizione del termine più marcato tra le occlusive sorde e che non compare nel sistema primario dei nostri apprendenti.Tra questi due estremi, la sequenza delle affricate (cioè tʃ > ts > dz, dʒ) ripropone nuovamente la scala di marcatezza che si riscontra tra i sistemi fonologici delle lingue del mondo e che è imperniata sulla combinazione di sonorità e di luogo di articolazione: le sorde sono in generale meno marcate delle sonore, ma per le affricate il luogo di articolazione (alveo)palatale è meno marcato di quello dentale/alveolare, mentre per le fricative vale l’inverso (Lass 1984: 154). In quest’ambito è soprattutto interessante il caso dell’alveopalatale sonora, che mostra rese imperfette anche presso F e G, i due apprendenti nei cui sistemi primari essa è presente. Le loro rese, disaggregate, sono in effetti migliori per l’affricata in questione che non per quelle dentali, ma non si può certo parlare di transfert positivo che favorisce nettamente realizzazioni corrette. Tutto questo induce a pensare che in certi casi prendano il sopravvento fattori di marcatezza e che di conseguenza l’apprendimento si configuri di più in termini meramente evolutivi, indipendentemente dalle lingue di partenza, come ipotizzano anche Mulford e Hecht (1980), per i quali i fenomeni di interferenza sono più caratteristici delle vocali, mentre rese di tipo evolutivo contraddistinguono affricate e fricative. Tra questi due estremi si pongono le liquide (con un comportamento più vicino a quello delle vocali) e le occlusive (più simili, nel comportamento, alle affricate/fricative). In generale, però, l’articolazione della /dʒ/ sembra essere piuttosto debole, come mostra la sua deaffricazione in alcune varietà di italiano (fra cui il toscano) e anche il suo raddoppiamento in certe altre. A ciò sarebbe dovuto il ritardo nel suo apprendimento rispetto al suo omologo sordo e alle affricate dentali.

2 In conclusione, l’apprendimento del consonantismo dell’italiano lingua seconda, almeno per quanto riguarda questo primo gruppo di apprendenti, mostra come, all’interno del quadro fissato dai parametri dell’analisi contrastiva e valido solo per le lingue considerate di volta in volta, agiscano gli stessi principi generali di marcatezza che governano la costituzione dei sistemi fonologici nelle lingue prime di adulti. Questi condizionano il processo di apprendimento ritardando più o meno l’acquisizione dei fonemi della lingua di arrivo in funzione della maggiore o minor marcatezza che questi rivestono. In particolare, il grado di difficoltà nell’apprendimento del sistema fonematico della lingua seconda verrebbe variamente determinato da universali e tendenze indipendentemente dal sistema della lingua prima degli apprendenti per certi gruppi di consonanti (cfr. il caso di /tʃ/ di acquisizione precoce e di /dʒ/ di acquisizione piuttosto tarda) e in base al sistema primario per certi altri (cfr. il caso di /v/ e di /p/).La rilevanza dei fenomeni di marcatezza conferma i risultati di altri studi [p. es. Eckman 1977, 1981a e 1984] sui nessi iniziali e finali di parola nelle interlingue. Infine, lo studio di sequenze di apprendimento in fonologia può risultare utile alla verifica di universali e tendenze allo stesso modo dello studio dell’apprendimento della morfosintassi [per cui cfr. Comrie 1984].

3 Strategie di costruzione dei paradigmi verbali in lingua seconda1

3.1 Introduzione1

Le strategie di (ri)costruzione e di organizzazione dei paradigmi flessionali nell’apprendimento di lingue seconde sono un campo di studio interessante sia per la ricerca sull’acquisizione linguistica in senso stretto (dove sono state già trattate per le lingue prime, cfr. Peters 1985, MacWhinney 1985) sia perché possono servire alla verifica e al sostegno empirico di ipotesi teoriche nell’ambito più generale della morfologia.

A questo proposito lingue a isocronismo sillabico con un ricco inventario di morfemi grammaticali, come l’italiano, offrono prospettive di indagine migliori che non lingue a isocronismo accentuale con scarsa morfologia, come l’inglese, ma anche il tedesco, la cui non povera morfologia è oscurata dai noti fenomeni di riduzione di vocali atone e quindi di più difficile individuazione nell’apprendimento non guidato di lingue seconde (cfr. le forme [aːbait] e [aːbaitë] “lavoro/lavora(re)”, in [wan aːbait, aːbaitë obën], e il participio [gestorb] “morto” senza il suffisso, Klein-Dittmar 1979:133). Inoltre occorre tenere distinte lingue (o subsistemi) di tipo agglutinante e di tipo flessivo per le diverse condizioni di segmentazione e riconoscimento dei significati veicolati dai singoli morfemi, che presentano ovviamente problemi diversi di apprendimento. Per quanto riguarda invece il contesto dell’apprendimento, le osservazioni più istruttive si potranno trarre dall’apprendimento non guidato, dove si dovrebbero meglio manifestare le strategie di organizzazione/ costruzione di paradigmi in quanto insiemi di forme interrelate. Al contrario l’apprendimento guidato, anche nelle forme più lontane da quello “tradizionale”, comporta sempre una presentazione già organizzata in paradigmi del materiale lessicale (si ricordi la memorizzazione di forme-base quali lat. video, vides, vidi , visum, videre; fr. voir, voyant, vu, je, vois, je vis; ted. sehen, siehst, sah, gesehen, etc.)2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Scritti scelti»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Scritti scelti» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Scritti scelti» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.